PÊCHE ET

PETITS CÉTACÉS :

BÂTIR UN AVENIR COMMUN

DANS LE GOLFE

DE GASCOGNE

« En mer, pour les marins-pêcheurs, les plaisirs sont rares : contempler des dauphins s'égayer dans les flots est un de ceux-là. » C'est par ces mots que le pêcheur professionnel José Jouneau, président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire (Corepem), a introduit son propos lors d'une réunion publique en présence de pêcheurs, de scientifiques et de services de l'État, le 27 mars 2025, au Croisic, dans le cadre d'un déplacement de la mission d'information relative aux conséquences de la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne un mois par an, de 2024 à 2026, et aux solutions alternatives à cette interdiction.

Cette approche sensible de l'interaction pêche-cétacés, au milieu de controverses ayant essentiellement mobilisé des données statistiques et des arguments juridiques, peut sembler déroutante au premier abord, s'agissant d'un sujet pour lequel les pêcheurs sont avant tout identifiés comme une cause, au moins partielle, du regain des échouages de petits cétacés dans le golfe de Gascogne. Elle a pour mérite de sortir des caricatures qui ont pu parfois entourer le traitement du sujet.

La question des interactions pêche-cétacés est une illustration parmi d'autres d'une controverse plus globale mettant aux prises la préservation d'espèces protégées et la viabilité d'activités productives, relevant notamment - mais pas uniquement1(*) - du secteur primaire (agriculture, pêche, sylviculture). Il n'est donc pas inutile de se pencher sur ce sujet.

Les rapporteurs, comme la présidente de la commission des affaires économiques, ont du reste été frappés au cours de leurs travaux par certaines similitudes entre les enjeux de la présente problématique et ceux de la conciliation entre préservation du loup et maintien des activités d'élevage :

Ø comme pour le loup, les pouvoirs publics cherchent, dans le cadre du plan d'action « cétacés » d'une part et du plan national d'actions « loup » de l'autre, le bon équilibre pour préserver une activité traditionnelle participant à l'aménagement du territoire, le pastoralisme dans un cas, la pêche côtière dans l'autre ;

Ø comme le loup, dont la destruction faisait l'objet de primes sous la IIIe République, le dauphin commun a historiquement été détruit sur injonction des pouvoirs publics, et fait désormais l'objet d'une « protection stricte » dans le droit de l'Union européenne, statut juridique résultant d'une dégradation préoccupante de leur état de conservation, et d'une évolution importante des sensibilités ;

Ø comme pour le loup, une forte conflictualité politique s'est développée entre professionnels et associations de protection de la nature, débats d'autant plus vigoureux qu'ils sont attisés par la difficulté - inhérente au monde sauvage -, à estimer avec précision la population des petits cétacés, dont celle du dauphin commun.

La question du dauphin commun est-elle donc aux espaces marins ce que la question du loup est aux espaces de montagnes ? L'analogie est vraie jusqu'à un certain point seulement, puisque dans ce dernier cas, c'est le loup qui attaque les troupeaux d'ovins ou de bovins, tandis que dans le cas étudié par le présent rapport, ce sont les petits cétacés qui sont pris dans les filets des pêcheurs.

Pratiquée dans la nature et ayant pour cible des animaux sauvages - à la différence de l'aquaculture ou plus largement des autres activités agricoles -, la pêche maritime se prête, par définition, à des conséquences sur le milieu naturel.

Ces conséquences ont pour l'heure donné lieu à des efforts de limitation semblant porter leurs fruits2(*), par une gestion proactive des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP3(*)), via :

- une sélectivité accrue des engins de pêche (taille de la maille des filets) ;

- l'attribution de quotas par pêcherie pour une espèce, une zone et une période données, le cas échéant accompagnés d'arrêts temporaires parfois indemnisés ;

- voire, dans certains cas limites, des mesures de fermeture spatio-temporelles, donnant souvent lieu à indemnisation des pêcheurs également.

Dans le cas des petits cétacés, les deux premières mesures semblent difficilement pouvoir fournir des résultats, le dauphin n'étant pas l'espèce cible et étant de plus grande taille que ces espèces cibles. C'est donc une mesure de fermeture spatio-temporelle qui a été ordonnée par la justice, en attendant la démonstration éventuelle de l'efficacité de dispositifs d'effarouchement.

Sensibles à la préservation des petits cétacés, les marins-pêcheurs le sont aussi à l'avenir de leur métier. Ils sont les premiers à déplorer les captures accidentelles4(*), qui créent d'abord un risque de réputation pour la pêche, dans un contexte de remise en cause de plus en plus fréquente de cette activité par certaines associations de protection de la nature, et ensuite un risque juridique, mettant même en péril leur activité dans la zone depuis 2023.

Les pêcheurs ne souhaitent rien plus qu'exercer leur métier dignement, en limitant autant que possible leur impact sur les milieux, sans avoir à craindre pour la viabilité de leur activité. C'est tout le sens de cette mission : s'appuyer sur la science pour rechercher l'ensemble des solutions techniques et réglementaires alternatives à la fermeture du golfe de Gascogne à certains engins de pêche, dans l'objectif de rouvrir la zone à partir de 2027 tout en ayant pour préoccupation constante la protection des cétacés. La reconduction de cette fermeture n'est une solution ni viable ni satisfaisante.

I. COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ : CHRONIQUE D'UNE FERMETURE ANNONCÉE

A. PETITS CÉTACÉS ET ACTIVITÉS DE PÊCHE COEXISTENT DANS LE GOLFE DE GASCOGNE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES

Si les indicateurs recherchés ne sont pas toujours harmonisés à l'échelle exacte du golfe de Gascogne (1), il est certain que l'effort de pêche y est important (2) et que la faune marine, dont les petits cétacés, y est très présente (3).

1. Le « golfe de Gascogne » : de quoi parle-t-on au juste ?

a) Une définition géographique, biologique ou réglementaire

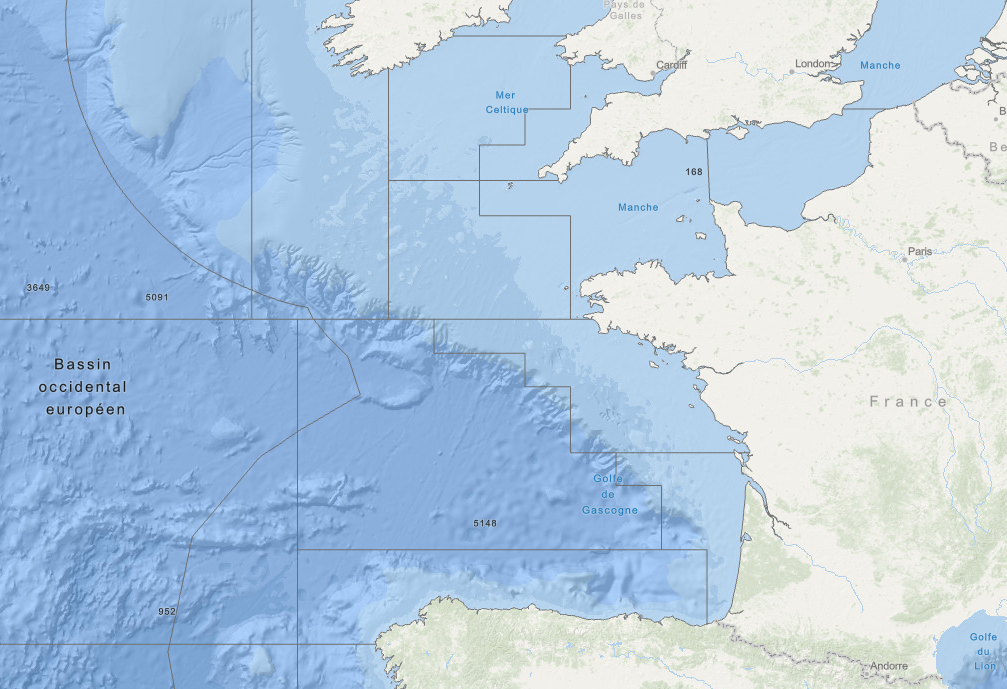

« Coin d'Atlantique enfoncé entre l'Espagne et l'Armorique » selon le géographe Jean-Pierre Pinot, le golfe de Gascogne a pour limite conventionnelle, en géographie physique, « une droite joignant le cap Ortegal, en Galice, à la bouée d'Ar-Men au large de Sein. Sa partie centrale est une plaine abyssale de 4 800 m de fond [en bleu plus foncé ci-dessous], qu'un escarpement continental vigoureux [souvent appelé talus continental] sépare de plateaux continentaux assez vastes [en bleu plus clair ci-dessous] ». Géographiquement, le golfe serait délimité par la diagonale bleue dans la carte ci-dessous.

Source : CIEM

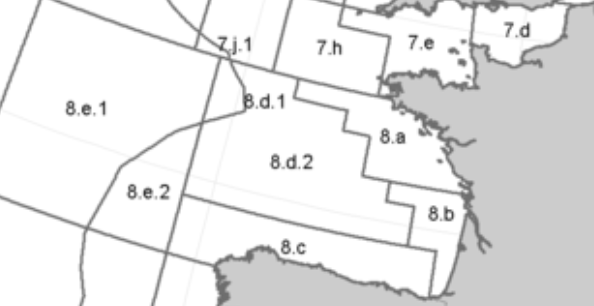

Pour la gestion des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), via notamment les quotas de pêche, le Conseil international pour l'exploration de la mer (Ciem) subdivise l'Atlantique Nord-Est en plusieurs zones et sous-zones, selon des contours assez linéaires (cf. ci-dessous).

Selon cette approche retenant des unités de gestion de ressources halieutiques pertinentes, le golfe de Gascogne correspondrait à la zone VIII (contours rouges ci-dessus), et notamment des sous-zones a, b (sur le plateau continental) ainsi que c et d (sur la plaine abyssale). Il s'agit, du reste, du périmètre théorique de la fermeture spatio-temporelle de la pêche pendant un mois par an, selon l'arrêté du 23 octobre 2024, qui en a été le premier vecteur (cf. infra, partie II.A.).

Source : Ifremer

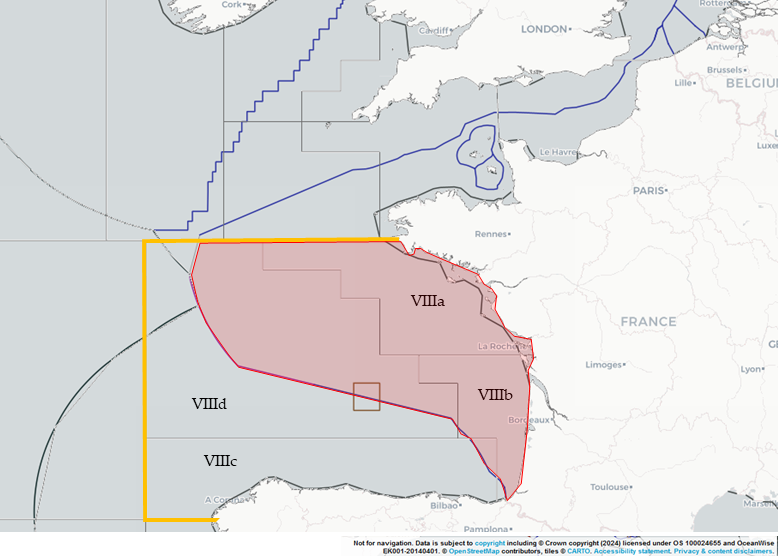

Encore faut-il tenir compte du fait que les eaux du golfe de Gascogne sont partagées entre juridiction française et espagnole, l'une et l'autre étant délimitées par la limite de leurs zones économiques exclusives (ZEE) (en rouge dans la carte ci-dessous). Or, les mesures spatio-temporelles ne s'appliquent qu'à la zone économique exclusive française, en rouge ci-dessous (cf. partie II.A.3 infra). En pratique la sous-zone c, dont la majeure partie est sous juridiction espagnole, échappe presque intégralement à l'interdiction.

Source : observatoire Pelagis

b) La difficulté de manier des chiffres portant sur des zones et des périodes différentes

À ces différences de définition du « golfe de Gascogne », il faut ajouter que nombre des données discutées au sujet des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne correspondent à des périmètres qui diffèrent parfois considérablement :

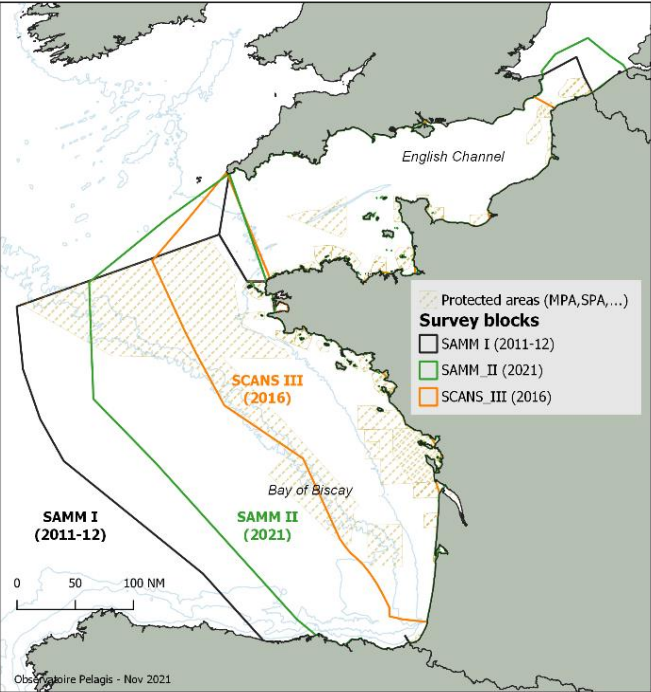

Ø pour l'estimation du nombre de dauphins, les deux campagnes d'observation existantes retiennent un périmètre façade atlantique et Manche (étude Samm, cf. ci-dessous) ou un périmètre beaucoup plus large encore, à l'échelle de l'Atlantique Nord-Est (étude Scans) ;

Ø le seuil maximal de captures accidentelles permettant la viabilité du dauphin est calculé à l'échelle de l'Atlantique Nord-Est, tandis que, pour l'estimation du nombre de captures accidentelles, l'observatoire Pelagis fournit des données à l'échelle de la façade Atlantique et Manche de la France ou pour le golfe de Gascogne ;

Ø pour l'estimation de l'effort de pêche, Ifremer retient comme périmètre le golfe de Gascogne et les mers ibériques.

Source : observatoire Pelagis

Si ces différences ont des justifications objectives - la géographie, la biologie, la pêche et la souveraineté des États ayant chacune leur logique propre -, la mobilisation de données portant indifféremment sur l'une ou l'autre de ces dimensions, avec des périmètres de référence pouvant varier considérablement, nuit à leur intelligibilité, est source de confusion et se prête facilement à des manipulations.

Cette même observation vaut d'ailleurs pour la difficulté à mettre en relation des données qui couvrent des périodes différentes. On relève :

Ø réglementairement, une fermeture spatio-temporelle du 22 janvier au 20 février inclus (arrêté du 24 octobre 2023), puis du 22 janvier au 25 février inclus (acte délégué de la Commission européenne) ;

Ø des bilans de mortalité hivernale des dauphins portant du 1er décembre au 31 mars de chaque année ;

Ø des estimations de l'impact économique de la fermeture, fournies par Ifremer et FranceAgriMer, à une échelle seulement mensuelle.

Ces nombreux « faux raccords » rendent moins crédible le « récit » sur les captures accidentelles et fragilisent l'acceptabilité des mesures prises pour les atténuer. Aussi, avant toute chose, les rapporteurs appellent le Gouvernement à faire preuve de plus de pédagogie et de rigueur en mettant à disposition du grand public, sur une unique page en ligne, les données pertinentes (d'effort de pêche, d'estimation de la population des dauphins, de captures accidentelles, d'impact économique...) à des échelles spatiales et temporelles identiques. À défaut, la convertibilité et l'interopérabilité de ces données devraient, autant que faire se peut, être recherchées. En cas d'impossibilité, il faudrait expliquer pourquoi et chercher à y remédier à l'avenir dans la production de ces données.

2. Panorama de la pêche dans le golfe de Gascogne : une activité essentiellement côtière

a) Une pêche côtière et encore très active

Les activités de pêche ont toujours été intenses dans les eaux, poissonneuses, du golfe de Gascogne, en particulier dans les secteurs côtiers de la Bretagne méridionale à la Galice, et dans les eaux peu profondes, jusqu'à la limite du plateau continental. Il s'agit d'une pêche historiquement - et encore aujourd'hui majoritairement - « artisanale5(*) », tout du moins côtière.

En 2023, sur 323 000 tonnes de débarquements de poisson en France hexagonale, 71 000 tonnes l'ont été dans le golfe de Gascogne, soit 22 % du volume de la pêche française.

Figurent, parmi les principales criées françaises, celles de Lorient (2e), du Guilvinec (3e), ou encore de Saint-Jean-de-Luz, de Saint-Guénolé, des Sables-d'Olonne et de La Cotinière.

Une étude datant de 2012 réalisée par M. Alain Biseau, chercheur à Ifremer, décrit les activités de pêche dans le golfe de la manière suivante :

Description des activités de pêche dans le golfe de Gascogne (2012)

« Le golfe de Gascogne est une zone de pêche très fréquentée par les navires français. On y trouve également une activité de flottilles étrangères : quelques navires belges ou hollandais ciblant la sole au chalut à perche, et surtout une flottille espagnole importante ciblant le merlu à la palangre, au chalut et au filet, et des bolincheurs cherchant les petits pélagiques, et plus au large des canneurs à thon.

En 2009, environ 1 700 navires français avaient une activité de pêche dans cette zone. Ces navires sont de petite taille : environ la moitié mesurent moins de 10 m et la moyenne est de 12 m, pour une puissance de 170 kW. La part des navires de taille supérieure à 25 m est très faible.

La plus grande part des captures provient des secteurs très côtiers.

Dans la partie nord du golfe de Gascogne, près de 60 % des débarquements proviennent d'une activité de chalutage de fond avec des chaluts simples ou jumeaux, et un quart provient de la senne coulissante (bolinche) ; cette dernière activité concerne néanmoins peu de navires. En ce qui concerne les espèces débarquées, la sardine Sardina pilchardus domine, suivie par le merlu Merluccius merluccius, les baudroies Lophius sp., le maquereau Scomber scombrus et le chinchard Trachurus trachurus.

Dans le sud, l'activité de chalutage de fond est plus réduite (environ un tiers des débarquements) et les filets fixes, maillants ou trémails, contribuent à environ un quart des débarquements totaux, le reste étant capturé à l'aide de casiers ou de palangres. Les espèces principales sont également différentes puisque la sole Solea solea et le merlu se partagent un quart des débarquements. À noter que l'anchois Engraulis encrasicolus, très présent dans les débarquements jusqu'au début des années 2000, n'apparaît pas dans les débarquements de 2009 du fait de la fermeture de cette pêche.

À l'échelle de la sous-région marine « golfe de Gascogne », la sardine domine largement les débarquements des navires français en termes de tonnage, avec près de 20 000 t en 2009. Le merlu vient en deuxième position avec plus de 8 000 t ; puis les baudroies (5 000 t) et la sole (4 000 t). Le bar Dicentrarchus labrax et la langoustine Nephrops norvegicus, deux espèces à forte valeur commerciale, sont respectivement en 6e et 7e position dans les apports en tonnage. »

Alain Biseau, étude « Pressions biologiques et impacts associés », Ifremer, juin 2012.

Près de quinze ans plus tard, en 2023, 1 283 navires avaient une activité principale dans le golfe de Gascogne ou les mers Ibériques, selon Ifremer, soit une diminution d'à peu près un quart.

b) Des techniques de pêche diversifiées

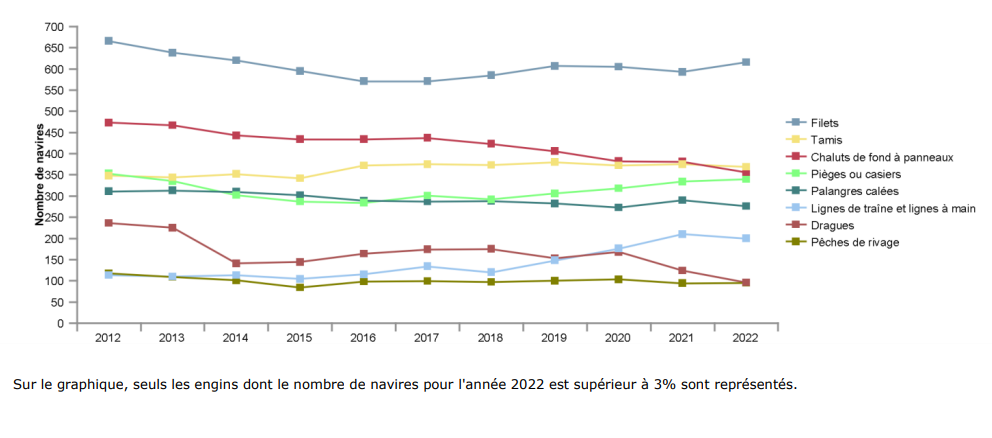

Les engins de pêche les plus utilisés dans la zone sont, par nombre de navires les utilisant - un navire pouvant utiliser plusieurs engins -, les filets (environ 600 navires) puis, en proportions similaires, les tamis, chaluts de fonds à panneaux et pièges ou casiers (environ 350 chacun). Suivent la pêche à la palangre (environ 300) et à la ligne (autour de 200) ainsi que, pour 100 navires chacun, les dragues et la pêche de rivage. Il est à noter que la catégorie des « filets » recouvre une grande variété d'engins de pêche (calés au fond ou en dérive, trémails ou filets maillants).

Source : Ifremer (projet Delmoges)

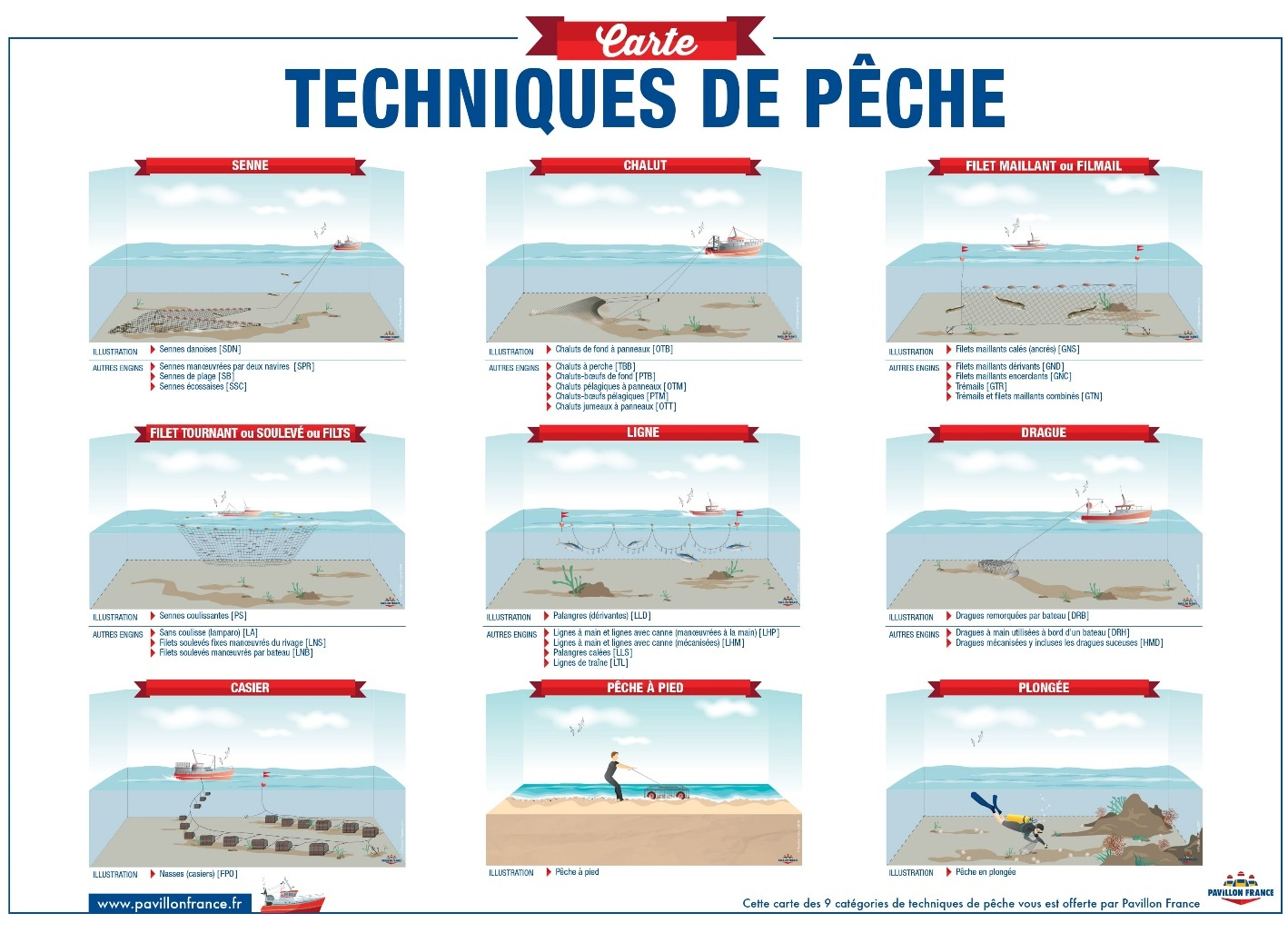

Ces « engins de pêche » peuvent être utilisés dans différentes configurations, appelées « métiers » (cf. ces présentations des différents « métiers » de pêche par la FAO ou par le comité interdépartemental des pêches 64-40).

Dans le cadre du projet Delmoges, Ifremer observe qu'« il n'est pas observé d'évolutions majeures dans les pratiques de pêche des navires français dans le golfe de Gascogne sur la période 2010 à 2020 autant sur les pratiques observées durant les périodes hivernales que par année ». De même, bien que partielles, « les données disponibles (présence) ne permettent pas de conclure à d'éventuelles évolutions dans les pratiques de pêche des navires étrangers dans le golfe de Gascogne sur la période 2010 à 2020 ».

c) Des ressources halieutiques assez bien gérées, parfois au prix de mesures difficiles

Dans son bilan 2024 de l'état des populations de poissons exploitées, Ifremer souligne, sur données 2023, que dans cette zone, « la part des populations considérées en bon état n'augmente pas et reste en dessous de la moyenne nationale (39 % des débarquements en 2023 comme en 2022 [contre 46 % en France hexagonale)), malgré une tendance à la baisse des débarquements depuis les années 2000 (de 101 000 tonnes en 2014 à 71 000 tonnes en 2023) ». L'institut souligne néanmoins que les changements de statut de la sardine, celle-ci représentant un cinquième des débarquements du golfe, ont une influence prépondérante sur le bilan global6(*).

Depuis l'an 2000, les pêcheurs du golfe de Gascogne ont été marqués en particulier par deux mesures de gestion des stocks halieutiques ayant laissé un souvenir amer :

Ø à la suite d'un second effondrement du nombre d'alevins d'anchois dans le golfe au début des années 20007(*), une fermeture spatio-temporelle complète de cette pêche a été décidée par la Commission européenne, sur avis du Ciem, en plein milieu de l'année 2006, et ce jusqu'à 2010. Le total admissible de captures (TAC) n'est depuis remonté que progressivement, et la pêche de l'anchois est toujours interdite du 1er janvier au 29 février et du 1er au 31 décembre de chaque année en zone CIEM VIII (art. 1er d'un arrêté du 8 mars 2024 relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois), voire également du 1er mars au 30 avril pour le chalut ;

Ø plus récemment, faisant suite à des menaces sur les reproducteurs, la diminution de 37 % du quota de sole commune accordé dans le Golfe en 2022 (de 3 483 à 2 233 tonnes en une seule année) a conduit le Gouvernement à proposer des arrêts temporaires d'une période comprise entre 45 et 90 jours, dont au moins 15 jours du 1er au 31 mars ( arrêté du 30 décembre 2021 relatif à l'arrêt temporaire aidé « sole »), pour les navires dépendant de ces stocks au moins à hauteur de 10 %.

3. Combien y a-t-il de petits cétacés dans le golfe de Gascogne et dans l'Atlantique Nord-Est ?

a) Une donnée par définition difficile à établir

La problématique du nombre de petits cétacés dans le golfe de Gascogne est au coeur de la « rupture de confiance » entre scientifiques et pêcheurs. Il s'agit d'une donnée évidemment essentielle puisque son niveau absolu et son évolution dans le temps sont un élément central d'appréciation du maintien en état de conservation favorable ou non des espèces concernées. Du nombre de petits cétacés, et notamment de dauphins communs, dépend le nombre de captures accidentelles compatibles avec cet état de conservation favorable.

Or, le nombre d'individus d'une espèce sauvage recensés dans un espace géographique donné est, par nature, une information très difficile à établir, quand bien même « il n'existe pas beaucoup d'autres espèces animales qui bénéficient d'un tel niveau et effort de suivi » (France Nature Environnement).

Se pose également la question de la délimitation de cet espace, qui doit correspondre à une unité de gestion pertinente. S'agissant du dauphin commun, cette unité de gestion est actuellement l'ensemble des eaux de l'Atlantique Nord-Est, les scientifiques spécialistes du sujet se posant actuellement la question d'identifier deux populations distinctes (néritique et océanique) au sein de cette aire (cf. infra, au c).

Du fait de son large champ de compétences, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, Mme Agnès Pannier-Runacher, a pu se prêter, devant les rapporteurs, au jeu des comparaisons sur la robustesse des connaissances d'un domaine à l'autre de son action. Il en ressort qu'en matière de biodiversité, les données sont plus difficiles à fiabiliser : le vivant et le sauvage, en effet, ne sont bien sûr pas aussi aisément « capturés » dans les statistiques officielles que des flux physiques de biomasse.

Dans le cas des petits cétacés, s'ajoutent des difficultés méthodologiques de plusieurs ordres, la première étant que ces animaux, pouvant parcourir près de 100 km par jour, sont très mobiles, la seconde étant que la population n'est pas la même en été ou en hiver - saison lors de laquelle les dauphins migrent dans le golfe et se rapprochent des côtes pour se nourrir. La troisième est que les dauphins peuvent nager en profondeur et ne pas être immédiatement visibles. De façon générale, l'océan, « chaotique, envers désordonné du monde8(*) », non immédiatement accessible au regard de l'homme, demeure largement une mare incognita malgré un regain d'intérêt moderne et contemporain9(*) certain.

b) Le débat des captures dans le golfe de Gascogne porte sur le dauphin commun et le marsouin commun

Dans la classification du monde animal, les cétacés constituent un infra-ordre composé d'au moins 81 espèces de mammifères aquatiques, ayant la particularité de respirer à l'air libre grâce à des évents. On distingue en leur sein les mysticètes, dotés d'un fanon, comme les baleines, et les odontocètes, à l'instar des dauphins, qui disposent de dents.

Plusieurs espèces différentes de cétacés sont présentes dans les eaux de l'Atlantique Nord-Est, et en particulier dans le golfe de Gascogne10(*). Il s'en trouve également dans les eaux ultramarines, qui ne font pas l'objet de ce rapport11(*).

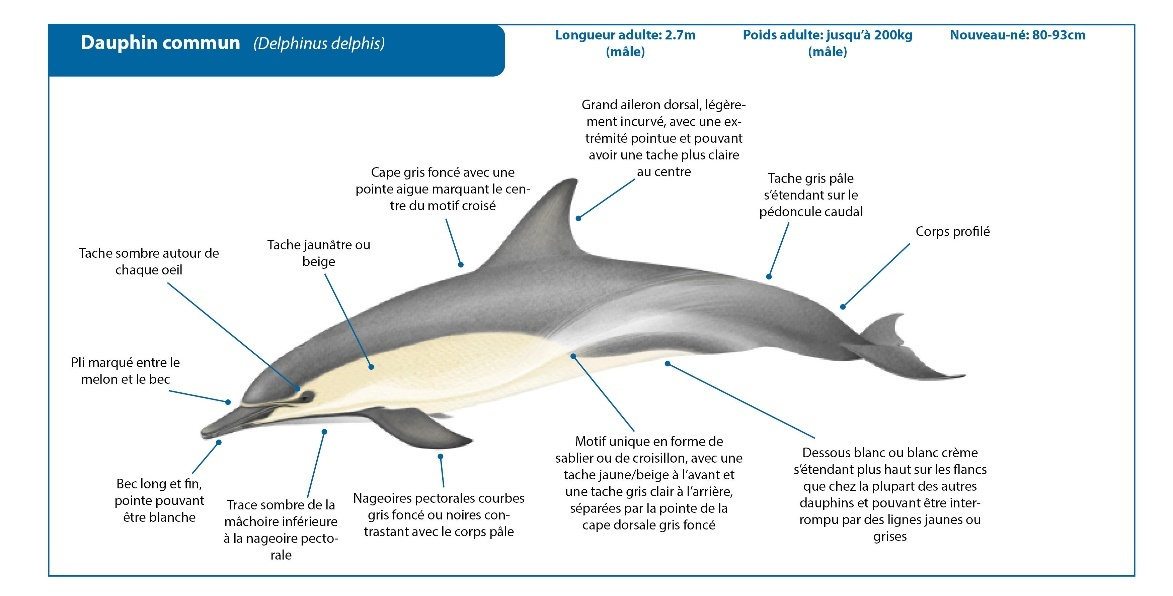

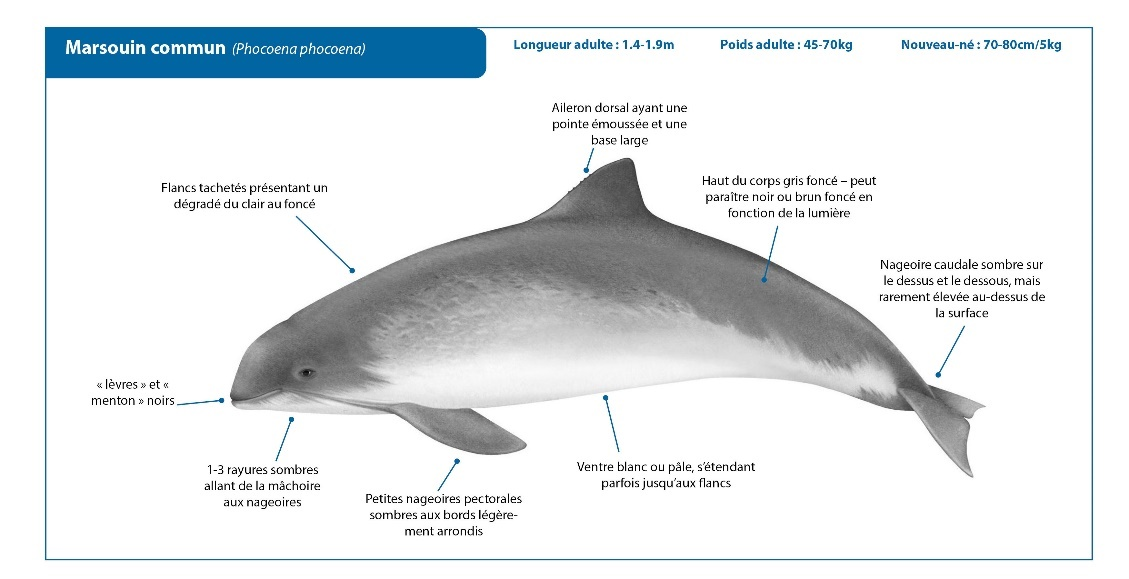

Le phénomène des captures accidentelles concerne essentiellement des petits cétacés et, plus particulièrement, le dauphin commun (delphinus delphis) ainsi que, dans une moindre mesure, le marsouin commun (phocoaena phocoaena) - il est à noter que les illustrations ci-dessous ne sont pas à l'échelle, le dauphin commun étant à peu près deux fois plus grand que le marsouin commun. D'autres delphinidés, tels que le grand dauphin ou le dauphin bleu et blanc - ce dernier étant pourtant proche visuellement du dauphin commun - en sont moins victimes, bien que cela puisse survenir plus ponctuellement.

Source : Whale Watching Handbook

c) Deux études qui ont procédé par échantillon et avec une marge d'incertitude importante

Dans l'Atlantique Nord-Est, l'aire de répartition des petits cétacés, et notamment du dauphin commun, est évidemment trop étendue pour se prêter à un inventaire exhaustif. Non seulement le rapport coût financier-bénéfice environnemental d'une telle entreprise serait démesuré, mais elle serait tout bonnement impossible : les zones concernées sont immenses et difficilement accessibles.

Aussi, l'estimation de la dynamique de population de ces espèces est effectuée par le biais d'échantillonnages, faisant ensuite l'objet d'un retraitement statistique à partir de modélisations.

Deux études d'estimation du nombre de petits cétacés sont menées dans l'Atlantique Nord-Est. Comme indiqué supra, elles portent sur des périmètres géographiques distincts et sont, du reste, réalisées à une fréquence et à une période variables :

Ø des campagnes d'observation hivernale françaises intitulées Samm (suivi aérien de la mégafaune marine) sont réalisées par l'observatoire Pelagis, tous les dix ans, pour le littoral atlantique, un second cycle ayant été conduit en 2021 ;

o D'après le deuxième cycle de la campagne Samm (suivi aérien de la mégafaune marine) menée par l'observatoire Pelagis sur les façades Manche et Atlantique, « l'abondance totale des petits delphinidés est estimée à 195 600 individus (138 900-277 200) en hiver 2021, contre 164 100 individus (97 400-278 800) en hiver 2011-12. En appliquant, les proportions de dauphin commun/dauphin bleu et blanc parmi les petits delphinidés, obtenues grâce à l'analyse digitale, l'abondance estimée de dauphin commun est de 181 624 individus (IC à 95 % [128 601-258 052]) au cours de l'hiver 2021 sur l'ensemble de la zone ».

Ø des campagnes d'observation estivale européennes intitulées Scans (Small Cetaceans in Atlantic waters and North Sea) sont réalisées tous les six ans, pour l'ensemble de l'Atlantique Nord-Est. La quatrième et dernière campagne a été réalisée à l'été 2022.

o la campagne Scans III, conduite en 2016, estimait le nombre de dauphins communs dans l'Atlantique Nord-Est (hors ZEE irlandaise) à 467 673 (IC à 95 % [281 129-777 998]). La campagne Scans IV, conduite en 2022, estimait ce nombre (toujours hors ZEE irlandaise, mais en incluant les eaux larges du Portugal) à 439 212 (IC à 95 % [309 153-623 987]).

Ces écarts demeurent élevés pour des intervalles de confiance12(*) à 95 %. Malgré cette forte amplitude, il existe en effet toujours 1 chance sur 20 que le nombre réel ne soit pas compris dans ces intervalles. De fait, d'après les données Samm, les effectifs du dauphin commun dans le golfe de Gascogne et la Manche Ouest se situent dans un intervalle de confiance dont la limite basse est inférieure de 29 % à l'estimation centrale et la limite haute supérieure de 42 % à cette même estimation, de sorte que ces valeurs limites (haute et basse) varient du simple au double13(*).

En raison de cette forte incertitude, il n'est pas possible de conclure sur l'évolution de la population sur la période récente (les nouvelles données restant dans l'intervalle de confiance de la précédente valeur centrale). La population est de ce fait considérée comme stable.

Il est à noter que les projets scientifiques sont en cours sur la pertinence de distinguer, au sein de la population de dauphin commun de l'Atlantique Nord-Est, deux populations différentes de dauphins, les uns néritiques14(*), les autres océaniques. Cette hypothèse de travail est vivement critiquée par le comité national des pêches maritimes et des élevages marins car elle conduirait à réduire les seuils de captures jugés compatibles avec l'état de conservation favorable de cette espèce (en réduisant le dénominateur, par rapport à une unité de gestion aujourd'hui étendue à tout l'Atlantique Nord-Est), alors que la panmixie de ces populations serait avérée. Les deux journalistes entendus par la mission, Erwan Seznec et Géraldine Woessner, ne remettent pas tant en cause les chiffres produits par Pelagis que les déductions qui en seraient faites, au prix de simplifications, dans la presse et dans la communication des associations de protection de la nature. Pelagis s'en défend en expliquant ne pas être comptable de l'utilisation qui est faite du travail de ses équipes, et faire preuve de pédagogie ( article synthétique sur le site The Conversation).

Les difficultés d'interprétation des données sur les populations des dauphins

« Les difficultés de dénombrement de la faune sauvage sont considérables. C'est vrai pour les grands mammifères et encore davantage pour les oiseaux migrateurs et les populations d'insectes. Les chercheurs rappellent toujours les incertitudes des mesures dans leurs publications scientifiques. Vient ensuite la communication vers le grand public et les décideurs. Elle simplifie, par définition, et retient en général les fourchettes basses et les hypothèses pessimistes.

Exemple, l'évaluation des populations de dauphins dans le golfe de Gascogne. Dans la note méthodologique 2020 de l'observatoire Pelagis, rattaché au CNRS et à l'université de La Rochelle, on apprend que les estimations ont été faites par avion, sur quatre journées, en hiver. Pour couvrir 35 000 km2, c'est insuffisant15(*). Les chercheurs le soulignent. Ils concluent avec prudence à « des densités plus élevées à l'intérieur du plateau continental qu'auparavant, et donc potentiellement un risque de capture plus élevé sur les zones de pêche ». Plus de dauphins entraînent plus de prises accidentelles. Cela deviendra, dans le discours formaté pour l'opinion : la pêche fait peser une menace de disparition sur les dauphins dans le golfe de Gascogne... À ce titre, elle a été interdite pendant un mois dans toute la zone pendant l'hiver 2024 !

Géraldine Woessner et Erwan Seznec, Les Illusionnistes,

d) Un rapprochement des dauphins des côtes et une dispersion accrue

Nombre de pêcheurs et de plaisanciers suggèrent, à partir de leurs observations visuelles répétées, une augmentation du nombre de dauphins sur les dernières décennies. Les affirmations telles que : « des dauphins, on n'en a jamais vu autant » ont été prononcées à plusieurs reprises dans le cadre des auditions ou du déplacement sur la façade atlantique, souvent à la fin des échanges, comme expression d'un scepticisme désabusé sur l'ampleur qu'a pris la question dans leur vie.

Les scientifiques expliquent le hiatus entre perception visuelle et estimation statistique du nombre de dauphins par un double phénomène :

Ø le premier est la dispersion accrue des groupes de dauphins observée sur la période récente. Animal éminemment social, le dauphin pouvait évoluer par groupes de dizaines d'individus, ce qui limitait la probabilité de croiser leur chemin. Des groupes de seulement quelques individus peuvent désormais être repérés ;

Ø par ailleurs, les dauphins se seraient rapprochés des côtes, probablement à des fins alimentaires, pour suivre les petits poissons pélagiques, sur le plateau continental moins profond. Cette explication n'est pas contestée par les représentants de pêcheurs, qui l'interprètent même comme le signe de leur bonne gestion des stocks halieutiques, par exemple de l'anchois, après une baisse de la ressource dans les années 200016(*).

Le projet Delmoges (DELphinus MOuvements GEStion)

Projet collaboratif scientifique conjoint de l'observatoire Pelagis (université de La Rochelle et CNRS) et Ifremer, en partenariat avec trois autres organismes, le projet Delmoges (DELphinus MOuvements GEStion) a constitué une première réponse souple, sur une durée de trois ans (2022-25), au défi de l'acquisition de connaissances plus fines sur les populations de dauphins et leurs interactions avec la pêche (captures accidentelles).

Selon les organismes engagés dans ce projet, ce dernier a notamment permis plusieurs résultats nouveaux :

Ø identification de deux populations potentiellement distinctes de dauphins communs dans l'Atlantique Nord-Est ;

Ø distribution des petits poissons pélagiques en hiver, agrégés en bancs denses sur le fond près des côtes, ce qui pourrait expliquer que des dauphins soient capturés dans des filets au fond (pour la sole et le merlu) ;

Ø typologie de stratégies de pêche les plus à risque de capture accidentelle ;

Ø caractérisation plus fine de l'effort de pêche et notamment de la longueur des filets déployés lors du filage et du virage ;

Ø quantification du risque de capture accidentelle en croisant plusieurs sources de données en vue de proposer des cartes de risques pour la gestion ;

Ø étude sociologique de la polarisation des perceptions des différentes parties prenantes.

* 1 L'exemple du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, ou plus récemment du projet d'autoroute A69, reliant Castres à Toulouse.

* 2 Selon Ifremer, en France, « 58 % des volumes de poissons débarqués en 2023 proviennent de populations exploitées durablement » (« en bon état » et « reconstituable ») contre seulement 18 % en 2000.

* 3 « La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche » relève de la compétence exclusive de l'Union européenne, selon les termes de l'article 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

* 4 Jusqu'à preuve du contraire, aucune capture intentionnelle de petits cétacés n'a été relevée sur la période récente. Ce serait, du reste, pénalement répréhensible au regard de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, transposant la directive Habitats.

* 5 Sujette à débat, cette notion est souvent résumée à grands traits par la taille « hors tout » des bateaux (la limite retenue par opposition à la pêche « industrielle » étant en général établie à 8, 10 ou 12 m - cette dernière longueur correspondant au seuil au-dessus duquel la géolocalisation des navires est généralisée, et les flux déclaratifs dématérialisés). La notion ne trouve en réalité qu'une seule définition juridique, aux termes de laquelle une « société de pêche artisanale est une société dont au moins 51 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires » ( article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime).

* 6 En 2023, elle a progressé d'« effondrée » à « reconstituable ».

* 7 Un premier effondrement avait été observé dans les années 1980.

* 8 Alain Corbin, Le Territoire du vide. L'Occident et le désir de rivage, Flammarion (Champs histoire), 2018.

* 9 L'« investissement dans le champ des fonds marins » est l'un des dix objectifs assignés au plan France 2030, au sein de l'item « mieux comprendre le monde ».

* 10 Il s'en trouve également, plus largement, dans l'espace maritime français, mais les eaux ultramarines n'entrent pas dans le champ du présent rapport.

* 11 Pour autant, il n'est pas inutile de souligner que « l'espace maritime sous juridiction française de la Manche-Mer du Nord et de l'Atlantique, avec environ 250 000 km², ne représente que 2,5 % de l'espace maritime français ».

* 12 Cette notion statistique signifie qu'il y a 95 % de chances que la valeur recherchée soit comprise entre cette borne haute et cette borne basse.

* 13 Depuis la précédente campagne (cycle I de l'étude Samm, en 2011-12), cet intervalle s'est pourtant resserré, grâce à des appareils photos placés sous les avions, de 12 points par rapport à l'estimation centrale pour la limite basse, et, de façon plus significative encore, de 27 points par rapport à l'estimation centrale pour la limite haute.

* 14 Relatif à la zone marine peu profonde, située au-dessus de la plateforme continentale.

* 15 Il est à noter que ces données portent sur un échantillonnage de la partie centrale du plateau continental du golfe de Gascogne réalisé en effet en quatre sessions totalisant 50 heures de vol dans le cadre du projet Capecet (2020), et non sur la campagne aérienne Samm II, qui s'est étendue sur deux mois et demi.

* 16 Une interprétation a priori concurrente, donnée par le pêcheur Arnaud Le Quintrec à Lorient, serait un effet de report des dauphins, lié à la pêche hauturière, à laquelle M. Le Quintrec oppose la pêche artisanale et côtière.