D. MISER SUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET LA DURABILITÉ POUR ASSURER L'AVENIR DE LA PÊCHE DANS LE GOLFE DE GASCOGNE

Déjà fragilisée par l'accumulation d'événements contraires sur les cinq dernières années, la flotte française ne devrait pas supporter seule les efforts de réduction des captures (1). Les organisations de producteurs gagneront cependant à redoubler d'initiatives dans l'atténuation de ces captures par des mesures incitatives et volontaires (2).

1. Le poids des mesures d'atténuation ne devrait pas porter sur la seule capacité de la flotte de pêche française, compte tenu du déficit commercial de la France en matière de produits de la mer

L'ensemble des acteurs entendus par la mission ont commencé par replacer les mesures de fermeture spatio-temporelle appliquées au golfe de Gascogne dans le contexte plus général d'une fragilisation des capacités de pêche françaises, du fait d'une succession de crises depuis cinq ans.

Les rapporteurs ont compris que les mesures de fermeture spatio-temporelles liées aux captures accidentelles ont en réalité constitué « la goutte d'eau » pour un secteur ayant déjà accumulé de nombreuses difficultés ces dernières années.

|

Le dernier épisode d'une série noire pour la filière pêche française Aux arrêts temporaires liés à la pandémie de Covid-19 (2020), initiant une véritable série noire pour la pêche française, se sont ajoutés : Ø les restrictions d'accès aux eaux britanniques faisant suite au Brexit en 2021 (difficultés d'accès aux licences, barrières non tarifaires liées à des réglementations sur la taille de la maille des filets, incertitude liée à la fin de la période de transition en juin 2026, avec la perspective de perdre de nouveaux quotas et de renégocier ceux-ci chaque année après cette date) ; Ø le plan de sortie de flotte intitulé « plan d'accompagnement individuel » (PAI) Brexit, qui a fortement affecté les pêcheurs mais également les mareyeurs de la Manche et de la façade atlantique, en particulier du pays bigouden (Le Guilvinec, Loctudy, Saint-Guénolé), territoire également concerné par les arrêts « cétacés » ; Ø la phase inflationniste de 2022-24 qui, malgré la mise en place de remises à la pompe, cinq fois prolongées, a particulièrement pénalisé un secteur extrêmement dépendant du prix du carburant dans ses charges d'exploitation (c'est « le premier poste de charges dans le compte d'exploitation des navires, qu'il s'agisse de petite pêche côtière, semi-hauturière ou hauturière », comme le rappelait le sénateur Alain Cadec dans une question écrite)70(*), ce qui est encore renforcé par l'ancienneté de sa flotte ; Ø les arrêts temporaires liés à la baisse soudaine de 37 % du quota de sole dans le golfe de Gascogne en 2022 puis en 2023, qui ont concerné en grande partie les mêmes navires que les arrêts « cétacés ». |

Si l'État et les régions ont soutenu le secteur face à ces difficultés, les pêcheurs entendent légitimement vivre de leur métier et non de subventions. Les rapporteurs souhaitent en outre alerter sur le risque d'accoutumance que pourrait engendrer la multiplication des « arrêts temporaires » indemnisés, pour un secteur dans lequel les conditions de travail sont difficiles.

France filière pêche a souligné le défi posé, en termes de renouvellement des générations et d'attractivité des métiers de la filière, par le manque de visibilité et de perspectives données aux jeunes souhaitant s'engager dans le secteur, alors que dans le même temps le succès des lycées maritimes ne se dément pas.

M. Jean-Pierre Le Visage, directeur général de la Scapêche, premier armateur de France, a souligné que « si la pêche est par nature soumise à des aléas dont elle peine à s'accommoder, l'aléa le plus important, récemment, c'est l'aléa réglementaire ».

Les banques du littoral ligérien présentes au Croisic pour échanger avec les pêcheurs ont également souligné la difficulté croissante à accompagner financièrement de jeunes marins-pêcheurs souhaitant engager des investissements importants, à commencer par l'achat d'un bateau de pêche (jusqu'à 250 000 € le mètre, selon Olivier Le Nezet) ou sa modernisation. Elles ont constaté sur la période récente une baisse des encours synonyme de baisse des capacités d'investissement, alors que la nécessité de moderniser la flotte est criante71(*), pour la sécurité à bord des navires ou la réduction de la consommation en carburant.

La déstructuration d'une filière composée pour une grande part d'équipages de taille réduite à l'amont et de PME à l'aval risque d'éroder les capacités de production et de transformation françaises : collectivités tentées de rationaliser le nombre de criées à l'équilibre économique fragilisé, mareyage tenté de s'approvisionner à l'étranger pour plus de sécurité des approvisionnements, transport frigorifié tenté de se désengager de la pêche par manque de rentabilité.

Les approvisionnements de la France en produits de la mer risquent de dépendre encore plus des importations, ces dernières pouvant se substituer durablement aux produits de la pêche française dans les ateliers de transformation ou dans les poissonneries, soit pour pallier directement une rupture d'approvisionnement liée à des arrêts temporaires, soit pour contourner cet aléa de plus en plus souvent matérialisé.

Or, la France est très loin d'être en capacité d'assurer son autosuffisance en matière de pêche et de produits de la mer. Comme l'explique FranceAgriMer, « bien que dotée d'une façade maritime parmi les plus importantes, la pêche française n'est pas suffisante pour pourvoir la totalité de la consommation nationale. Environ trois quarts des volumes consommés sont importés et ce phénomène est renforcé par le fait que les Français consomment majoritairement des poissons (saumon, cabillaud, thon) ou crustacés (crevettes) non produits en France. [...] On constate à la fois un fort taux de dépendance aux importations (plus de 90 %) en même temps que des exportations qui sont très significatives rapportées à la production (plus de 30 %). Là aussi, c'est la différence entre les produits pêchés et ceux consommés en France qui explique ce double phénomène. » Cela témoigne de ce que le beau poisson pêché en France n'y est pas valorisé en prix.

Or, comme l'a souligné le président du conseil départemental du Finistère Maël de Calan, rien ne garantit que la conciliation entre activités de pêche et conservation des petits cétacés soit traitée avec la même rigueur ailleurs dans le monde, et que ces produits importés ne donnent pas lieu eux-mêmes à des captures accidentelles de petits cétacés ou d'autres espèces.

Pour commencer, selon les rapporteurs, un préalable à toute politique sérieuse d'atténuation des captures accidentelles dans le golfe de Gascogne devrait être sa régionalisation, c'est-à-dire son extension à l'Espagne et au Portugal (c'est sur l'ensemble de la sous-zone VIII et de la division IX.a que les captures accidentelles sont estimées supérieures au seuil de prélèvement biologique potentiel), voire son extension à l'ensemble de l'Atlantique Nord-Est, unité de gestion du dauphin commun selon le Ciem.

En parallèle des efforts d'amélioration de la connaissance et d'atténuation des captures qui se déploieraient ainsi à l'échelle de l'Union européenne, les rapporteurs appellent à assurer aux frontières un niveau de garantie équivalent, s'agissant des importations, contre les captures accidentelles de petits cétacés, et de mammifères marins en général. Cette approche ne serait bien sûr envisageable que dans les relations du marché intérieur avec le reste du monde.

Ils souhaitent ainsi prendre exemple sur une disposition de la loi américaine sur la protection des mammifères marins (U.S. Marine Mammal Protection Act) qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026, interdisant « l'importation de poissons capturés à l'aide de techniques de pêche entraînant la mort accidentelle ou des blessures graves accidentelles de mammifères marins dépassant les normes américaines » (`in excess of United States standards'). Il s'agirait d'une « mesure miroir », dont il faudrait démontrer le caractère non discriminatoire et proportionné.

La menace d'une perte d'accès au marché américain semble avoir « incité les pays exportateurs à prendre des mesures volontaires en matière de surveillance et d'atténuation des prises accessoires de mammifères marins » ( Bering et al., 2022, Marine Policy). Si d'éventuels reports d'exportations vers des marchés moins exigeants ne sont pas à exclure, limitant l'efficacité de la mesure en termes de biodiversité ( Bellanger et al., 2025, Marine Policy), cela aurait au moins pour mérite d'en favoriser l'acceptabilité au sein de l'Union et d'éviter une concurrence déloyale.

Recommandation n° 9 : prendre exemple sur la loi américaine sur la protection des mammifères marins, pour interdire à l'échelle de l'Union européenne (UE) les importations de poissons ne respectant pas des garanties équivalentes en matière de protection des mammifères marins (mesure miroir).

2. Mettre au point des mécanismes incitatifs et non plus punitifs, en lien avec les organisations de producteurs, afin de mieux valoriser les bonnes pratiques des pêcheurs

Au sein du marché intérieur, les rapporteurs réprouvent une écologie qui serait « punitive », mais ne contestent bien sûr pas la nécessité de préserver le milieu marin, y compris d'un point de vue économique, en tant que capital naturel. Ils appellent seulement de leurs voeux une écologie qui serait plus « incitative ».

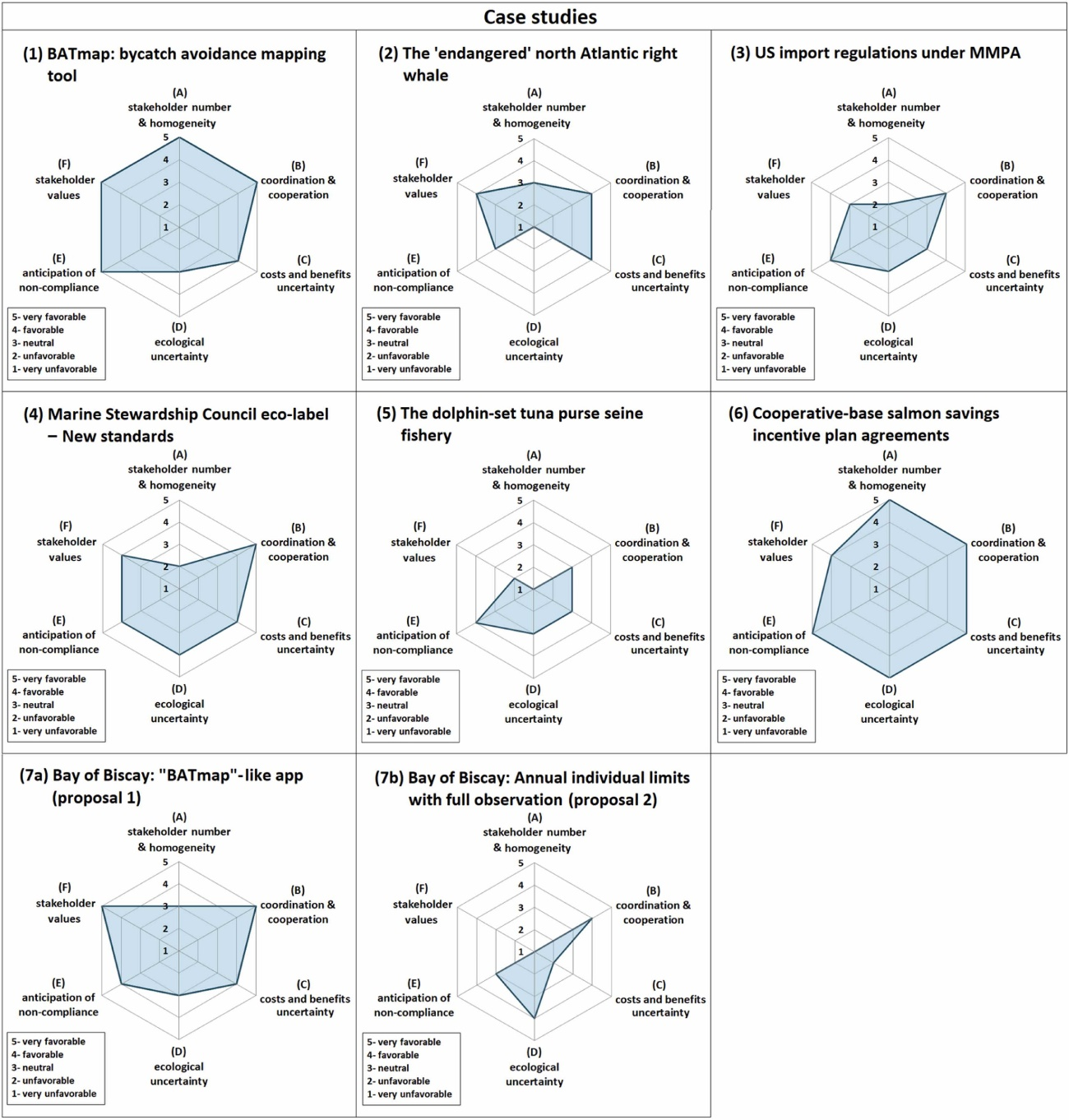

Une étude ( Bellanger et al., 2025, Marine Policy) juge que les mesures incitatives sont préférables à des mesures descendantes - tout en précisant que leur efficacité serait renforcée par une combinaison de pressions, de « réglementations traditionnelles et d'instruments basés sur l'incitation ». Huit scénarios sont examinés par cet article :

a) L'illusoire mise en place de quotas de captures ou d'un bonus/malus de quotas de pêche lié aux captures

Dans cet esprit, le chercheur Didier Gascuel72(*) propose dans sa contribution écrite « la mise en place d'une politique de bonus/malus de quotas de pêche73(*) » que les rapporteurs concevraient, dans le cas de la conservation du dauphin, comme :

Ø associé, pour la bonification, à l'équipement en pingers et caméras dans un premier temps, puis le cas échéant à d'autres pratiques d'atténuation si les scientifiques venaient à en identifier sans ambiguïté ;

Ø associé, pour la pénalité, au nombre de petits cétacés capturés d'après les observations des caméras.

La LPO souligne qu'un tel système, en lien avec d'autres mesures a permis de réduire de plus de 90 % les captures accidentelles d'oiseaux marins dans les Terres australes et antarctiques françaises en dix ans. Elle convient toutefois que ce système a été combiné à des observations par des contrôleurs assermentés et à des fermetures pendant les pics de capture - précisément ce que la filière pêche cherche à éviter. La DGampa précise en outre que les mesures techniques d'atténuation étaient plus évidentes dans le cas des prises accessoires d'oiseaux marins que dans celui des captures de dauphins communs.

Se pose de toute façon la question de l'acceptabilité de cette mesure à court ou moyen terme, la profession ne semblant, dans son ensemble, pas mûre pour une telle approche, quand bien même elle a été habituée à la logique des quotas depuis de nombreuses années. Pour cette raison, les quotas de captures ou quotas de pêche liés aux captures sont qualifiés de solution peu réaliste (scénario 7b dans le graphique ci-dessus) et ne retiennent pas la préférence des rapporteurs.

b) Le développement d'une application de partage des informations en temps réel sous la coordination des organisations de producteurs

Selon cette même étude, l'une des mesures jugées les plus pertinentes au regard notamment de son faible coût et de son acceptabilité consisterait à développer une application de type « BATmap » (by-catch avoidance map74(*)), pour collecter des informations sur les mammifères marins et leurs captures en temps réel, afin d'établir des cartes de risque et de diffuser des alertes (scénario 1 dans le graphique ci-dessus).

L'utilisation sur la base du volontariat d'une telle application, qui pourrait être gérée directement par les organisations de producteurs, serait un levier intéressant pour pallier le faible nombre actuel de déclarations des captures.

Source : BATmap

c) Une valorisation plus systématique des mesures d'atténuation des captures dans les cahiers des charges des principaux labels

La littérature économique conforte les approches de régulation par les prix plutôt que par des interdictions, des réglementations ou même des quotas - ces trois options pouvant provoquer une perte sèche, des effets de seuil ou encore des effets d'aubaine.

On pourrait donc imaginer que les pratiques préservant la biodiversité et ses services écosystémiques pour le milieu marin puissent faire l'objet d'une rétribution directe, la puissance publique étant fondée à intervenir, pour corriger des « externalités » (situation dans laquelle le coût marginal pour un producteur diffère du coût marginal pour la société). Se pose toutefois la question du coût d'une telle solution pour les finances publiques, dès lors qu'il paraît difficile de mettre en place les pénalités, dans une logique « pollueur-payeur », pour des raisons d'acceptabilité.

Il convient donc, préférablement, de rechercher une meilleure valorisation des bonnes pratiques des pêcheurs par le marché, afin de compenser les inévitables surcoûts liés à la mise en place de pratiques d'atténuation. La labellisation des produits pêchés dans le cadre de ces bonnes pratiques permettrait une hausse du consentement à payer du consommateur pour ces mêmes produits75(*). Le consommateur à l'aval assumerait ainsi en partie la charge de ces bonnes pratiques qui, à défaut, auraient reposé sur les seuls pêcheurs à l'amont.

À titre d'exemple, une proposition ambitieuse de score de durabilité de la pêche allant de A à E, sur le modèle du Nutriscore, a été émise dans le cadre du Comité scientifique, technique et économique des pêches ( Grati et al., 2024).

Pour autant, à ce stade, le CNPMEM se montre très prudent sur cette perspective, estimant d'une part qu'il n'est « pas automatique que le prix à la première vente augmente » et, si c'était finalement le cas, jugeant « illusoire qu'une labellisation vienne compenser les pertes d'exploitation liées à un changement d'activité. Les prix du poisson étant globalement élevés, le consommateur aura probablement du mal à consentir une augmentation du prix d'achat ». Il pointe également d'inévitables coûts de gestion.

Il convient en outre de veiller à la possible confusion qu'un nouveau label entraînerait, alors que France filière pêche a consacré beaucoup d'efforts dernièrement au développement de la marque « Pavillon France ». En matière d'information du consommateur, la commission des affaires économiques du Sénat a en effet76(*) plusieurs fois appelé à « privilégier la qualité à la profusion », celle-ci pouvant rapidement conduire à une « jungle des labels » et nuire à leur efficacité. Les rapporteurs proposent donc de s'appuyer sur des démarches existantes afin de mieux partager avec le consommateur le coût des mesures d'atténuation :

Ø FranceAgriMer a rappelé que depuis 2010, « les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d'un écolabel77(*) », sous la forme du label public « Pêche durable », dont le cahier des charges est le plus exigeant à ce jour sur ce segment. Il intègre des critères de réduction des captures d'espèces protégées, qui pourraient être mis à jour à la lumière des travaux en cours. Malgré une hausse du nombre de certifications, il souffre cependant d'un déficit de notoriété ;

Ø plus connu, le label « MSC » (Marine Stewardship Council) a renforcé son cahier des charges en matière de captures d'espèces protégées dans sa troisième version (2023), qui entrera en vigueur entre 2026 et 2030 - cette option a été positivement évaluée dans l'étude précitée (cf. scénario 4 du graphique ci-dessus) ;

Ø à plus long terme, une réflexion pourrait être ouverte pour intégrer dans le cahier des charges de la marque « Pavillon France » un item spécifique à la réduction des captures accidentelles.

Recommandation n° 10 : en lien avec les organisations de producteurs (OP), promouvoir des mécanismes incitatifs pour mieux valoriser les pratiques d'atténuation des captures de la part des pêcheurs (renforcement des labels « pêche durable » et MSC, application de partage des informations en temps réel de type BATmap).

* 70 Question écrite n° 08 424 - 16e législature.

* 71 Une mission d'information de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale relative à cet enjeu rendra ses conclusions dans le cours de l'année 2025.

* 72 Auteur du livre La Pêchécologie. Manifeste pour une pêche vraiment durable, 2023, Quae.

* 73 Ce chercheur propose de généraliser cette logique à l'ensemble des problématiques de conciliation des activités de pêche et de la biodiversité.

* 74 Du nom d'une application utilisée sur la côte Ouest de l'Ecosse depuis 2020.

* 75 Une expertise scientifique collective Inrae-Ifremer « Agriculture, aquaculture, pêche : impacts des modes de production labellisés sur la biodiversité » rendra ses conclusions fin avril 2025.

* 76 Rapport d'information n° 742 (2021-2022) de M. Fabien Gay, Mmes Françoise Férat et Florence Blatrix Contat, « Information du consommateur : privilégier la qualité à la profusion ».

* 77 Article L. 644-15 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement.