B. DES MESURES DE FERMETURE SPATIO-TEMPORELLES QUI SEMBLENT EFFICACES, MAIS DONT L'EFFICIENCE SERAIT, ELLE, PLUS DISCUTABLE

1. Une première fermeture qui semble efficaces pour réduire le nombre de captures accidentelles de dauphins

a) Une division par quatre du nombre de captures accidentelles

L'efficacité des mesures de fermeture spatio-temporelles applicables à certains engins de pêche pour réduire le nombre de captures accidentelles n'est pas contestée. Cette efficacité relève a priori de l'évidence puisque s'il n'y a pas de bateaux de pêche en mer, alors, par construction, ces derniers ne peuvent capturer aucun dauphin.

Les premières estimations de l'observatoire Pelagis, à partir des observations du réseau national échouages (RNE), confirment que sous l'angle de l'efficacité, c'est-à-dire de la capacité à atteindre un objectif donné (en l'occurrence, la réduction des captures), sans se poser la question de la proportionnalité des moyens mis en oeuvre pour l'atteindre, les mesures semblent porter leurs fruits.

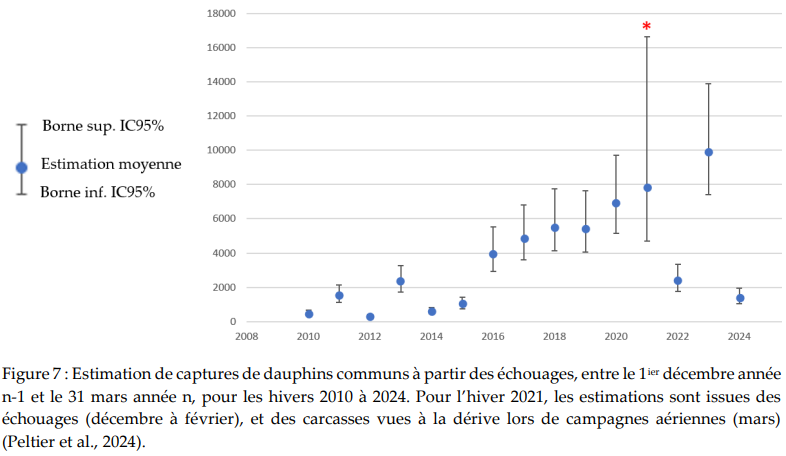

Dans le « Bilan des mortalités par capture : hiver 2024 » de l'observatoire, il est estimé que 1 450 dauphins communs sont morts par capture, entre le 1er décembre 2023 et le 31 mars 2024 dans l'ensemble des eaux du golfe de Gascogne et de la Manche Ouest, ce même nombre ayant été estimé en moyenne à 6 100 par hiver, entre 2017 et 2023.

Autrement dit, il a été observé une division des captures accidentelles par un facteur supérieur à 4, ce qui a permis à la ministre de la transition écologique et de la pêche d'affirmer que la « fermeture de la pêche à l'hiver 2024 s'est avérée très efficace ».

Les intervalles de confiance de ces données ne se chevauchent pas : même en retenant la borne haute de l'intervalle de confiance à 95 %48(*) pour le nombre 2024 (soit 2 050 captures) et la borne basse de ce même intervalle pour la moyenne 2017-2023 (soit 4 400 captures), il demeure un écart du simple au double. Le nombre de captures hivernales est le plus bas calculé depuis 2015 (cf. graphique ci-dessous).

Cela laisse peu de place au doute quant à l'efficacité de la mesure de fermeture spatio-temporelle en 2024 - mais l'observatoire Pelagis souligne qu'il est plus prudent d'attendre une deuxième voire une troisième fermeture pour en tirer des leçons sur l'efficacité des mesures spatio-temporelles face aux captures accidentelles de façon plus générale.

Source : observatoire Pelagis

b) Une hausse du nombre d'échouages troublante mais paradoxale seulement en apparence

Les premiers éléments de bilan publiés à l'issue de la première période de fermeture spatio-temporelle ont été les observations d'échouages, dès février.

L'observatoire Pelagis avait précisé dans un post de blog (février 2025) qu'« il convient donc d'être précautionneux dans l'interprétation des niveaux d'échouages qui seront recensés durant l'hiver 2024, afin d'éviter les conclusions hâtives qui ne prendraient pas en compte l'ensemble du processus ».

Plusieurs critiques, dont le journaliste Erwan Seznec, ont pointé que le nombre d'échouages avait finalement été plus élevé en février 2024 qu'en février 2023 ainsi qu'en février « 2018, 2015, 2012, 2010 et 2009 », quand bien même les engins de pêche les plus à risque n'étaient pas en mer, ce qui relèverait du paradoxe puisque l'observatoire Pelagis attribue 50 à 80 % des captures accidentelles à la pêche.

Pelagis donne dans son bilan deux éléments de contexte qui peuvent permettre d'expliquer ce paradoxe :

Ø d'une part, Pelagis explique dans son bilan de l'hiver 2024 « qu'en 2021 et 2022, les faibles niveaux d'échouages pouvaient être expliqués par des conditions météorologiques ne permettant pas l'échouage des carcasses en mer (vents dominants soufflant de la côte vers le large) (Peltier et al., 2024). [...] Il est donc probable que l'année 2023, à défaut d'être vraiment exceptionnelle, soit juste dans la continuité des événements observés depuis 2017, et plutôt que 2021 et 2022 soient atypiques en termes de conditions d'échouage. » A l'inverse, durant l'hiver 2024, « les échouages sont considérés, à l'échelle de l'hiver, comme étant représentatifs de l'ensemble des mortalités survenues en mer », en raison de la prévalence des vents soufflant vers la terre ;

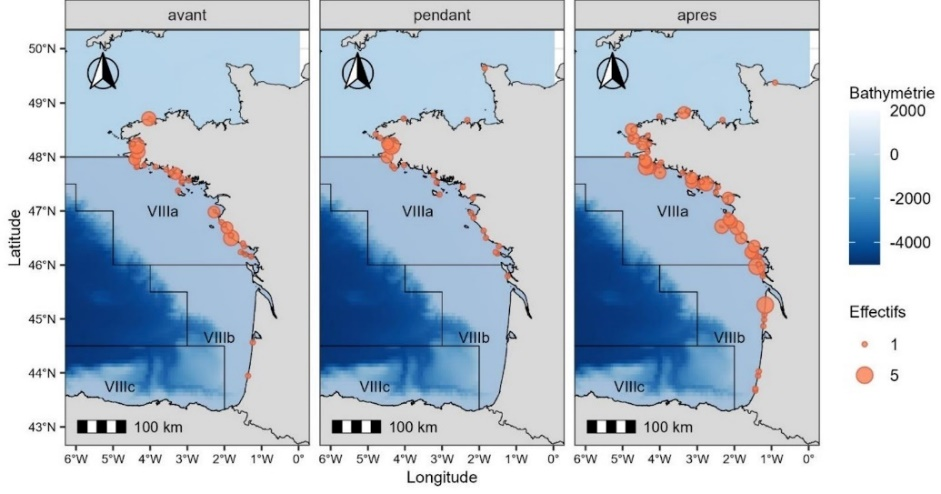

Ø d'autre part, un nombre important de ces échouages a eu lieu à proximité directe du parallèle 48°N, près de la pointe de Penmarc'h, au nord duquel la fermeture de la pêche ne s'applique pas.

Source : observatoire Pelagis

2. Mais une mesure relativement indifférenciée, s'agissant de son périmètre, de sa période d'application et du champ des engins interdits

Davantage que l'efficacité des mesures de fermeture spatio-temporelles, c'est l'efficience de ces mesures qui a fait l'objet de contestations : si en effet la capacité de cette politique à atteindre l'objectif fixé de réduction des captures est avérée, la disproportion des moyens pour y parvenir a concentré l'essentiel des critiques.

La difficulté provient de ce qu'il n'existe pas de solution évidente pour réduire les captures accidentelles de dauphins communs, en attente de résultats plus probants sur les dispositifs d'éloignement acoustique (pingers). Une approche par le changement de taille de la maille des filets, comme cela a souvent été réalisé par le passé pour régler des problèmes de stocks halieutiques, n'est évidemment pas envisageable dans le cas des dauphins.

La DGampa souligne que « les cas d'études avec des résultats positifs sont ceux où a pu être développée une solution technique simple, peu onéreuse et n'affectant pas la rentabilité des opérations de pêche, comme dans le cas des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf) avec les oiseaux, pour les dispositifs d'échappement des tortues, troubles envahissants du développement (TED), ou pour l'échappement des dauphins de surface dans les pêcheries thonières du Pacifique », et que « ces solutions ne sont pas toujours transférables », avec « peu de cas de succès dans le cas des mammifères marins emmêlés dans des filets ou des orins d'arts dormants ».

Les engins identifiés comme « à risque » étant nombreux en l'absence de connaissance plus fine sur les interactions pêche-cétacés, les mesures de fermeture spatio-temporelles ont finalement concerné une partie substantielle des métiers actifs dans le golfe :

Ø les filets maillants calés (code GNS) ;

Ø les filets trémails (code GTR) ;

Ø les combinaisons de filets trémails et de filets maillants calés (GTN) ;

Ø les chaluts pélagiques à panneaux (code OTM) et en boeuf (code PTM) ;

Ø les chaluts boeuf de fond (code PTB) ;

Ø la senne coulissante (code PS).

Ce périmètre large a induit certaines « victimes collatérales » (le comité des pêches ayant souligné que la pleine application des requêtes des associations aurait même conduit à immobiliser 90 % de la flotte).

Ainsi, il semblerait que l'interdiction de la senne coulissante, appelée localement la bolinche, ait été prise sur le fondement de données du CIEM portant essentiellement sur le Portugal, où certaines pratiques induisent davantage de captures. Or, de nombreux observateurs locaux ont expliqué que, si des captures peuvent se produire, elles seraient moins systématiquement létales (le filet coulissant pouvant être abaissé pour laisser passer les cétacés).

De même, les données géographiques manquent pour définir avec précision une zone de fermeture plus ciblée que de la pointe de Penmarc'h dans le Finistère jusqu'à Hendaye dans les Pyrénées-Atlantiques.

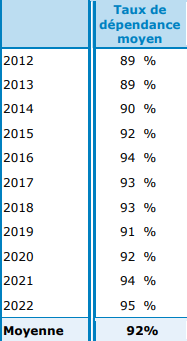

Cette interdiction a été prise sans étude d'impact socio-économique préalable et dans un délai extrêmement court. Hormis le cas des navires de moins de 8 mètres, la fermeture souffre de peu de dérogations depuis que le Conseil d'État a suspendu les principales. Or, le taux de dépendance moyen des navires à la zone « golfe de Gascogne » est très élevé, et a crû depuis 2012, comme le montre ce tableau d'Ifremer :

Autant d'éléments qui permettent d'affirmer que la mesure de fermeture spatio-temporelle est un outil relativement rudimentaire, dont l'efficacité se paie à un prix vraisemblablement disproportionné.

3. Un bilan coûts socio-économiques - avantages environnementaux qui n'a pas été établi ex ante pour les territoires concernés

Les activités de pêche jouent un rôle historiquement important dans l'aménagement du territoire à travers le développement économique des zones littorales. L'effet multiplicateur du secteur de la pêche pour les territoires, souvent résumé par un adage connaissant de légères variations selon l'organisme qui l'énonce - « un emploi en mer, à la pêche, génère environ trois emplois à terre » ( Comité national des pêches), « un emploi en mer sur un bateau représente quatre emplois sur la terre » ( mareyeurs de Charente-Maritime) -, n'est pas contesté dans son principe, ni véritablement dans ses ordres de grandeur.

Les richesses induites par la filière dans une acception large - de la pêche à la vente en détail - expliquent que les mesures de fermeture spatio-temporelles aient été accueillies avec inquiétude voire colère dans certains ports et leurs arrière-pays, émotions dont témoigne notamment l'intense couverture de la problématique par la presse quotidienne régionale.

Autre illustration de la forte sensibilité politique du sujet, une « coalition des départements » du Finistère, du Morbihan et de la Vendée s'est constituée à l'initiative du président du conseil départemental du Finistère Maël de Calan, entendu par la mission. Outre des prises de position médiatiques contre la fermeture totale résultant de la suspension partielle de l'arrêté du 23 octobre 2024, et en amont de celle-ci, ladite coalition informelle a présenté, en décembre 2024, un mémoire en intervention, afin de plaider pour le rejet d'un recours de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) devant le Conseil d'État49(*) s'associant ainsi au ministère de l'agriculture dans la défense de l'arrêté.

Dans ce mémoire en intervention, la coalition invoque comme « intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige » au soutien de la recevabilité de sa requête, que « la pêche dans le golfe de Gascogne et les activités économiques qui lui sont liées (celle des ports, des criées, du mareyage, de la logistique, du tourisme...) constituent des enjeux économiques et sociaux majeurs pour les départements limitrophes du golfe ».

Il est expliqué que les treize criées que comptent ces départements50(*) sont « toutes soutenues de façons diverses et complémentaires par les collectivités et notamment les départements », certaines appartenant même directement aux départements au travers d'un « syndicat mixte dont ils sont le financeur principal ».

Il est également rappelé dans le mémoire qu'« au-delà des emplois directs, des milliers d'emplois dans les services associés (construction, réparation navale, avitaillement, finances, assurances, commerces, etc.) sont dépendants de la pêche ». Il est enfin souligné que les emplois menacés dans les criées, le mareyage et la logistique sont « des emplois peu qualifiés, localisés dans des villes petites et moyennes dont la pêche constitue souvent la principale activité ».

Les indicateurs et méthodes pour quantifier le coût économique et social des mesures de fermeture spatio-temporelles de la pêche cités dans ce mémoire ne manquent pas (nombre d'emplois directs et indirects, volumes de vente et valeur de la commercialisation, nombre de ports et de bateaux concernés, dans l'absolu et en proportion à l'échelle nationale...).

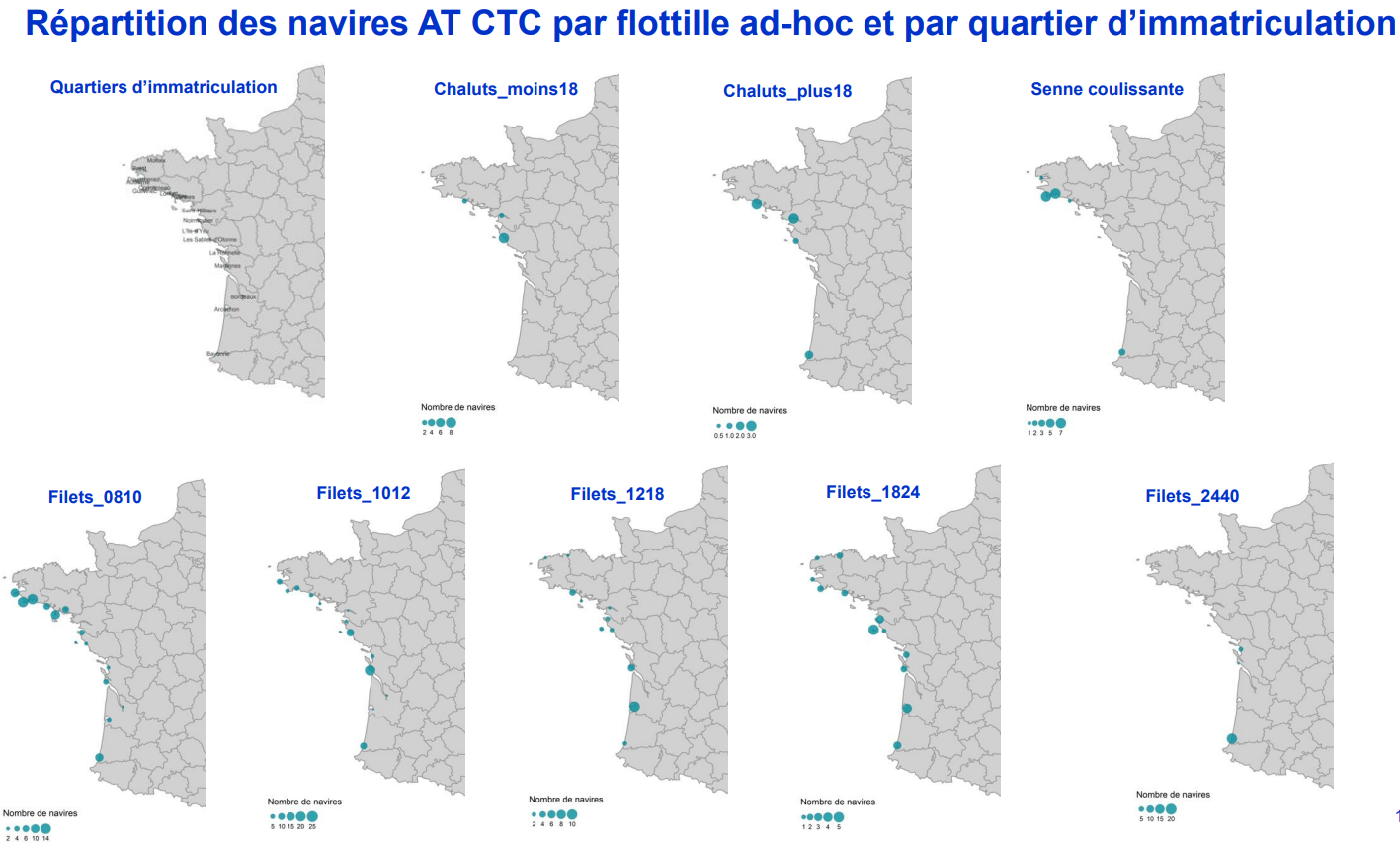

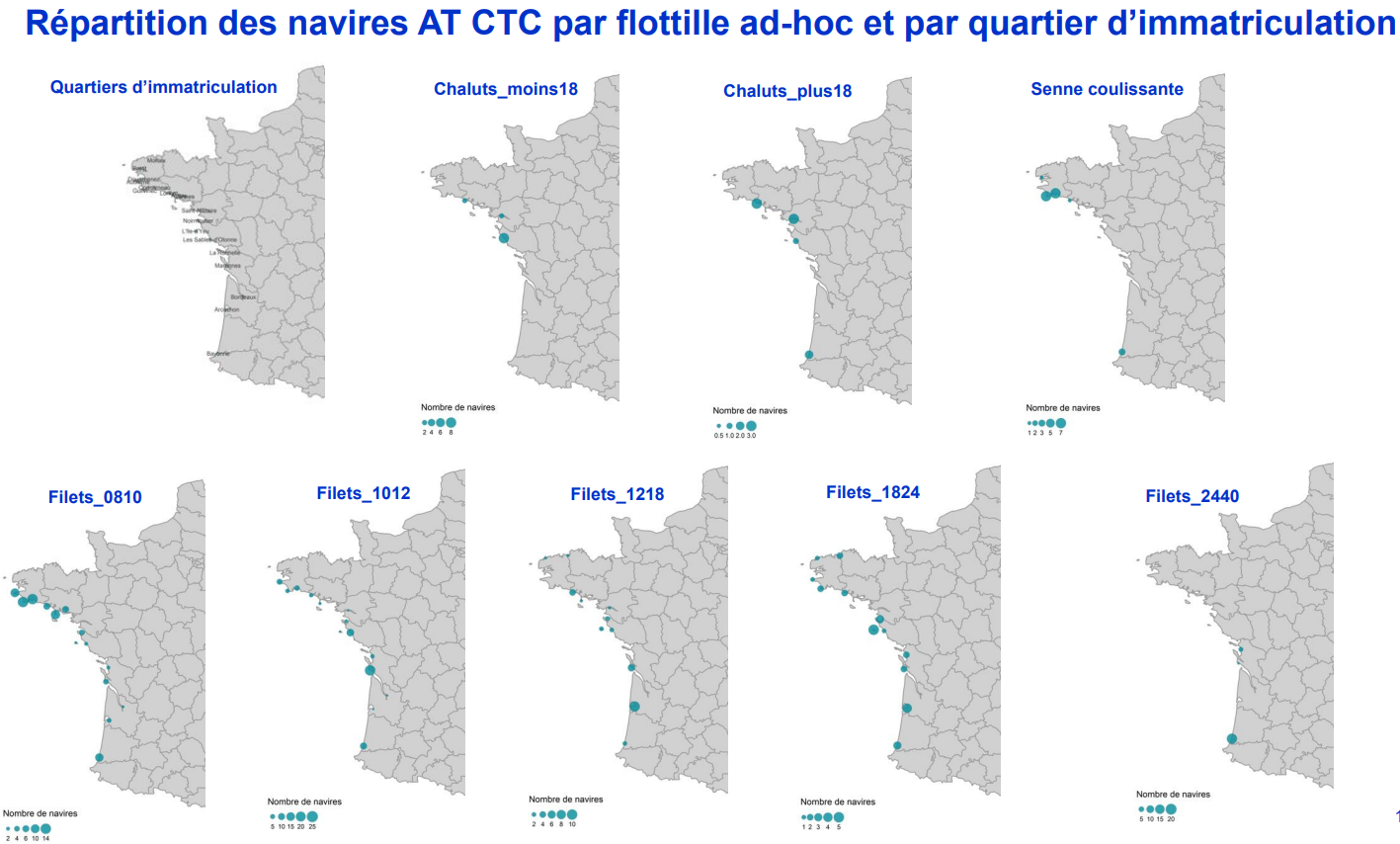

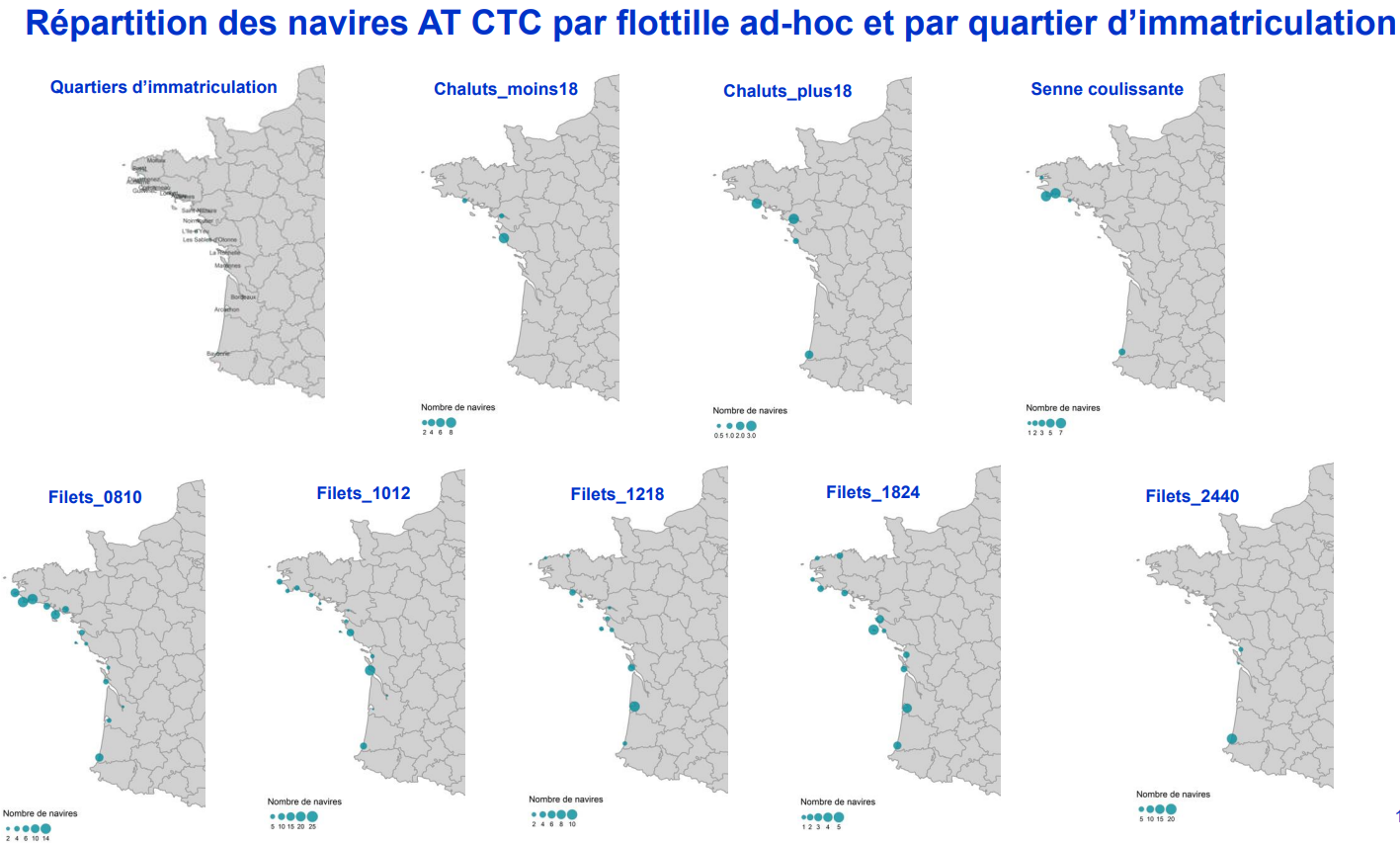

S'il est difficile d'appréhender quels ont été les territoires les plus affectés par la fermeture de la pêche, les cartes suivantes en donnent une idée au travers de la répartition géographique du nombre et du type de navires restés à quai en fonction de leur quartier d'immatriculation ( Ifremer).

Source : Ifremer

Compte tenu de ces impacts potentiels, la coalition des départements a notamment proposé dans son mémoire de mobiliser la « théorie du bilan », raisonnement utilisé depuis 1971 en droit administratif français51(*), « mettant en balance les avantages du projet avec ses inconvénients, qu'il s'agisse de son coût, de ses répercussions sur l'environnement [...] ou de l'atteinte portée à d'autres intérêts publics » ( site du Conseil d'État). Dans le cadre de cette théorie, qui s'inspire du contrôle de proportionnalité et que certains ont proposé de mobiliser pour les projets d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et d'aéroport entre Castres et Toulouse, il peut être jugé que « les inconvénients d'ordre social qu'[une mesure] comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ».

Il ne semble toutefois pas certain que cette théorie trouve effectivement à s'appliquer. Les dispositions du droit de l'UE sur le fondement desquelles les mesures de fermeture spatio-temporelles ont été prises ne semblent pas réellement laisser la possibilité de procéder à une analyse coûts-bénéfices, particulièrement pour les espèces strictement protégées, figurant à l'annexe IV de la directive Habitats.

* 48 Cette notion de statistique signifie qu'il y a 95 % de chances que le nombre réel soit bien compris entre la borne haute et la borne basse.

* 49 Dans l'instance n° 489928 qui, jointe à d'autres instances, a finalement conduit à la suspension partielle des dérogations prévues par l'arrêté du 23 octobre 2024.

* 50 Brest, Concarneau, Douarnenez, Le Guilvinec, Loctudy, Saint-Guénolé, Audierne et Roscoff (Finistère), Lorient et Quiberon (Morbihan) ainsi que Les Sables-d'Olonne, Noirmoutier et Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée).

* 51 Conseil d'État, Assemblée, 28 mai 1971, Ville Nouvelle-Est.