II. DES INVESTISSEMENTS ÉLEVÉS DANS LA GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT EN OUTRE-MER

A. UN FINANCEMENT DU PLAN EAU-DOM REPOSANT SUR DES SUBVENTIONS ET DES PRÊTS

1. Des contrats cosignés par l'État, les collectivités et les organismes financeurs et conditionnant les financements à la réalisation d'objectifs

Le plan eau-Dom a été adopté le 30 mai 2016 et cosigné par l'Agence française de développement, l'Office français de la biodiversité et la Caisse des dépôts, en plus de l'État et des collectivités, pour répondre aux besoins de financement des dispositifs de gestion de l'eau et de l'assainissement en outre-mer, évalués à plus de 2 milliards d'euros.

Au total, 29 contrats de progrès ont été signés par les autorités organisatrices, l'État et les organismes de financement, intégrant les schémas directeurs (schéma directeur d'alimentation en eau potable ou d'assainissement et schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux). Ces contrats ont une durée de cinq ans et sont signés par les intercommunalités, en raison de la loi NOTRe3(*) de 2015 et de la loi4(*) de 2018 relative au transfert des compétences de gestion de l'eau et de l'assainissement des communes aux intercommunalités, qui leur ont transféré la compétence de gestion de l'eau et de l'assainissement. L'objectif est de « faire progresser les collectivités, non seulement sur les indicateurs techniques essentiels, mais également sur des objectifs de gouvernance et de services rendus aux usagers », selon la Cour des comptes. Un contrat de progrès comprend un diagnostic des services d'eau et d'assainissement, des orientations stratégiques d'amélioration des services, le budget et les modalités de financement, les mécanismes de suivi du contrat de progrès, avec un plan et des fiches d'action détaillées. Les financements du plan eau-Dom sont conditionnés au respect des objectifs décrits dans les contrats de progrès.

Diverses modifications des priorités du plan eau-DOM ont été opérées depuis 2016.

La directive5(*) européenne sur l'eau potable de 2020, qui fixe des normes concernant l'eau potable pour éviter les risques de contamination, a ainsi renforcé les obligations normatives concernant l'assainissement, notamment dans les outre-mer.

Le Président de la République a par ailleurs présenté au lac de Serre-Ponçon le plan eau le 30 mars 2023, comprenant 53 mesures articulées autour de trois axes : sobriété des usages, optimisation de la disponibilité de la ressource, préservation de la qualité de l'eau. À la suite de ces annonces, les financements des agences de l'eau ultramarines ont été renforcés grâce à des transferts des agences hexagonales, à hauteur de 35 millions d'euros en 2024 et de 55 millions d'euros en 2025, contre 20 millions d'euros en 2023, au titre de la « solidarité interbassins », action pilotée par l'OFB.

Enfin, le comité interministériel des outre-mer (CIOM) du 18 juillet 2023, a adopté une mesure visant à « sécuriser l'accès à l'eau potable en renforçant le plan eau DOM » (mesure n° 67).

Une nouvelle circulaire6(*) interministérielle relative au plan eau-DOM a été adoptée le 12 juillet 2024. Elle intègre Saint-Pierre-et-Miquelon au dispositif et actualise les priorités du plan eau-DOM. En particulier, elle impose l'intégration des obligations définies par l'ordonnance7(*) du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Les contrats de progrès devront notamment prévoir des objectifs de mise en oeuvre des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux.

Principes directeurs actualisés en 2024 du plan eau-DOM

Source : Cour des comptes

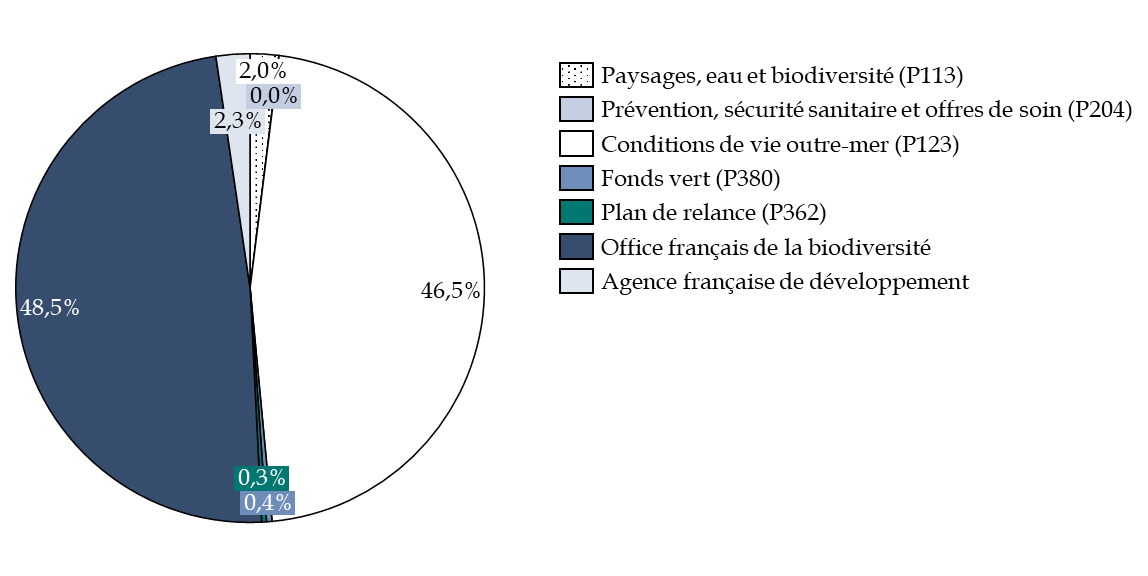

2. Des subventions budgétaires représentant la moitié des financements du plan eau-DOM

Le plan eau-Dom a permis de mobiliser un « volume important de crédits », selon la Cour des comptes, évalué à 889,15 millions d'euros en autorisations d'engagement. Ces crédits ont pris la forme de subventions, à hauteur de 409,81 millions d'euros en autorisations d'engagements, et de prêts, pour un montant de 479,34 millions d'euros. Ainsi, près de 44,3 % des financements ont pris la forme de prêts. L'appui technique aux collectivités territoriales a représenté 1,8 % des investissements.

Part des financements du plan eau-DOM sous forme

de prêts,

de subventions et d'appui technique, entre 2016 et

2023

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après la Cour des comptes

Le plan eau-DOM permet la coordination de quatre types de financeurs. L'Agence française de développement (AFD) constitue le premier financeur du plan eau-DOM, à hauteur de 33,9 %, essentiellement sous forme de prêts. Comme l'indique la Cour des comptes, « l'AFD propose une offre diversifiée de financement en prêts concessionnels ou au taux du marché auprès des collectivités (communes et EPCI) ».

L'Office français de la biodiversité (OFB) couvre 21,7 % des financements du plan eau-DOM. Il est en effet chargé du « plan eau » présenté le 30 mars 2023 et qui comprend un volet de solidarités interbassins, permettant de mobiliser 35 millions d'euros en 2024 et 55 millions d'euros à partir de 2025 au bénéfice de la politique de l'eau en outre-mer, dans une optique de péréquation entre collectivités. L'OFB est également chargé d'un volet du plan de relance visant à « sécuriser les infrastructures de distribution d'eau potable, d'assainissement et de gestion des eaux pluviales en outre-mer », pour un montant de 47 millions d'euros.

La Banque des territoires est, par ailleurs, à l'origine de 21,2 % des financements du plan, sous forme de prêts uniquement. Ainsi, « l'aqua prêt » de la Banque des territoires est destiné au financement des infrastructures d'eau potable, d'assainissement et de gestion des eaux pluviales, et aux projets de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

L'État est aussi un financeur majeur du plan, essentiellement via le programme 123 « Conditions de vie outre-mer », à hauteur de 21,5 % des financements, dont 90,83 millions d'euros portés par le fonds exceptionnel d'investissement et 100,41 millions d'euros financés par les contrats de convergence et de transformation signés entre l'État et les collectivités. Le Fonds vert représente 0,9 % des financements. Certains financements sont portés plus partiellement par le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » et par le programme 362 « plan de relance ».

Part des subventions par financeur du plan

eau-DOM

en autorisations d'engagement entre 2016 et

2023

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après la Cour des comptes

Ces financements sont complétés par une contribution du fonds de compensation de la TVA. En effet, les collectivités d'outre-mer bénéficient d'un taux réduit ou nul de TVA, alors que par dérogation à l'article L1111-10 du code général des collectivités territoriales, les collectivités peuvent contribuer à hauteur de 100 % aux investissements en outre-mer. Comme l'indique la Cour des comptes, « les investissements peuvent être globalement financés jusqu'à hauteur de 116 % du montant global » grâce au remboursement forfaitaire de TVA.

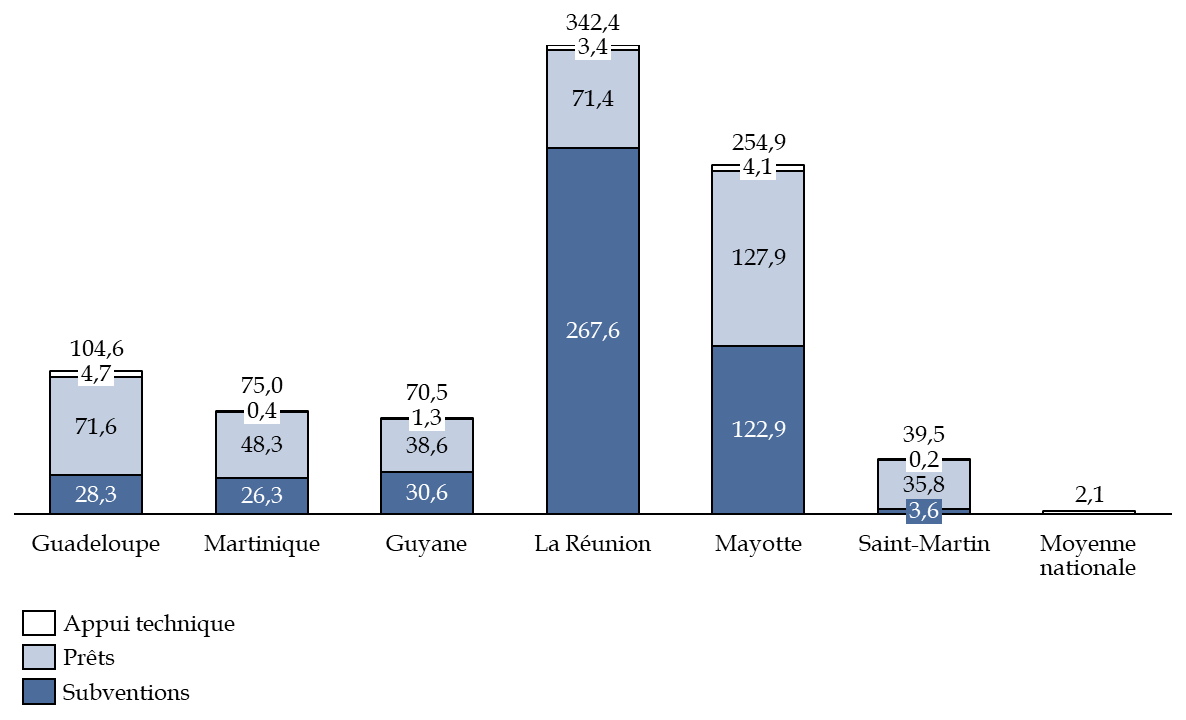

3. Des investissements élevés, mais encore insuffisants par rapport aux besoins

Les investissements du plan eau-DOM sont répartis entre les collectivités notamment en fonction de leurs besoins et de leur capacité à mobiliser les financements. Ainsi, au total, ce sont près de 342,4 millions d'euros qui ont été investis à La Réunion, 254,9 millions d'euros à Mayotte, 104,6 millions d'euros en Guadeloupe, 75 millions d'euros en Martinique et 70,7 millions d'euros en Guyane, entre 2016 et 2023.

Répartition territoriale des financements

du plan eau-DOM

entre 2016 et 2023

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après la Cour des comptes

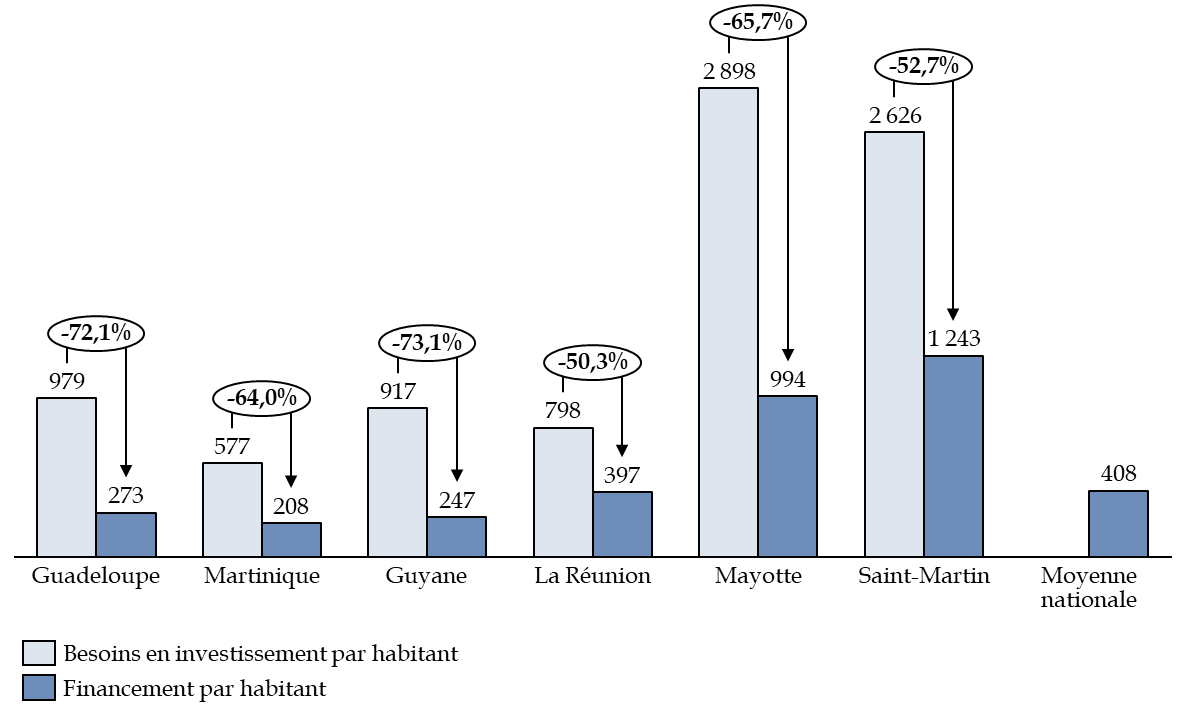

La répartition des financements du plan eau-DOM entre les collectivités ultramarines bénéficiaires ne permet pas de répondre totalement aux besoins identifiés, même si un effort significatif a été opéré de la part de l'État. Ainsi, en Guadeloupe, les financements se sont révélés inférieurs de 72,1 % aux besoins des habitants, et en Guyane de 73,1 %. Les mahorais ont bénéficié de 65,7 % de financements en moins par rapport à leurs besoins.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'insuffisance des fonds engagés par rapport aux besoins. Malgré l'effort significatif consenti par les financeurs, des montants supérieurs d'investissements sont nécessaires pour répondre aux enjeux de la gestion de l'eau et de l'assainissement en outre-mer. Toutefois, comme le relève la Cour des comptes, il existe également un enjeu de consommation des crédits8(*).

Besoins en financement et financements

réalisés du plan eau-DOM, par habitant,

entre 2016 et

2023

(en euros par habitant)

Source : commission des finances d'après la Cour des comptes

* 3 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 4 Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

* 5 Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

* 6 Instruction interministérielle du 12 juillet 2024 relative au plan eau DOM actualisé pour les services d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 7 Ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

* 8 Voir partie III.B.1