III. UN OBSTACLE AU RENOUVEAU DES RELATIONS : LA DÉGRADATION DE L'IMAGE DE LA FRANCE SUR LE CONTINENT

Au-delà du « sentiment anti-français », de nombreuses critiques sont formulées à l'encontre de notre pays sur le continent, avec des motivations et des argumentations très variées. Elles traduisent à l'évidence une forme de perte d'influence, ou mieux un défi lancé à la France sur sa capacité à rester un interlocuteur privilégié.

La première marque de respect que notre pays se doit de manifester à l'égard de ses partenaires africains est d'accorder à ces critiques l'attention qu'elles méritent. Il s'agit ainsi de ne pas céder à la tentation d'en faire la pure expression de la propagande de nos concurrents stratégiques ou encore une simple gesticulation politique ou idéologique. C'est à ce prix que des réponses pourront y être apportées.

A. UN PHÉNOMÈNE À NUANCER MAIS À PRENDRE AU SÉRIEUX

Les critiques émises en Afrique contre la France et la politique qu'elle mène sur le continent ne sont évidemment pas nouvelles, mais elles se sont intensifiées ces dernières années, à la fois dans leur fréquence et leur virulence. Ces discours sont souvent accompagnés de manifestations, parfois violentes, contre des intérêts français (entreprises, institutions culturelles, ambassades), et occasionnellement de menaces contre les ressortissants français. Historiquement, ces critiques étaient majoritairement le fait des élites intellectuelles, mais elles ont pénétré les couches populaires, particulièrement en milieu urbain.

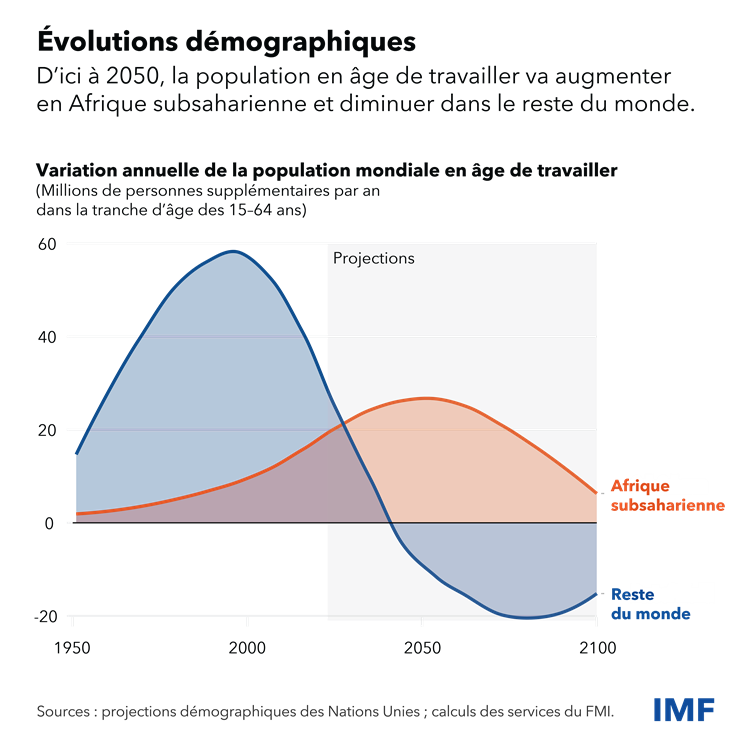

D'un point de vue très général, beaucoup d'interlocuteurs de la mission, qu'ils soient des diplomates, des chercheurs ou des chefs d'entreprise, ont souligné que l'Afrique avait changé beaucoup plus vite que la perception de l'Afrique par les dirigeants français. Outre les changements politiques, économiques, sociaux et technologiques causés par une mondialisation accélérée, le taux d'accroissement naturel a conduit à l'émergence d'une population majoritairement très jeune (l'âge médian de la population du continent est d'environ 20 ans). Or, de l'avis même de certains diplomates, la France a continué à parler essentiellement à des classes dirigeantes âgées qu'elle connaissait bien mais qui sont devenues, du seul fait de la dynamique démographique, très minoritaires. D'où une incompréhension croissante des aspirations de la majorité de la population.

Pour être plus précis, il convient de distinguer, selon Alain Antil et Thierry Vircoulon51(*), tous deux entendus dans le cadre de ce rapport, deux grands types de contestations à l'encontre de la France : d'une part, une critique motivée, qui repose sur une analyse des actions de la France perçues comme « néocoloniales », d'autre part, un discours plus virulent, souvent véhiculé sur les réseaux sociaux par les mouvements néo-panafricanistes, qui transforme ces critiques en « diatribes » généralisées.

Ainsi, toute analyse du sentiment anti-français, et toute réponse qui y sera apportée, doit prendre en compte ces deux aspects.

1. Les discours anti-français motivés

S'agissant du premier point, comme l'a souligné une spécialiste de l'Afrique de l'Ouest lors de son audition, l'un des points de crispation entre la France et ses partenaires provient de l'interprétation comme « sentiment anti-français » de critiques qui portent sur des faits précis, par exemple sur l'opération Barkhane. Selon elle, la notion même de « sentiment anti-français » est d'ailleurs, précisément, essentiellement française, ne se rencontrant nulle part dans les analyses effectuées en Afrique.

En ce qui concerne ce premier type de critiques motivées par des arguments, il y a ainsi, selon Alain Antil et Thierry Vircoulon, quatre grandes thématiques récurrentes :

-le franc CFA : malgré la réforme récente, le franc CFA (Communauté financière africaine), utilisé dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, est toujours considéré comme un vestige de la domination coloniale française. La parité fixe avec l'euro et le rôle du Trésor français dans sa gestion sont considérés comme des mécanismes qui maintiennent une dépendance structurelle des pays qui l'utilisent vis-à-vis de la France. Les réformes annoncées en 2019, dont le changement de nom en « Eco » pour les pays d'Afrique de l'Ouest, n'ont pas suffi à désarmer les critiques, une majorité jugeant que ces changements sont superficiels ou dictés par la France. Sur ce sujet, toutefois, il convient de relever que les dirigeants africains se sont gardés, depuis 2019, de se saisir des possibilités dont ils disposent pourtant pour aller plus loin dans cette réforme, étant sensibles à certains avantages du système (notamment la stabilité monétaire) ;

-l'interventionnisme militaire : l'une des critiques les plus fréquentes porte sur la présence militaire française. L'opération Barkhane était particulièrement visée. L'absence d'éradication de la menace djihadiste a en effet conduit à une montée du ressentiment populaire, notamment au Mali. La France a même été accusée d'avoir un agenda caché de collaboration avec les groupes terroristes, quand ce n'était pas au contraire le doute sur l'efficacité de l'armée française qui s'exprimait. Deux autres interventions ayant abouti à un changement de régime suscitent par ailleurs encore aujourd'hui des critiques sévères : celles ayant eu lieu en 2011 en Côte d'Ivoire et en Libye. Le renversement du régime libyen en particulier, par une coalition à laquelle participait l'armée française, eut un fort effet de déstabilisation jusqu'au Sahel, du fait des déplacements de combattants et d'armes en provenance de Libye, ce qui est encore reproché très fréquemment à la France aujourd'hui. Par ailleurs, les bases militaires françaises en Afrique sont souvent considérées comme des symboles de la persistance de l'influence coloniale (cf.ci-dessus) ;

-certains éléments des discours et de l'action françaises récents ont suscité le rejet d'une partie de l'opinion publique africaine, qui critique une forme de « néocolonialisme ». Par exemple, la méthode adoptée par Emmanuel Macron lors du Sommet de Pau fut largement mal perçue par ses partenaires : « Il nous convoque et il n'était pas question de discuter, c'était assez humiliant. » a ainsi indiqué un ministre sahélien au journal Le Monde. Pour Robert Dussey, ministre des affaires étrangères du Togo, cet épisode a illustré combien « Paris n'écoute pas assez les Africains ». Si, sur le fond, le sommet de Pau a permis de réagir face à l'ampleur de la crise sécuritaire au Sahel, avec quelque résultat, sur la forme, cette « convocation » a ainsi froissé les présidents du G5-Sahel ainsi que les opinions publiques des pays de la Région ;

- Enfin, paradoxalement, la mise en oeuvre de l'aide publique au développement est également très critiquée (cf. ci-dessous).

Outre ces quatre motifs évidents, un autre élément de la politique extérieure de la France est très critiquée : la politique des visas.

2. Une politique des visas toujours critiquée

La politique des visas constitue un autre irritant important de la relation entre la France et les pays africains. Il ne s'agit pas de remettre en cause le rôle des visas en matière de politique migratoire et de gestion des flux, mais plutôt de pointer une insuffisante intégration de cette politique avec celles, portées par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et par le ministère de la culture, qui doivent continuer à assurer le rayonnement de notre pays. En effet, les critères appliqués par le ministère de l'intérieur ont pu conduire au cours des années récentes à des décisions jugées aberrantes, comme des refus de visas pour des Parlementaires africains, des officiels, des personnalités engagées dans des coopérations à divers niveaux avec la France, des artistes reconnus, etc. Ces errements diminuent l'attractivité de notre pays pour les étudiants les plus brillants ou les personnalités de la société civile. En outre, cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de crise de la délivrance des visas qui pèse non seulement sur les demandeurs mais aussi sur les personnels consulaires.

Mandaté par le Gouvernement, Paul Hermelin, président de Capgemini, a élaboré un rapport sur ce sujet avec le soutien des inspections générales de l'administration et de celle des affaires étrangères. Dans sa restitution, il indique notamment que « Les délais considérables pour obtenir un rendez-vous, les motivations sommaires en cas de refus, l'extrême difficulté à obtenir des visas de circulation nous portent donc tort et souvent donnent matière à des campagnes violentes de dénigrement. » Le rapport Hermelin, publié en avril 2023, comporte de nombreuses préconisations pour améliorer cette situation.

Au sein du document de politique transversale (DPT) « Politique française de l'immigration et de l'intégration » pour 2025, il est notamment indiqué que « La montée en puissance des moyens de traitement est effective depuis le 1er septembre 2023 et se poursuit en 2024 grâce à la création de nouveaux ETPT et à la rationalisation de l'organisation des services de visas entamée en 2023, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du rapport Hermelin. Cette hausse des effectifs entraîne une diminution mécanique du nombre de dossiers traités par les agents. » Le DPT indique par ailleurs que : « la mise en oeuvre du rapport Hermelin se poursuit de manière satisfaisante, pour certaines recommandations, sous le double pilotage du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur ».

Enfin, la mise en oeuvre de la stratégie « Bienvenue en France », avec un objectif chiffré de 500 000 étudiants internationaux accueillis en France d'ici 2027, se poursuit, s'accompagnant progressivement de la définition de publics prioritaires pour notre attractivité, tant géographiquement que thématiquement, conformément aux recommandations du rapport Hermelin. Toutefois, les progrès restent lents et il est à craindre toutefois que les sévères coupes budgétaires intervenant à l'occasion du PLF 2025 ne remette en cause ces progrès.

3. Les discours politiquement instrumentalisés ou à forme de « diatribe »

Les discours dirigés contre la France ont souvent une fonction politique. Les gouvernements en place peuvent ainsi les utiliser pour souder la population autour d'eux, parfois en détournant l'attention des problèmes internes du pays. Accuser la France de complot ou de manipulation permet de désigner un bouc émissaire, surtout en période de crise, comme ce fut le cas dans les trois pays du Sahel central. Ainsi, au Tchad, en 2017, le président tchadien Idriss Déby, au pouvoir depuis 1990, avait déclaré devant des journalistes français surpris que le changement de la Constitution lui permettant de rester au pouvoir était en réalité une opération menée à son insu par les autorités françaises.

Les discours anti-français peuvent aussi constituer une ressource pour les oppositions politiques. Ils permettent en effet de critiquer les gouvernements en place en les accusant de collusion avec la France et de trahison des intérêts nationaux, ces oppositions pouvant ainsi se présenter comme portant la « voix du peuple » face à des élites complices de l'ancienne puissance coloniale.

Plus généralement, trois phénomènes contribuent à l'existence de ce deuxième type de discours anti-français, virulent et sans nuance :

-la montée en puissance des néo-panafricaniste, qui manient un discours nationaliste et anti-impérialiste. Certaines personnalités comme Kémi Séba, militant panafricaniste radical, sont particulièrement influentes dans la diffusion de ces idées ;

-le développement de campagnes sur les réseaux sociaux. Ces campagnes sont souvent orchestrées de manière professionnelle et permettent de diffuser des messages critiques à l'encontre de la France au sein des populations, en particulier auprès des jeunes ;

-au-delà des acteurs locaux, des puissances étrangères, au premier rang desquelles la Russie, ont également intérêt à alimenter ces discours pour affaiblir l'influence française, surtout lorsqu'elles établissent des partenariats militaires (éventuellement par le biais de Wagner) avec certains régimes, comme c'est le cas au Mali ou en République centrafricaine.

Au-delà de ces aspects faciles à identifier des discours anti-français, trois aspects appellent une analyse plus approfondie car ils suscitent un mélange complexe de critiques : l'aide publique au développement, la question de la démocratie et des « valeurs » et celle des échanges économiques et commerciaux.

* 51 Ils ont notamment publié sur cette question, avec François Giovalucchi, le rapport « Thématiques, acteurs et fonctions du discours anti-français en Afrique francophone » ( juin 2023, IFRI)