II. AUQUEL LE PRINCE HÉRITIER A DONNÉ DE NOUVELLES AMBITIONS

A. LA RUPTURE MBS

À la mort du roi Abdallah, le 23 janvier 2015, à l'âge de 90 ans, l'Arabie saoudite apparaît aux yeux du monde comme une gérontocratie, un système fossilisé et à bout de souffle, en déprise avec l'évolution du monde. Les fils du fondateur du royaume Abdelaziz ibn Saoud continuent à se succéder, à un âge de plus en plus avancé : le roi Salmane, qui monte sur le trône, est âgé de 79 ans ; son frère cadet Muqrin, qui devient le prince héritier, en a 69.

Pourtant, en quelques années, Salmane écarte des figures importantes du règne précédent, comme Bandar ibn Sultan, incite Muqrin à renoncer à la succession, et brise la règle de succession adelphique devenue un facteur de blocage : le prince héritier devient son neveu Mohammed ben Nayef, le puissant ministre de l'intérieur. Mais surtout, il organise l'ascension de son propre fils Mohammed ben Salmane, bientôt connu sous le nom de MBS, alors âgé de 29 ans.

1. Un prince héritier jeune, qui a profondément modifié la structure du pouvoir au sein du royaume...

a) Un profil relativement atypique au sein de la famille royale, et une ascension fulgurante

À l'arrivée de son père sur le trône, MBS n'est qu'un des plusieurs centaines de princes du sang qui composent la famille royale. MBS est réputé, d'après les témoignages recueillis dans un récent ouvrage de Christian Chesnot et Georges Malbrunot16(*), très intelligent, travailleur acharné, mais aussi solitaire, méfiant, voire paranoïaque, et impitoyable. Selon ces derniers, s'il a grandi, comme toute la famille royale, dans le luxe - il a effectué de nombreux séjours avec sa mère dans les palaces parisiens et sur la Côte d'Azur - il n'a pas partagé le mode de vie tapageur et les excès de nombre de ses cousins.

Autre point qui le sépare de beaucoup de membres de la famille royale, diplômés d'universités étrangères - surtout anglaises et américaines - il a fait toutes ses études en Arabie saoudite, obtenant un diplôme de droit de l'université du Roi-Saoud.

Il fait ses premiers pas en tant que conseiller de son père, gouverneur de Riyad puis, à partir de 2011, ministre de la Défense. Cette position lui donne notamment une très bonne connaissance des réseaux de pouvoir au sein du royaume, ainsi qu'une forte proximité avec son père. Une fois celui-ci arrivé sur le trône, son ascension est fulgurante : immédiatement nommé ministre de la Défense, il est bientôt vice-premier ministre, puis prince héritier à la place de Mohammed ben Nayef, après avoir manoeuvré pour l'écarter.

Pourquoi une ascension aussi rapide ? Salmane est arrivé sur le trône à 79 ans et déjà fragilisé par l'âge. Il est, de plus, l'avant-dernier d'une ligne de succession horizontale, de frère en frère, sans que rien ne soit prévu pour la génération suivante : selon l'universitaire Stéphane Lacroix, spécialiste de l'Arabie saoudite, MBS s'est en quelque sorte engouffré dans cet interstice, remplaçant la gestion collégiale traditionnelle, devenue de plus en plus difficile avec l'augmentation du nombre de princes du sang, par un pouvoir personnel et autocratique.

Louis Blin met, de son côté, l'accent sur la capacité d'anticipation du roi Salmane : conscient de son âge et du blocage social, politique, religieux et dynastique dans lequel se trouvait l'Arabie, il a accéléré l'émergence de son fils, en lui donnant toute la légitimité nécessaire pour mener les réformes qui pérenniseraient le régime.

b) Le Ritz-Carlton : une purge et un coup de force

Le 4 novembre 2017, alors que MBS est déjà prince héritier et détient tous les leviers du pouvoir, plusieurs centaines de princes et de grandes fortunes du royaume sont convoqués à l'hôtel Ritz-Carlton de Riyad sous le prétexte d'une réunion avec le roi Salman. En réalité, ils y sont séquestrés dès leur arrivée et accusés, derrière portes closes, de divers crimes financiers et de corruption. Ils doivent accepter, pour obtenir leur libération, de restituer les sommes détournées et nombre d'entre eux doivent renoncer à leurs fonctions ; certains sont condamnés à des peines de prison. Le plus éminent d'entre eux est sans doute Walid bin Talal, l'un des hommes les plus riches du monde, qui n'est libéré que le 27 janvier 2018, après un accord financier avec le procureur général. Beaucoup de détenus auraient subi des interrogatoires musclés, toujours selon Chesnot et Malbrunot. Au total, grâce à ces séquestrations, plusieurs dizaines de milliards d'euros - 63, selon MBS lui-même - vont dans les caisses de l'État.

Outre son bilan financier spectaculaire, cette opération brutale a eu plusieurs conséquences. Elle a d'abord pétrifié les branches de la famille qui auraient été tentées de contester son pouvoir : en ce sens c'est un véritable coup de force, destiné à asseoir la domination de MBS sur l'ensemble du système de pouvoir saoudien. C'est une étape cruciale vers l'extrême personnalisation du pouvoir. La manière dont certaines des victimes de la purge ont réaffirmé leur loyauté absolue à MBS semble confirmer la terreur qu'il inspire désormais17(*).

Mais l'opération revêt également l'aspect d'une purge au sens médical du mot : l'assainissement d'un système corrompu, victime du parasitisme économique de ses élites. En ce cans, il faudrait prendre au sérieux l'intention affichée par MBS. C'est l'interprétation de Louis Blin, qui qualifie l'opération « d'extorsion en retour » sur le modèle des nationalisations post-coloniales : « Ce traitement de choc signifie avant tout la fin de l'impunité de princes toujours plus nombreux et plus rapaces, qui ont mis le pays à sac tout en jetant le discrédit sur le pouvoir », écrit-il18(*).

L'épisode du Ritz-Carlton lui a également permis de placer aux postes de responsabilité de plus jeunes princes qui lui devront tout. Selon Christian Chesnot et Georges Malbrunot, citant une consultante employée par le palais, il a créé « une petite armée au coeur du système, forte d'une quarantaine de jeunes qui dédient leur vie à MBS »19(*) ; ceux-ci forment ainsi une « sorte de shadow cabinet constitué de conseillers parallèles, aux côtés des ministères et de l'administration publique ». Il a ainsi mis en place un style de pouvoir personnalisé à l'extrême, où toutes les décisions importantes lui reviennent. Outre son titre de prince héritier, il exerce ainsi les fonctions de Premier ministre depuis 2022, alors que ses frères Khaled et Abdulaziz détiennent respectivement les portefeuilles de la défense et de l'énergie.

Cela se traduit par deux conséquences :

- la vision du prince s'impose à l'Arabie saoudite : la courroie de transmission ayant été raccourcie ;

- en revanche, la lecture du régime est plus compliquée, car les conseillers n'apparaissent pas toujours dans les organigrammes20(*).

2. ... et engagé son pays dans une modernisation accélérée

À peine arrivé au pouvoir, c'est en tant que président du Conseil des affaires économiques et du développement que MBS présente son projet « Vision 2030 » le 25 avril 2016. Ce projet, qui couvre l'ensemble des aspects de l'économie saoudienne, vise rien moins que de sortir l'Arabie saoudite de la dépendance au pétrole en investissant massivement dans les énergies renouvelables d'une part, en diversifiant l'économie saoudienne de l'autre afin de trouver de nouveaux facteurs de croissance.

a) À l'origine de Vision 2030 : une crise temporaire engendrée par la baisse des cours du pétrole

Lorsque Salmane arrive sur le trône, en janvier 2015, la chute des prix mondiaux du pétrole a provoqué une crise économique en Arabie saoudite. Or « quand l'économie fonctionne bien, il est rare qu'un pays trouve la volonté politique pour réformer. Une telle occasion ne se présente en général qu'en cas de changement de dirigeants ou face à une crise. L'effervescence engendrée par l'accession du roi Salmane au trône et la gravité de la crise économique engendrée par l'effondrement des prix du pétrole l'année précédente ont offert aux deux hommes le soutien nécessaire pour opérer des changements décisifs »21(*).

Un rapport commandé à McKinsey et présenté en décembre 2015 préconise donc un changement de fond, une transformation en profondeur de l'économie saoudienne, pour éviter que celle-ci ne s'enfonce dans le marasme. Le plan Vision 2030 est présenté quatre mois plus tard et semble largement inspiré de ses recommandations, même si le cabinet a démenti toute participation à son élaboration22(*). Il se décline en trois thèmes : « A vibrant society » (une société dynamique), « A thriving economy » (une économie florissante), « An ambitious nation » (une nation ambitieuse). À chacun de ces thèmes sont associés des indicateurs de performance (key performance indicators). Il existe également une douzaine de « Vision realisation programs », de vastes programmes de réforme dans les domaines de la finance, du logement, etc. Des rapports d'étape sont publiés chaque année, donnant pour ainsi dire les temps de passage à l'aune des objectifs fixés pour chaque indicateur à l'horizon 2030.

b) Un projet de transformation et de rupture

Vision 2030 marque donc une rupture dans la trajectoire saoudienne, sur le fond mais aussi sur la forme : en présentant cette série d'indicateurs, le programme adopte tous les codes de la bonne gestion managériale à l'anglo-saxonne et érige l'accountability et la transparence en valeurs suprêmes.

Il suppose donc une véritable transformation de la société, c'est-à-dire une sortie de la stagnation induite par la manne pétrolière d'une part, par le wahhabisme d'autre part.

Ce volontarisme réformiste participe ainsi de plusieurs constats :

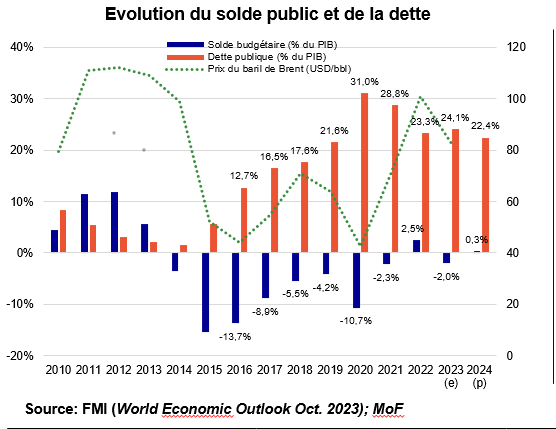

· à court terme, les fluctuations du cours du pétrole ont des effets trop importants sur l'économie saoudienne :

Source : DG Trésor

· l'Arabie saoudite avait besoin d'un aggiornamento pour s'ajuster aux évolutions de son environnement régional (danger de plus en plus pressant de l'Iran, dominance militaire et technologique d'Israël, menace yéménite) ;

· le carcan wahhabite étouffait de plus en plus une jeunesse qui, voyageant beaucoup à l'étranger, avait une conscience douloureuse du retard du pays et réclamait davantage de libertés, ne se reconnaissant plus dans ceux qui la dirigeaient ;

· le wahhabisme avait aussi produit une stagnation économique : l'Arabie saoudite « est le seul pays où la religion d'État a légitimité un comportement antiéconomique en accordant la priorité aux activités religieuses sur le travail et en érigeant de multiples interdictions qui ont entravé le développement », écrit Louis Blin23(*).

Le chah d'Iran : modèle ou repoussoir ?

En lançant son projet « Vision 2030 », MBS s'inscrit dans une longue lignée d'autocrates modernisateurs au Moyen-Orient. De manière schématique, leur ambition a consisté à transformer des économies pré-industrielles reposant essentiellement sur le commerce, aux structures souvent tribales, en des économies modernes dotées d'une véritable industrie. Tout au long du XXe siècle, des dirigeants comme Atatürk en Turquie, Saddam Hussein en Irak et Reza Chah, à qui a succédé son fils Mohammad-Reza Chah, en Iran ont incarné cette ambition. Ils avaient en commun de détenir l'essentiel des leviers du pouvoir, ce qui leur a permis d'imposer une vision de long terme.

Le projet modernisateur du chah d'Iran mérite une attention particulière, en ce qu'il présente des points communs avec celui de MBS - même si la comparaison peut surprendre au premier abord, tant les deux pays sont différents.

En effet, Mohammad-Reza Chah, s'est lancé, dès lors qu'il a détenu la réalité du pouvoir - après le renversement du Premier ministre Mossadegh en 1953 - dans un vaste programme de modernisation dont le volet le plus important est la « Révolution blanche » : une réforme agraire visant à créer une classe de propriétaires fonciers, associée à un programme massif d'éducation dans les campagnes, ainsi que la constitution d'une « armée de la santé » intervenant dans les zones rurales.

Comme MBS après lui, le Chah avait compris que la modernisation économique n'était pas possible sans une évolution des structures sociales. C'est pourquoi sa réforme agraire s'attaquait avant tout à la grande propriété foncière dont le clergé chiite était l'un des principaux représentants : l'objet secondaire de la réforme était donc la réduction du pouvoir du clergé, à la fois financier et spirituel. On peut trouver ici un parallèle direct avec l'action de MBS envers le clergé wahhabite : dans les deux cas, les religieux étaient perçus comme un obstacle au progrès.

En parallèle, le chah a également entrepris une politique mémorielle de glorification du passé royal et pré-islamique de l'Iran, qui a culminé en 1971 avec la fastueuse célébration des 2 500 ans de la fondation de l'empire Perse. Là encore se manifeste, comme chez MBS, une volonté de dépasser (mais sans l'effacer) la référence islamique pour ancrer l'identité nationale dans le temps long.

Dans le cas du chah, le bilan de ces réformes très ambitieuses est assez contrasté : si des progrès décisifs ont été réalisés en matière d'alphabétisation et d'éducation, en particulier des femmes, la réforme a échoué à créer une classe de petits propriétaires terriens. De plus, le chah a sous-estimé la capacité de mobilisation du clergé, qui a fini par l'emporter en 1979. Enfin et surtout, le chah n'a pas su ou voulu libérer son pays de la dépendance au pétrole, qui a empêché la création d'une économie diversifiée et performante.

L'expérience du chah, et sa chute finale, sont ainsi porteurs de plusieurs enseignements :

- le pétrole est, en quelque sorte, une malédiction parce qu'en offrant à l'État une ressource facilement disponible venue de clients extérieurs, il empêche le développement d'une économie diversifiée : cette leçon a été retenue par les États du Golfe et en particulier par MBS, puisque Vision 2030 a précisément pour but de libérer l'Arabie saoudite de la dépendance au pétrole ;

- l'ampleur des projets du chah, et notamment les grandioses célébration de Persépolis, ont fini par se retourner contre lui en nourrissant les accusations de mégalomanie et en apparaissant « hors-sol » vis-à-vis des préoccupations de la population.

* 16 MBS Confidentiel : Enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient, Michel Lafon, 2024.

* 17 C'est le cas de Walid ben Talal, dans une longue interview donnée à Bloomberg en mars 2018.

* 18 Louis Blin, op. cit, p. 100.

* 19 Chesnot et Malbrunot, op. cit., p. 164.

* 20 Audition du bureau du Moyen-Orient, Turquie, CEI et Balkans de la direction générale du trésor, le 29 mai 2024.

* 21 Traduit de Stephen Grant, Katherine Wolff, “ The Origins of Vision 2030”, in “Assessing Saudi Vision 2030: a 2020 Review”, Atlantic Council, pp. 12-14.

* 22 Stephen Grant, Katherine Wolff, art. cit.

* 23 Op.cit., p. 87.