- SYNTHÈSE

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- AVANT-PROPOS

- I- I. MALGRÉ DES EFFORTS, L'ANCT RESTE

DIFFICILEMENT ACCESSIBLE AUX ÉLUS DES PETITES COMMUNES

- A. UNE VOLONTÉ DE L'AGENCE D'ÊTRE PLUS

PROCHE DU TERRAIN ET D'ALLER AU CONTACT DES ÉLUS LOCAUX

- B. UNE CIRCULAIRE POUR REMOBILISER LES

PRÉFETS EN TANT QUE DÉLÉGUÉS TERRITORIAUX

- C. SYNTHÈSE DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU

RAPPORT DU SÉNAT

- A. UNE VOLONTÉ DE L'AGENCE D'ÊTRE PLUS

PROCHE DU TERRAIN ET D'ALLER AU CONTACT DES ÉLUS LOCAUX

- II. L'AGENCE A AMÉLIORÉ SON OFFRE

D'INGÉNIERIE MAIS CONTRIBUE TRÈS PEU À RENFORCER LES

ACTEURS DE L'INGÉNIERIE LOCALE

- A. L'AGENCE A RENFORCÉ SON OFFRE

D'INGÉNIERIE AFIN QU'IL N'Y AIT PAS DE PROJET ORPHELIN

- 1. La recherche d'une meilleure cohérence

dans l'action publique

- a) La recherche d'une meilleure coordination entre

opérateurs de l'État

- b) Le pouvoir de proposition et d'adaptation des

préfets dans la mise en oeuvre des programmes nationaux

- c) La deuxième génération des

CRTE conforte leur dimension multithématique

- d) L'articulation de l'action de l'Agence avec le

niveau régional encore délicate

- a) La recherche d'une meilleure coordination entre

opérateurs de l'État

- 2. Des moyens confortés et

préservés des coupes budgétaires avant

la dissolution de l'Assemblée nationale

- a) Un doublement des crédits

d'ingénierie en 2024 qui offre des droits de tirage plus

élevés sur le marché, assorti d'une déconcentration

partielle de ces crédits

- b) Le financement et cofinancement de postes

d'ingénierie

- c) Avant la dissolution de l'Assemblée

nationale, des moyens préservés des coupes budgétaires

- a) Un doublement des crédits

d'ingénierie en 2024 qui offre des droits de tirage plus

élevés sur le marché, assorti d'une déconcentration

partielle de ces crédits

- 3. Un appel à animer les acteurs de

l'ingénierie locale

- 1. La recherche d'une meilleure cohérence

dans l'action publique

- B. L'AGENCE CONTRIBUE TRÈS PEU À

RENFORCER LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE LOCALE

- C. SYNTHÈSE DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU

RAPPORT DU SÉNAT

- A. L'AGENCE A RENFORCÉ SON OFFRE

D'INGÉNIERIE AFIN QU'IL N'Y AIT PAS DE PROJET ORPHELIN

- I- I. MALGRÉ DES EFFORTS, L'ANCT RESTE

DIFFICILEMENT ACCESSIBLE AUX ÉLUS DES PETITES COMMUNES

- EXAMEN EN DÉLÉGATION

- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

REÇUES

- ANNEXE 1 : RAPPEL DES 14 RECOMMANDATIONS DU

RAPPORT

POUR LESQUELLES UN SUIVI EST RÉALISÉ

- ANNEXE 2 : FEUILLES DE ROUTE DE

L'ANCT

- ANNEXE 3 : DISPOSITIFS D'ÉVALUATION

DES PROGRAMMES DE L'ANCT

N° 126

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 novembre 2024

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation (1) relatif au suivi du rapport du Sénat de 2023 sur l'ANCT,

Par Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ et Céline BRULIN,

Sénatrices

(1) Cette délégation est composée de : M. Bernard Delcros, président ; M. Rémy Pointereau, premier vice-président ; M. Fabien Genet, Mme Pascale Gruny, M. Cédric Vial, Mme Corinne Féret, MM. Éric Kerrouche, Didier Rambaud, Pierre Jean Rochette, Gérard Lahellec, Grégory Blanc, Mme Guylène Pantel, vice-présidents ; MM. Laurent Burgoa, Jean Pierre Vogel, Hervé Gillé, Mme Sonia de La Provôté, secrétaires ; M. Jean-Claude Anglars, Mmes Nadine Bellurot, Catherine Belrhiti, MM. François Bonhomme, Max Brisson, Mme Céline Brulin, MM. Bernard Buis, Cédric Chevalier, Thierry Cozic, Mme Catherine Di Folco, MM. Jérôme Durain, Daniel Gueret, Joshua Hochart, Patrice Joly, Mmes Muriel Jourda, Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-Jacques Lozach, Pascal Martin, Jean-Marie Mizzon, Franck Montaugé, Mme Sylviane Noël, M. Olivier Paccaud, Mme Anne-Sophie Patru, MM. Hervé Reynaud, Jean-Yves Roux, Mmes Patricia Schillinger, Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Lucien Stanzione, Jean-Marie Vanlerenberghe.

SYNTHÈSE

ANCT : 18 mois après le rapport du

Sénat, poursuite d'un dialogue exigeant

Le 2 février 2023, la délégation aux collectivités territoriales adoptait à l'unanimité le rapport « ANCT : se mettre au diapason des élus locaux ! »1 de Charles GUENÉ, ancien Sénateur de la Haute-Marne (Les Républicains) et Céline BRULIN. Ce rapport dressait un premier bilan de l'action de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) du point de vue des élus locaux, trois ans après sa mise en place. Le rapport avançait 14 recommandations pour renforcer la proximité de l'Agence avec les élus locaux et améliorer l'efficacité de son action.

Environ un an et demi plus tard, la délégation a souhaité faire le point sur la mise en oeuvre des recommandations formulées dans le rapport de février 2023.

Rapport d'information N°126 de Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ, Sénatrice du Calvados (Union Centriste) et Céline BRULIN, Sénatrice de Seine-Maritime (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky) fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation et adopté à l'unanimité le 7 novembre 2024.

I. L'ANCT RESTE DIFFICILEMENT ACCESSIBLE, NOTAMMENT AUX ÉLUS DES PETITES COMMUNES, MALGRÉ DES EFFORTS POUR RÉDUIRE SON DÉFICIT DE NOTORIÉTÉ

Le rapport de 2023 avait mis en évidence que, si l'Agence était bien identifiée et appréciée par ses bénéficiaires, elle restait inconnue pour la plupart des élus locaux.

Ce déficit de notoriété,

confirmé par les auditions et déplacements

effectués, ainsi que par les associations d'élus entendues, ne

permettait pas à l'Agence d'être

identifiée par les interlocuteurs concernés. Son

image semblait floue et générait une impression

d'éloignement du

terrain. Ces éléments contribuaient

à rendre plus difficile la compréhension, par des élus

locaux, de son fonctionnement et de son offre de services.

Le rapport avait également pointé l'investissement à géométrie variable des préfets, pourtant délégués territoriaux de l'Agence. Certains acteurs locaux interrogés avaient regretté un réel déficit d'incarnation de l'ANCT par certains préfets et/ou certains services déconcentrés.

Dix-huit mois plus tard, si des progrès ont été constatés en matière de rapprochement de l'Agence avec les élus locaux (A) ainsi que de remobilisation des préfets (B), l'offre de l'Agence bénéficie toujours à un nombre réduit de collectivités et peine à atteindre les élus des communes de petite taille (C).

A) UNE VOLONTÉ DE L'AGENCE D'ÊTRE PLUS PROCHE DU TERRAIN ET D'ALLER AU CONTACT DES ÉLUS LOCAUX

« Depuis

un an, nous avons multiplié les leviers pour favoriser la

proximité » déclarait

Stanislas BOURRON lors

de son audition au Sénat1(*) le 30 avril 2024.

L'Agence a adopté en conseil d'administration, le 29 juin 2023, sa nouvelle feuille de route. Tant sur sa forme que sur ses objectifs stratégiques, cette feuille de route fait écho aux recommandations du rapport de 2023.

Conformément aux souhaits exprimés par la Délégation, l'Agence a également pris plusieurs initiatives pour se rapprocher des élus locaux : organisation de « l'ANCTour » au Palais des Congrès de Paris (2023) et en Occitanie (2024), plus de 60 déplacements du président ou du directeur général réalisés dans les territoires avant l'été 2024, une présence systématique aux congrès des associations nationales d'élus et à certains congrès départementaux ainsi que l'organisation de nombreux forums locaux d'ingénierie (74 à ce jour).

Le rapport de 2023 préconisait à l'Agence

de « privilégier une communication plus simple et

déconcentrée, reposant sur le retour d'expérience des

élus locaux et de leurs associations d'élus ».

L'Agence a déclaré lors de son audition au Sénat2(*) avoir « opéré une refonte

complète de ses outils de communication, afin de rendre l'offre de

l'Agence

plus simple et plus synthétique ».

Elle a diffusé un kit de communication aux

préfets, suivi d'un webinaire de

présentation de l'Agence et de rappel de ses missions et

dispositifs. Elle diffuse régulièrement, depuis janvier 2024,

une « newsletter

ANCTerritorial » à tous les

délégués territoriaux et leurs adjoints afin de faciliter

la circulation des informations. L'ANCT est également engagée

à faire évoluer, d'ici début 2025,

son site Internet en un portail de services centré sur les

besoins des utilisateurs. À la suite des échanges avec

les rapporteures, l'Agence a pris l'engagement de préparer une

courte brochure pour des élus qui n'auraient aucune

connaissance de l'ANCT. Elle sera disponible pour le Congrès des maires

de novembre 2024.

B) UNE CIRCULAIRE POUR REMOBILISER LES PRÉFETS EN TANT QUE

DÉLÉGUÉS TERRITORIAUX

La Délégation avait mis en évidence le déficit de communication de l'Agence auprès de ses délégués territoriaux (préfets) et recommandait qu'une instruction actualisée leur soit adressée par voie de circulaire.

Conformément à cette recommandation, une circulaire interministérielle, signée par le ministre de la Transition écologique et la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, a été adressée aux préfets le 28 décembre 2023.

Cette instruction remobilise les préfets sur quatre objectifs précis :

- mettre en place, dans chaque département, un outil d'animation de l'ingénierie locale existante (un comité local de cohésion territoriale (CLCT) ou une autre formule) ;

- finaliser la cartographie de l'ingénierie départementale d'ici au 1er mars 2024 ;

- mettre en place un guichet local de

l'ingénierie, point d'entrée unique

des demandes, avec une

adresse mail du type

ingenierie@departementale.gouv.fr ;

- organiser chaque année un forum local de l'ingénierie.

Afin d'accompagner cette montée en puissance, et toujours conformément à une recommandation du rapport de 2023, l'Agence a doublé le nombre de chargés de mission territoriaux (Cmt). Ces agents sont le point d'entrée de l'ANCT et font interface avec les délégués territoriaux et leurs adjoints.

Les rapporteures se félicitent de la mise en place de cette instruction aux préfets. Cependant, elles restent attentives au rythme de sa mise en oeuvre. L'inventaire de l'ingénierie est un exercice prioritaire qui était l'une des missions premières de l'Agence à sa création. Il n'est pas normal que cette tâche ne soit pas encore achevée dans tous les départements.

De même, plusieurs Sénateurs constatent que, même s'ils restent une minorité, certains préfets ne se sont toujours pas approprié leur rôle de délégué territorial, n'ont pas communiqué d'information particulière sur l'Agence voire n'ont pas réellement mis en place d'instance de dialogue avec l'ingénierie locale.

Les rapporteures recommandent que, de manière relativement régulière, des instructions actualisées puissent rappeler aux délégués territoriaux ce qui est attendu d'eux ainsi que le bilan global de ce qui a été réalisé.

C) L'OFFRE DE L'AGENCE BÉNÉFICIE À UN NOMBRE

RÉDUIT DE

COLLECTIVITÉS

ET

PEINE À ATTEINDRE LES ÉLUS DES COMMUNES DE PETITE TAILLE

Les collectivités bénéficiant des programmes de l'ANCT sont globalement satisfaites ou très satisfaites.

Cependant, les dispositifs de l'Agence se

concentrent sur un nombre réduit de collectivités.

À

titre d'exemple, le programme Action coeur de ville (ACV)

concerne 244 villes moyennes, le programme Petites villes de demain

(PVD) concerne 1 644 territoires regroupant des communes

de moins de

20 000 habitants, et 2 458 communes sont labélisées

villages d'avenir (VA). Il en

est de même avec les

prestations d'ingénierie sur mesure.

« Depuis 2020, 1 700 collectivités ont

été accompagnées, dont plus de 54% sont des villes de

moins de 3 500 habitants »3(*). L'ensemble de ces chiffres, ramené aux

34 935 communes et 1 254 établissements publics de

coopération intercommunale (EPCI) recensés par la direction

générale des collectivités locales (DGCL), souligne que

le nombre de collectivités soutenues reste modeste,

en rapport avec le budget de l'Agence qui représente environ 200

millions d'euros.

En adoptant une analyse plus fine, il convient de

constater que les grandes villes et

villes moyennes sont plutôt bien couvertes par les

programmes de l'Agence

alors que, pour les communes rurales, l'écart

est manifeste : seulement

2 500 villages d'avenir pour

30 000 communes rurales au sens de l'Insee4(*).

L'offre de l'Agence peine à atteindre les élus des communes de petite taille. À ce sujet, les rapporteures rappellent le rôle essentiel de relai des associations locales de maires et le rôle de relai que peuvent avoir les parlementaires.

Les rapporteures soulignent cette limite de l'action de l'État : la politique d'aménagement du territoire se fait par « saupoudrage » et par « petites touches impressionnistes ». Le rapport avance quelques pistes pour passer de réussites localisées sur quelques territoires à une politique d'aménagement du territoire plus globale : le parrainage de collectivités avancées, l'extension des ressources au sein du site solutions d'élus, une meilleure capitalisation des projets via l'observatoire des territoires de l'ANCT, etc.

Les rapporteures plaident pour une pause dans le développement des missions de l'Agence pour lui laisser le temps de s'adapter et de conforter ses missions actuelles. Elles souscrivent à l'avis formulé par Bernard DELCROS, président de la délégation aux collectivités territoriales et Sénateur du Cantal dans le rapport intitulé « L'ANCT, une agence à consolider au service des territoires » déposé le 14 février 2024, qui insistait sur la nécessité de renforcer la transversalité de l'Agence en facilitant son action interministérielle. C'est l'un des leviers qui permettrait de mener une politique d'aménagement du territoire dans une visée globale, cohérente et transversale, bien au-delà des seules compétences de l'ANCT.

II. L'AGENCE A AMÉLIORÉ SON OFFRE D'INGÉNIERIE MAIS CONTRIBUE TRÈS PEU À RENFORCER LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE LOCALE

Le rapport de 2023 avait mis en évidence qu'en

matière d'ingénierie,

les interventions de l'Agence

suscitaient critiques et questionnements.

Il avait souligné le caractère parfois confus des interventions des différentes agences de l'État en matière d'ingénierie (doublon voire concurrence). La mise en place des Contrats de Relance et de Transition Écologique (CRTE) avait également été considérée par les élus locaux comme une occasion manquée de simplification et de renouvellement des financements. Le rapport avait souligné leur base étriquée.

L'intervention de l'Agence en matière d'ingénierie était parfois accusée de générer des effets contreproductifs lorsqu'elle se déroule en décalage avec les équilibres locaux ou en substitution de leurs acteurs. L'annonce de prestations d'ingénierie gratuites a, par exemple, entrainé une forte confusion chez les élus locaux et une forme de pénalisation des écosystèmes organisés. Le recours à une majorité de bureaux de consultants privés est parfois adapté mais il ne contribue pas à renforcer l'écosystème local.

Dix-huit mois plus tard, si l'évolution des CRTE

va dans le sens préconisé par la Délégation (A), la

mise en cohérence de l'action des opérateurs de l'État

reste perfectible (B). Les rapporteures souhaitent souligner deux points de

vigilance très forts : la pérennisation des crédits

de l'Agence face au contexte budgétaire contraint (C) et la

déclinaison pratique du guichet unique local

d'ingénierie (D).

A) LA RECHERCHE D'UNE MEILLEURE COHÉRENCE DANS L'ACTION DES OPÉRATEURS PUBLICS RESTE PARTIELLE

Depuis le rapport de 2023, l'ANCT a avancé sur plusieurs points. En 2023, l'Agence a entièrement renouvelé ses conventions quadriennales avec ses partenaires5(*) avec des engagements réciproques plus clairs. Les partenaires de l'Agence ont tous accepté de passer par le guichet départemental tenu par les préfets.

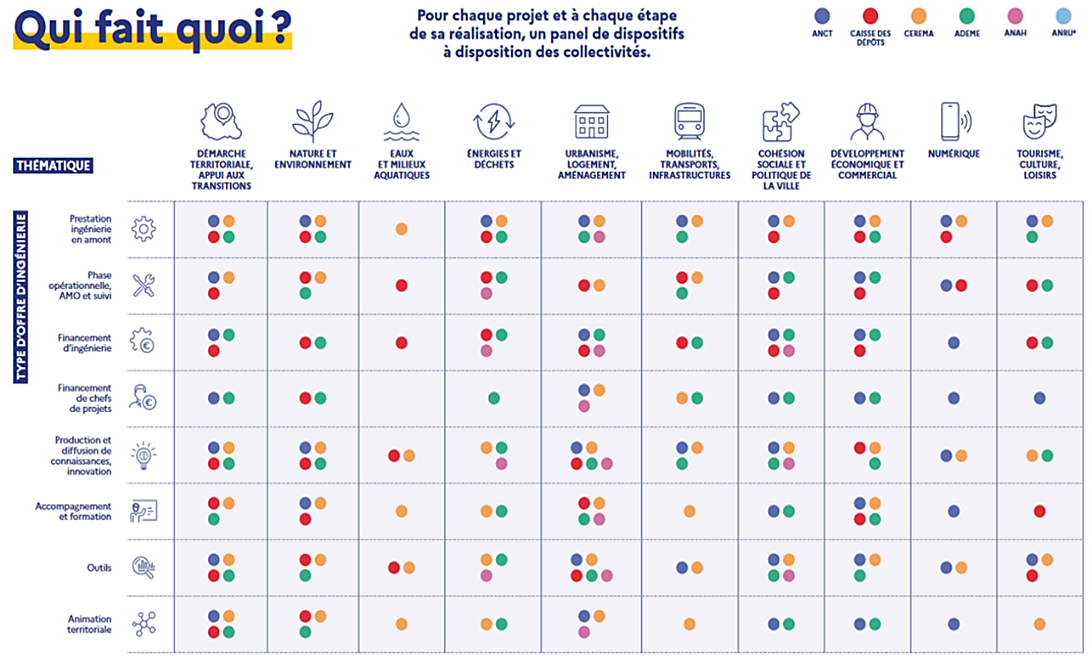

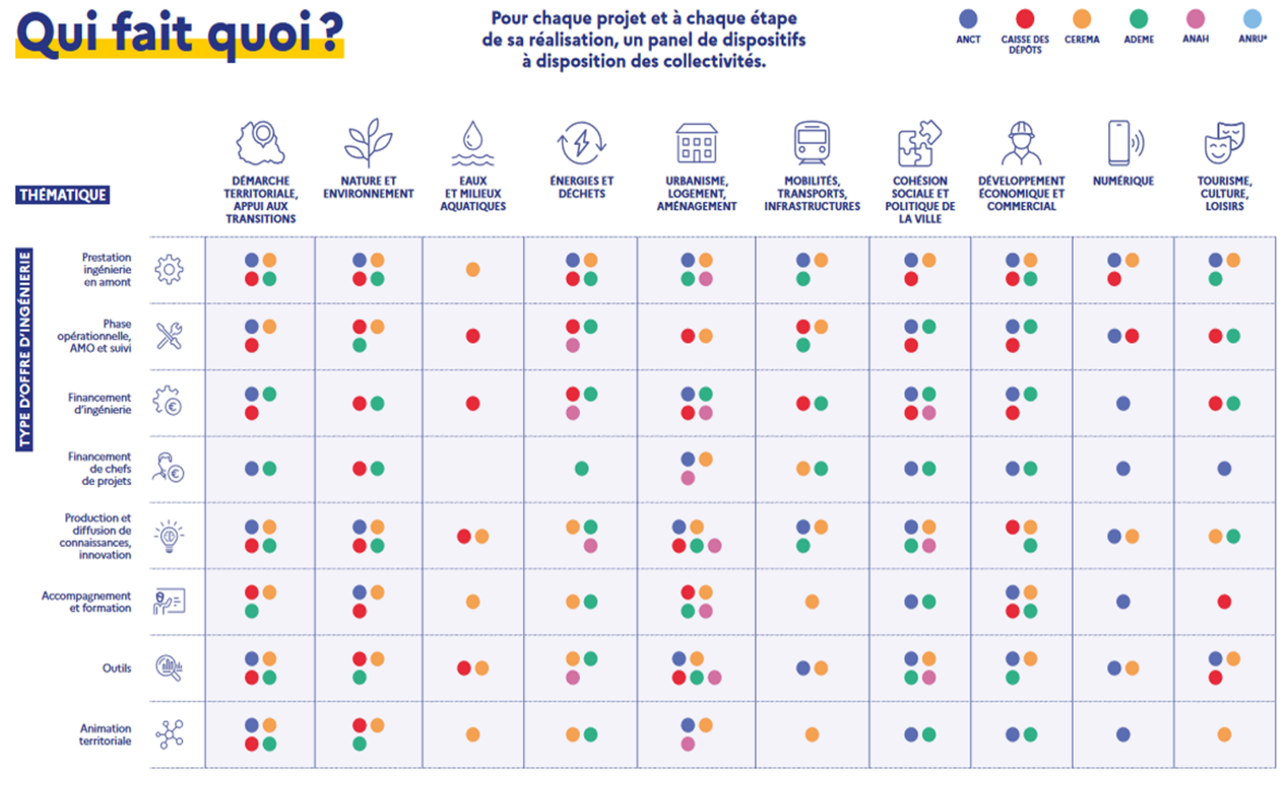

L'Agence a également produit un « qui fait quoi ? », sur l'ingénierie des six grands opérateurs de l'État à travers une brochure. Celle-ci présente des limites en termes de lisibilité mais elle est complétée par un tableau plus exhaustif permettant aux services de l'État d'orienter les demandes.

La lecture de ce « qui fait

quoi ? » illustre tout de même la dispersion

des compétences entre les opérateurs d'État. Sur

les 80 cases du « qui fait quoi ? », 65 cases

renseignent qu'un, deux, trois, quatre et jusqu'à cinq opérateurs

sont compétents sur un même sujet. Il est possible d'y lire un

signe inquiétant de dispersion de compétences, voire de doublons

et peut être même de concurrence.

B) LA DEUXIÈME GÉNÉRATION

DES CRTE CONFORTE LEUR DIMENSION MULTITHÉMATIQUE

Le rapport de 2023 recommandait de conforter les CRTE comme cadre de référence du dialogue avec l'État, ce qui impliquait de les ouvrir à tous les thèmes.

Cette recommandation a été suivie d'effets puisqu'en complément de la circulaire du 29 septembre 2023 relative à la mise en oeuvre de la territorialisation de la planification écologique, une nouvelle instruction pour la relance des CRTE a été signée le 30 avril 20246(*) par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité. Cette circulaire confirme la dimension transversale des CRTE en intégrant les thèmes de la cohésion sociale.

C) LES MOYENS DE L'AGENCE PRÉSERVÉS DES COUPES BUDGÉTAIRES AVANT LA DISSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les crédits d'ingénierie de l'ANCT ont été doublés par la loi de finances pour 2024, de sorte que l'Agence bénéficie désormais d'une enveloppe d'environ 40 millions d'euros pour tous ses dispositifs d'ingénierie.

Avant la dissolution, l'Agence affirmait n'avoir subi aucune annulation de crédits.

Les rapporteures seront attentives à la

loi de règlement du budget 2024 et surtout aux

futures mesures d'économie au programme de la loi de finances

pour 2025. Elles déplorent déjà la diminution

annoncée du « Fonds Vert » qui

permet de financer l'ingénierie.

D) L'AGENCE CONTRIBUE TRÈS PEU À RENFORCER LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE LOCALE

Si le soutien à la structuration de l'ingénierie locale était moins coûteux, plus pérenne et plus apprécié que le recours à des consultants privés, les montages permettant le soutien direct à des structures locales sont encore trop rares. Les rapporteures estiment toujours souhaitable de partager et de diffuser ce type de solutions.

Le rapport de 2023 mettait en évidence

qu'accéder au marché d'ingénierie nationale de l'ANCT

reste difficile pour les petites structures, sauf à se

constituer en groupements. Sur le marché d'ingénierie de l'ANCT

(période 2020 - 2024), les prestataires sont souvent des cabinets d'une

certaine envergure (chiffre d'affaires, nombre d'employés...). Par

ailleurs, 21 des prestataires retenus par l'ANCT ont leur siège social

en

Île-de-France alors que 20 seulement ont leur siège social

dans les autres régions. Il conviendra de vérifier quelles seront

les caractéristiques des prestataires retenus dans le nouveau

marché

(2025-2029).

E) LE GUICHET UNIQUE À LA MAIN DU PRÉFET DEVRA ABSOLUMENT FONCTIONNER PAR SUBSIDIARITÉ POUR NE PAS DÉSORGANISER LES CIRCUITS QUI FONCTIONNENT DÉJÀ

La circulaire interministérielle du 28 décembre 2023 demande notamment aux préfets de mettre en place un guichet unique local d'ingénierie.

Les rapporteures s'interrogent sur la pertinence de cette mesure dans les départements où les circuits fonctionnent. Centraliser les demandes et donner aux services de l'État le rôle d'« aiguilleurs » ne semble pas forcément une solution optimale et risque même de perturber des fonctionnements établis.

Ce guichet doit absolument fonctionner par subsidiarité et non dans une logique de centralisation.

Il existe un véritable risque, renforcé dans un contexte financier qui se tend et un marché de l'ingénierie qui va se contracter, que ce guichet unique soit en réalité un aiguillage qui permette de diriger essentiellement, voire exclusivement, les demandes en matière d'ingénierie vers les agences de l'État (Cerema, ADEME) ou les organismes retenus dans le cadre des marchés publics de l'ANCT au détriment des acteurs de l'ingénierie locale.

D'autre part, il est légitime de se demander quelle place tiendront les collectivités et les élus locaux dans cette animation alors qu'ils ne sont même pas cités dans la circulaire. Or, ces derniers sont souvent très impliqués dans l'ingénierie territoriale, comme par exemple au sein des agences techniques départementales : il serait contreproductif de ne pas en tenir compte.

Par la formulation de ces points de vigilance, les rapporteures resteront attentives à la mise en oeuvre des mesures recommandées dans les mois à venir.

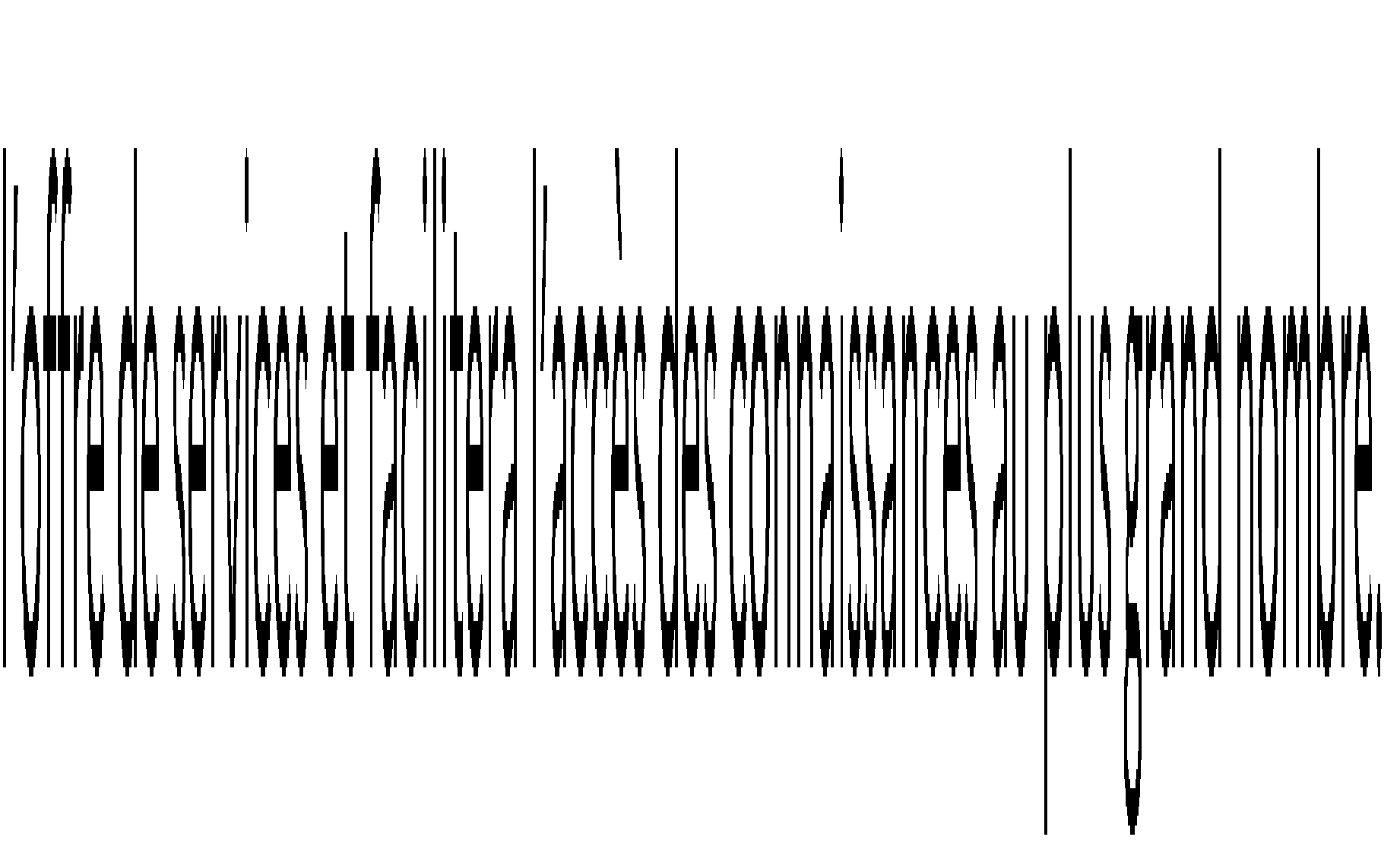

Synthèse du suivi sur les quatorze recommandations du rapport de 2023

Sept recommandations ont plutôt bien été intégrées par l'ANCT ou la DGCL et suivies d'actions significatives :

- échanger avec les élus locaux et retravailler la feuille de route stratégique (recommandation n°1) ;

- remobiliser les préfets sur leur rôle de délégué territorial (recommandation n°2) ;

- doubler le nombre de chargés de mission territoriaux de l'ANCT (recommandation n°3) ;

- doter le préfet de moyens en matière d'ingénierie (recommandation n°9) ;

- créer une interface numérique

pédagogique sur le « qui fait quoi »

(recommandation n°11) ;

- conforter et élargir l'outil CRTE à la dimension sociale (recommandation n°12) ;

- développer évaluation externe et mesure

de satisfaction des bénéficiaires (recommandation n°14).

Deux recommandations ont trait à des mesures ou actions en cours :

- refondre la communication (recommandation n°5) ;

- recenser les acteurs de l'ingénierie

départementale (recommandation n°7).

Trois recommandations donnent lieu à une mise en oeuvre insatisfaisante ou au mieux contrastée :

- mettre en oeuvre des CLCT là où cela est nécessaire (recommandation n°8) ;

- améliorer le lien entre les actions de l'Agence

et celles des régions

(recommandation n°4) ;

- identifier et valoriser les dynamiques de

coopération entre territoires

(recommandation n°13).

Deux recommandations ne sont pas suivies d'effet, car non retenues par l'ANCT ou la DGCL :

- étudier la proposition « 1%o ingénierie » (recommandation n°6) ;

- instituer un comité de direction régulier entre ANCT, ADEME et Cerema (recommandation n°10).

LISTE DES RECOMMANDATIONS

|

N° |

Recommandations |

Support / action |

Suivi |

|

1 |

Échanger en direct avec les élus locaux sur le bilan et les perspectives de l'Agence, pour nourrir le débat national État / territoires et élaborer une feuille de route stratégique 2023 -2026 de l'ANCT. |

Échanges en direct avec les élus locaux : Instruction ministérielle demandant l'organisation de rencontres organisées par les préfectures, avec la présence de représentants locaux et nationaux de l'Agence, ouverte aux élus locaux (exécutifs) * Feuille de route 2023-2026 |

Recommandation mise en oeuvre de façon satisfaisante : refonte de la feuille de route, nombreux échanges en direct avec les élus locaux ... |

|

N° |

Recommandations |

Support / action |

Support / action |

|

2 |

Remobiliser les préfets sur leur rôle de délégué territorial (formation, évaluation, instructions du ministère de la Cohésion des Territoires). Positionner le sous-préfet

d'arrondissement comme interlocuteur de 1er niveau sur les questions

|

Instruction interministérielle : - mobilisation des - désignation d'un - modalités de formation, évaluation, animation, du corps préfectoral. |

Recommandation mise en oeuvre de façon satisfaisante : circulaire aux préfets, participation de l'ANCT aux séminaires de la DMATES avec le corps électoral, etc. |

|

3 |

Doubler le nombre de chargés de mission territoriaux de l'ANCT. |

Préparation budgétaire ou redéploiements. |

Recommandation mise en oeuvre de façon satisfaisante avec l'équivalent de 4 ETP ouverts et pourvus. |

|

4 |

Engager un dialogue pour intégrer les Conseils Régionaux dans le fonctionnement de l'Agence. |

Dialogue à mener à l'initiative de la DGCL. |

Recommandation insuffisamment mise en oeuvre. |

|

5 |

Privilégier une communication plus simple et déconcentrée, reposant sur le retour d'expérience des élus locaux et de leurs associations d'élus. |

Utiliser dans la communication de l'Agence des retours d'élus locaux et le relais des associations d'élus locaux. |

Recommandation en cours de mise en oeuvre. Vigilance sur les mois à venir. |

|

6 |

Étudier la proposition « 1% ou 1%o ingénierie » envisagée comme un fonds national alimenté par les collectivités pour les collectivités. |

Étude sur la proposition, présentation de scénarios chiffrés. |

Recommandation non retenue par la DGCL. |

|

7 |

Terminer les recensements départementaux de l'ingénierie. |

Instruction ministérielle demandant qu'un catalogue en ligne soit mis en place dans toutes les préfectures, et diffusé à tous les élus et leurs collectivités.

|

Recommandation en cours de mise en oeuvre. Le calendrier n'a pas été respecté et l'action reste inachevée à ce stade.

|

|

8 |

Sur les territoires où la dynamique d'animation et de structuration de l'ingénierie locale a fait défaut, encourager le préfet à l'impulser, notamment via les CLCT et leur déclinaison dans une instance technique (revue de projets) régulière. |

Instruction ministérielle de rappel des principes et diffusion des bonnes pratiques. |

Recommandation dont l'examen précis de la mise en oeuvre nécessiterait des investigations de terrain. L'action de l'ANCT est à saluer, mais cette recommandation n'est pas pour autant effective partout. |

|

9 |

Doter le préfet de moyens humains et financiers en matière d'ingénierie et doter l'Agence d'une ingénierie propre mobilisable sur le terrain. |

Instruction ministérielle aux préfets sur les bonnes pratiques. * Fonds dédié pour les préfets. * Redéploiements internes à l'Agence ou relèvement du plafond d'emplois via le Projet de Loi de Finances. |

Recommandation mise en oeuvre avec la déconcentration partielle du marché d'ingénierie aux préfets de département. |

|

10 |

Instituer un comité de direction commun régulier entre ANCT, ADEME et Cerema. |

Réalisation d'une feuille de route partagée notamment pour une meilleure coordination. |

Recommandation non retenue par l'ANCT. |

|

11 |

Créer une interface numérique pédagogique sur le « qui fait quoi ? ». |

Interface expérience utilisateur. |

Recommandation mise en oeuvre. |

|

N° |

Recommandations |

Support / action |

Support / action |

|

12 |

Conforter l'outil CRTE, élargi notamment à la dimension sociale, comme cadre de référence de la mise en oeuvre des politiques publiques de l'État. |

Avenant aux CRTE actuel. |

Recommandation mise en |

|

13 |

Identifier et valoriser les dynamiques de coopération entre territoires. |

À définir par l'ANCT : recensement des initiatives, refonte de programmes nationaux, programme dédié, instructions dans les programmes nationaux... |

Recommandation partiellement mise en oeuvre. |

|

14 |

Mesurer le niveau de satisfaction des programmes nationaux et mener des évaluations externes des dispositifs. |

Grille de satisfaction à réaliser par l'ANCT commune aux programmes (baromètre annuel par exemple). * Calendrier d'évaluations externes à prioriser sur les programmes et missions de l'Agence. |

Recommandation mise en oeuvre. |

AVANT-PROPOS

Le 2 février 2023, la délégation aux

collectivités territoriales a adopté

à l'unanimité le rapport « ANCT : se mettre au

diapason des élus locaux ! »7(*) de Charles

GUENÉ, Sénateur de la Haute-Marne (Les Républicains) et

Céline BRULIN, Sénatrice de Seine Maritime (Communiste

Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky).

Ce rapport dressait, du point de vue des élus locaux, un premier bilan de l'action de l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), trois ans après sa mise en place, sachant que le Sénat a joué un rôle essentiel dans cette création8(*).

Il analysait principalement la manière dont les élus percevaient l'Agence et quelle plus-value cette dernière leur apportait dans l'exercice quotidien de leur mission.

Ce rapport avançait 14 recommandations pour renforcer la proximité de l'Agence avec les élus locaux et améliorer son action.

Environ un an et demi plus tard, la délégation a souhaité faire le point sur la mise en oeuvre des recommandations formulées dans ce rapport.

Elle a donc confié à Sonia de LA PROVÔTÉ, Sénatrice du Calvados (Union Centriste) et Céline BRULIN (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky) la mission de suivre leur mise en oeuvre.

Cette démarche s'inscrit dans le

renforcement du contrôle parlementaire et tout

particulièrement dans les mesures

« GRUNY » détaillées

dans l'encadré ci-dessous.

Le renforcement du contrôle parlementaire

À l'initiative du Président Gérard LARCHER, le Sénat a lancé, au printemps 2021, une mission de réflexion sur le contrôle sénatorial.

À l'issue d'une large consultation menée avec les présidents de groupe, de commission et de délégation, Madame Pascale GRUNY, rapporteur et vice-président du Sénat, a présenté onze propositions qui s'articulent autour de six objectifs, pour améliorer l'efficacité du contrôle de l'action du Gouvernement. Elles ont été mises en oeuvre dès le début de l'année 2022.

Les 6 objectifs pour renforcer la lisibilité des travaux du Sénat et le contrôle parlementaire sont :

- clarifier les modes de contrôle : utiliser une nomenclature homogène pour les travaux de contrôle, commune à toutes les instances du Sénat ;

- mieux cibler les priorités du contrôle sénatorial : centrer le programme de contrôle des commissions permanentes et des délégations sur 3 à 4 thèmes prioritaires par instance, de manière à se laisser une marge de manoeuvre pour déclencher des missions « flash », et veiller au pluralisme politique et à la bonne organisation de l'agenda sénatorial ;

- renforcer la coordination entre les différentes instances : organiser une concertation en amont de la Conférence des Présidents, poursuivre ces efforts de coordination tout au long de l'année, et, pour les commissions, il s'agira de davantage solliciter les délégations et l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), dans une logique de complémentarité, non de concurrence ;

- densifier les travaux de contrôle en mobilisant toute la palette des outils disponibles : déclencher des missions « flash » tout au long de l'année pour être plus réactifs face à l'actualité, établir avant chaque mission de contrôle une feuille de route, mobiliser les ressources disponibles pour mener les travaux de contrôle, solliciter les prérogatives de commission d'enquête pour renforcer l'information dont dispose le Parlement et évaluer l'application des lois, sur le plan quantitatif et qualitatif ;

- assurer le suivi des propositions du Sénat pour garantir leur bonne mise en oeuvre, ce qui implique les actions suivantes :

ü harmoniser les règles d'adoption des propositions et des rapports de contrôle : pour éclairer le vote, les membres de la commission, de la délégation ou de l'instance temporaire ont accès aux propositions du rapporteur avant l'adoption du rapport ;

ü privilégier les propositions opérationnelles, quitte à en réduire le nombre, pour garantir leur efficacité et faciliter leur mise en oeuvre ;

ü assurer la mise en oeuvre du volet parlementaire des propositions en rédigeant, si nécessaire, une proposition de loi, des amendements ou une proposition de résolution ;

ü présenter les propositions de façon harmonisée dans le tableau de mise en oeuvre et de suivi (TMiS) ;

ü mettre en place un « droit de suite » du rapporteur pour qu'il puisse suivre le degré de mise en oeuvre de ses propositions ;

ü procéder, au niveau des commissions et délégations, à un bilan annuel de la mise en oeuvre de leurs propositions.

- mieux communiquer sur les travaux de contrôle du Sénat : élaborer une stratégie de communication pour faire « vivre » la mission de contrôle tout au long des travaux, en respectant le pluralisme politique, renforcer la communication en ligne, en lien avec la stratégie numérique du Sénat et la refonte du site Internet et assurer la visibilité territoriale des travaux du Sénat.

Source : Sénat9(*)

Les rapporteures ont donc adressé plusieurs questionnaires aux différents organismes concernés par les recommandations, au premier rang desquels la direction générale des collectivités territoriales (DGCL) et l'ANCT.

Le 23 mai 2024, les rapporteures ont également été à l'initiative de l'organisation d'une table ronde en séance plénière de la délégation sur la mise en oeuvre des recommandations qui a donné lieu à un rapport d'étape10(*).

Enfin, à l'issue de cette table ronde, d'autres échanges sont intervenus avec l'Agence sur la base de questionnaires complémentaires.

Il convient de noter que le rapport initial avait été adopté au moment où l'Agence changeait de gouvernance, avec les arrivées de :

- Christophe BOUILLON élu le 13 décembre

2022 à la présidence de l'ANCT par les membres du conseil

d'administration. Il est maire de

Barentin (76) et président de

l'Association des petites villes de France (APVF) ;

- Stanislas BOURRON nommé le 5 décembre 2022 directeur général de l'ANCT. Il était depuis 2016, directeur général des collectivités locales au ministère de l'Intérieur.

Les rapporteures se sont donc attachées à évaluer la façon dont l'Agence a oeuvré pour tenter de réduire son déficit de notoriété et rendre accessibles ses dispositifs et offres de services à tous les niveaux de collectivité (partie I) et l'appui que fournit l'Agence aux collectivités en matière d'ingénierie (partie II).

I- I. MALGRÉ DES EFFORTS, L'ANCT RESTE DIFFICILEMENT ACCESSIBLE AUX ÉLUS DES PETITES COMMUNES

Le rapport avait mis en évidence que, si l'Agence était bien identifiée et appréciée de ses bénéficiaires, elle restait inconnue pour une part importante des élus.

À titre d'exemple, lors d'une consultation des

élus locaux sur la plateforme du Sénat, à la question

« connaissez-vous l'ANCT ? » plus de la moitié des

élus (52 %) répondaient par la négative, tandis que

les trois quarts des répondants (74 %) reconnaissaient ne pas avoir

fait appel à ses

services. Ce déficit de

notoriété, confirmé par les auditions et

déplacements, ainsi que par les associations d'élus, ne

permettait pas à l'Agence d'être

identifiée par les interlocuteurs

intéressés. Son image semblait floue et générait

une impression d'éloignement du terrain. Ces éléments

contribuaient à rendre plus difficile la compréhension, par des

élus locaux, de son fonctionnement et de son offre de services.

Le rapport avait également pointé l'investissement à géométrie variable des préfets, pourtant délégués territoriaux de l'Agence. Certains acteurs locaux interrogés avaient regretté un réel déficit d'incarnation de l'ANCT par certains préfets et/ou certains services déconcentrés. En effet, certains représentants de l'État s'étaient contentés de présenter l'Agence au moment de sa création, comme un exercice imposé, sans plus investir le sujet.

Rappel des recommandations relatives à cette thématique

Faire connaître l'Agence et ses offres :

- échanger en direct avec les élus locaux sur le bilan et les perspectives de l'Agence, pour nourrir le débat national État/territoires (recommandation n° 1.a) ;

- élaborer une feuille de route stratégique 2023-2026 de l'ANCT (recommandation n° 1.b) ;

- privilégier une communication plus simple et déconcentrée, reposant sur le retour d'expérience des élus locaux et de leurs associations d'élus (recommandation n° 5) ;

- mesurer le niveau de satisfaction des programmes nationaux par les élus locaux et mener des évaluations externes des dispositifs (recommandation n° 14).

Remobiliser les préfets et leur fournir un appui :

- remobiliser les préfets sur leur rôle de délégué territorial (recommandation n° 2.b) ;

- doubler le nombre de chargés de mission territoriaux de l'ANCT (recommandation n° 3).

Source : Recommandations du rapport du Sénat, « ANCT : se mettre au diapason des élus

locaux ! » rappelées en avant-propos de ce rapport.

A. UNE VOLONTÉ DE L'AGENCE D'ÊTRE PLUS PROCHE DU TERRAIN ET D'ALLER AU CONTACT DES ÉLUS LOCAUX

Le rapport11(*) du Sénat publié en février 2023, comme l'enquête de la Cour des comptes12(*) de février 2024, ou encore le rapport d'information13(*) de Bernard DELCROS au nom de la commission des finances pour donner suite à l'enquête de la Cour des comptes, rappellent le défaut de visibilité de l'Agence à l'échelle locale.

Ils notent également les progrès réalisés en la matière.

Ainsi le rapport de Bernard DELCROS constate-t-il que « la démarche visant à améliorer localement l'identification de l'ANCT est aujourd'hui engagée, même si sa démarche de communication doit encore être consolidée »14(*).

« Depuis un an, nous avons multiplié les leviers pour favoriser la proximité » confirmait Stanislas BOURRON lors de son audition au Sénat15(*) le 30 avril 2024.

L'Agence a effectivement accentué son effort de proximité (1) même si ses offres bénéficient à un nombre limité de collectivités et peinent à atteindre les petites communes (2).

1. La nouvelle gouvernance de l'Agence a accentué son effort de proximité et clarifié sa feuille de route

a) Une feuille de route clarifiée et engagée

L'Agence a adopté en conseil

d'administration à l'unanimité, le

29 juin

2023, une nouvelle feuille de route (disponible en annexe 1)

structurée autour de trois grands axes :

- la mise en place d'une méthode renouvelée afin de rendre l'Agence plus proche du terrain ;

- le renforcement de l'accompagnement sur mesure, incluant une dimension forte d'accompagnement des territoires vers leur transition écologique ;

- le renforcement de l'implantation de l'ANCT, dans une démarche de consolidation de la relation de proximité avec l'État territorial et du rôle du conseil d'administration en matière d'instance de dialogue.

Ce document, qui énonce des objectifs stratégiques clairs et les décline opérationnellement est plus conforme à l'esprit d'une feuille de route que celui qui existait précédemment. Tant sur sa forme que sur ses objectifs stratégiques, cette feuille de route semble faire écho aux recommandations du Sénat.

b) Un effort de proximité multiforme

Suite aux demandes des rapporteures, l'ANCT a fait état de plusieurs de ses initiatives visant à se rapprocher des élus locaux. Comme mentionné précédemment, la feuille de route de l'Agence fait très largement écho à cette « préoccupation de proximité » exprimée par le Sénat.

Pour fêter ses trois ans d'existence, l'ANCT a organisé le 23 mai 2023, au Palais des congrès de Paris, « l'ANCTour ». Ce premier événement national avait vocation à donner aux visiteurs, en particulier aux élus locaux, une vision globale de ce que l'Agence peut leur proposer, à travers ses programmes, dispositifs et modes d'accompagnement.

L'Agence signale aux rapporteures que « l'ANCTour a été un succès : il a réuni plus de 4 000 participants dont 5 ministres parmi les acteurs du développement des territoires (élus locaux et nationaux, chefs de projets de territoire, chargés de développement économique, professionnels de l'aménagement du territoire, urbanistes, opérateurs et services de l'État, associations de proximité ou têtes de réseau, étudiants, chercheurs) engageant pleinement la volonté de l'ANCT "d'aller vers" (...). En plus de renforcer la notoriété de l'Agence, cet événement a permis des temps d'échanges, comme des temps de partage d'expérience, avec les élus sur nos accompagnements en ingénierie. Il a aussi pu répondre à un enjeu stratégique essentiel de l'organisation, qui était la fédération en interne des équipes, transcendant l'organisation par services ou programmes »16(*).

L'événement a été reconduit dans la région Occitanie, à Toulouse, le 11 juin 2024. L'espace forum était organisé en 6 villages thématiques, intégrant une nouvelle fois des espaces d'agora permettant le partage d'expériences des élus et acteurs locaux, des tables rondes en prise directe avec les actualités d'ingénierie, de la transition écologique, du numérique, de l'aménagement...

En complément, le président et le directeur général de l'ANCT ont multiplié les échanges directs avec plus de 60 déplacements réalisés dans les territoires avant l'été 2024. Certains de ces déplacements ont particulièrement visé les territoires où les marges de progression de l'Agence semblaient les plus importantes.

L'Agence signale, en réponse aux rapporteures, que « ces déplacements qui ont lieu à la demande d'élus, de préfets - à l'occasion de CLCT, d'assemblée générale des maires, d'inaugurations - ont permis de constater :

- la dynamique présente sur le terrain dans tous les programmes portés par l'Agence ("Action coeur de ville", "Petites villes de demain", "territoires d'industrie", "France service", "politique de la ville", "tiers lieux"...) avec une forte mobilisation et satisfaction des élus et acteurs locaux ;

- la connaissance croissante de l'Agence au-delà de ses programmes, renforcée par l'impact de "Villages d'avenir" et un accueil très favorable pour l'accompagnement sur mesure ;

- le rôle d'ensemblier de l'Agence, la transversalité de nos actions à travers l'ensemble de nos programmes et aussi l'amplification de l'action de l'ANCT dans les territoires visités via la mobilisation des équipes locales. Parfois aussi, ces déplacements permettent de mieux comprendre les difficultés locales pour s'emparer de certains outils d'ingénierie et les freins existants »17(*).

Par ailleurs, le Président et/ou le directeur général de l'Agence sont systématiquement présents au congrès des dix associations nationales d'élus et participent à des congrès départementaux.

Au niveau local, les CLCT, qui se réunissent au moins deux fois par an, constituent ainsi le cadre privilégié pour ces temps d'échanges déconcentrés. Les CLCT permettent, entre autres, d'orienter les travaux de l'Agence dans le département, d'identifier, de mobiliser et de coordonner les ressources en ingénierie ainsi que de communiquer sur l'action de l'ANCT.

De plus, de nombreux forums locaux d'ingénierie se sont tenus à l'initiative des délégués territoriaux de l'Agence. Lors de la table ronde organisée par la délégation le 23 mai 2024, le président de l'ANCT a déclaré avoir recensé 74 forums locaux d'ingénierie.

Enfin, la mesure de la satisfaction des élus locaux passe aussi par la qualité de l'évaluation des programmes et des dispositifs par ces derniers. Il convient de souligner qu'outre la « filature bienveillante mais exigeante » du Sénat, l'Agence fait l'objet de plusieurs travaux évaluatifs internes et externes. L'annexe 2 met en évidence que les programmes de l'ANCT sont largement évalués. En ce sens, la recommandation n° 14 du rapport du Sénat semble plutôt bien suivie.

c) Une communication en cours de refonte pour être tournée vers les besoins des demandeurs

Stanislas BOURRON déclarait lors de son audition au Sénat18(*) avoir « opéré une refonte complète de nos outils de communication, afin de rendre l'offre de l'Agence plus simple et plus synthétique ».

L'Agence a diffusé un kit de communication aux préfets, suivi d'un webinaire de présentation de l'Agence et de rappel de ses missions et dispositifs.

L'Agence diffuse, depuis janvier 2024, une « newsletter ANCTerritorial ». Il s'agit d'un courriel qui reprend les actualités de l'Agence et l'agenda du mois en cours. Cette newsletter est envoyée à tous les délégués territoriaux et leurs adjoints et permet de faciliter la circulation des informations.

Depuis avril 2024, l'ANCT mobilise un outil (Canva) qui permet d'avoir accès à un kit de communication complet, comprenant les supports existants de l'ANCT : kakémono par préfecture, présentation PowerPoint de l'ANCT et de ses programmes, brochure de l'offre de services, dépliant et poster des offres d'ingénierie des six partenaires, modèles de flyers, cartes de visite personnalisables...

L'Agence fournit une licence professionnelle de cet outil et une formation à tous les délégués territoriaux et leurs adjoints qui le souhaitent, afin de renforcer l'efficacité de leur communication.

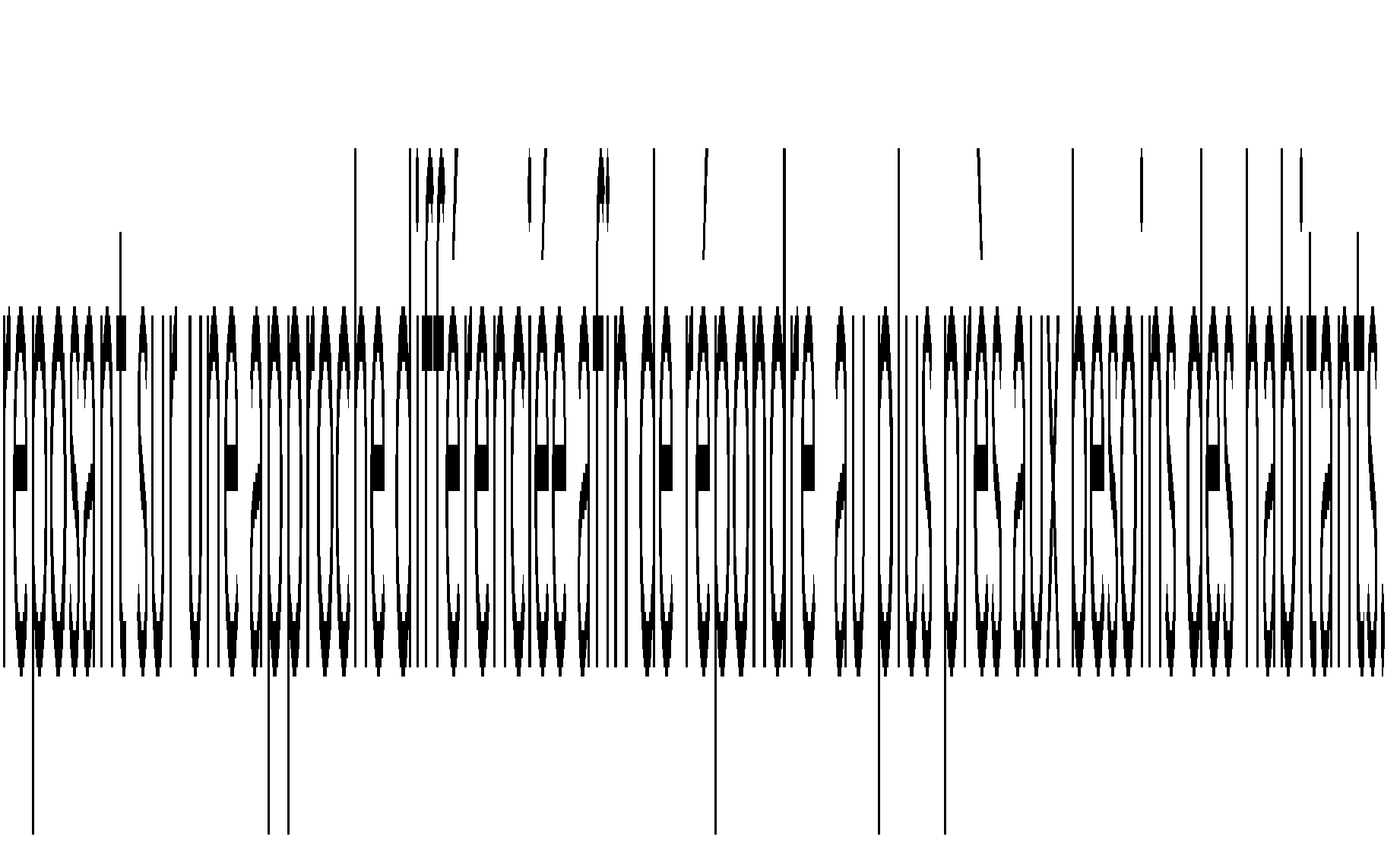

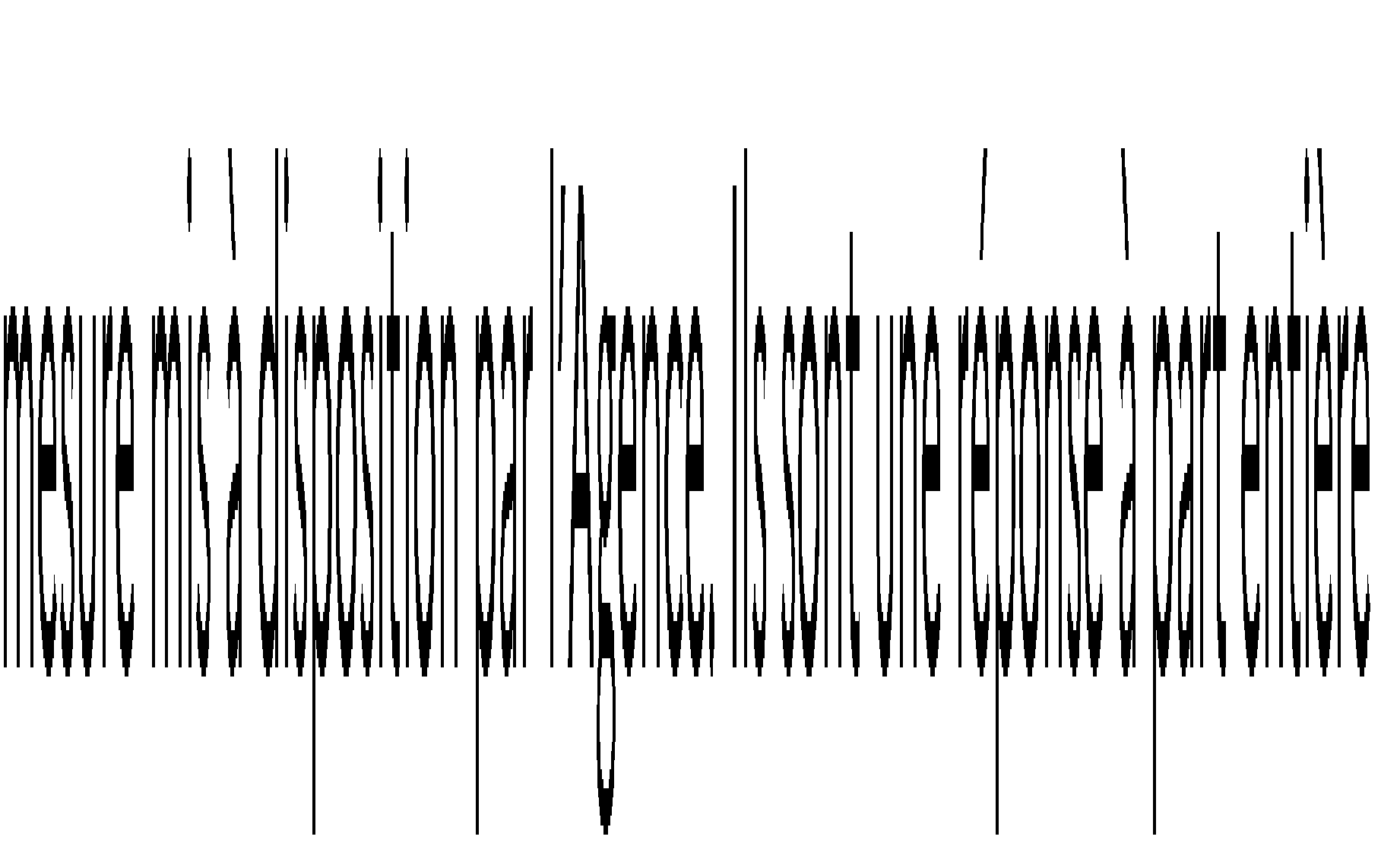

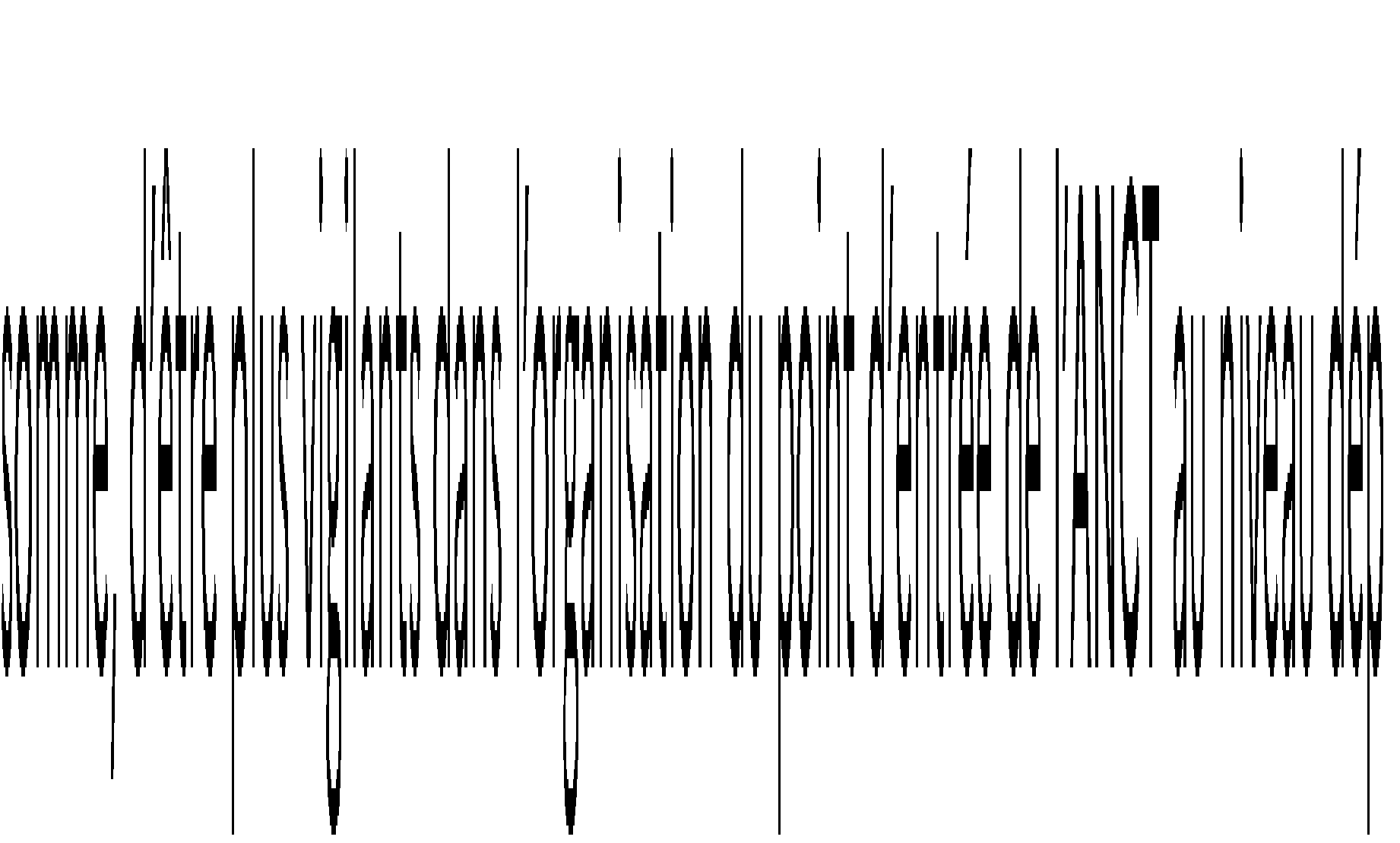

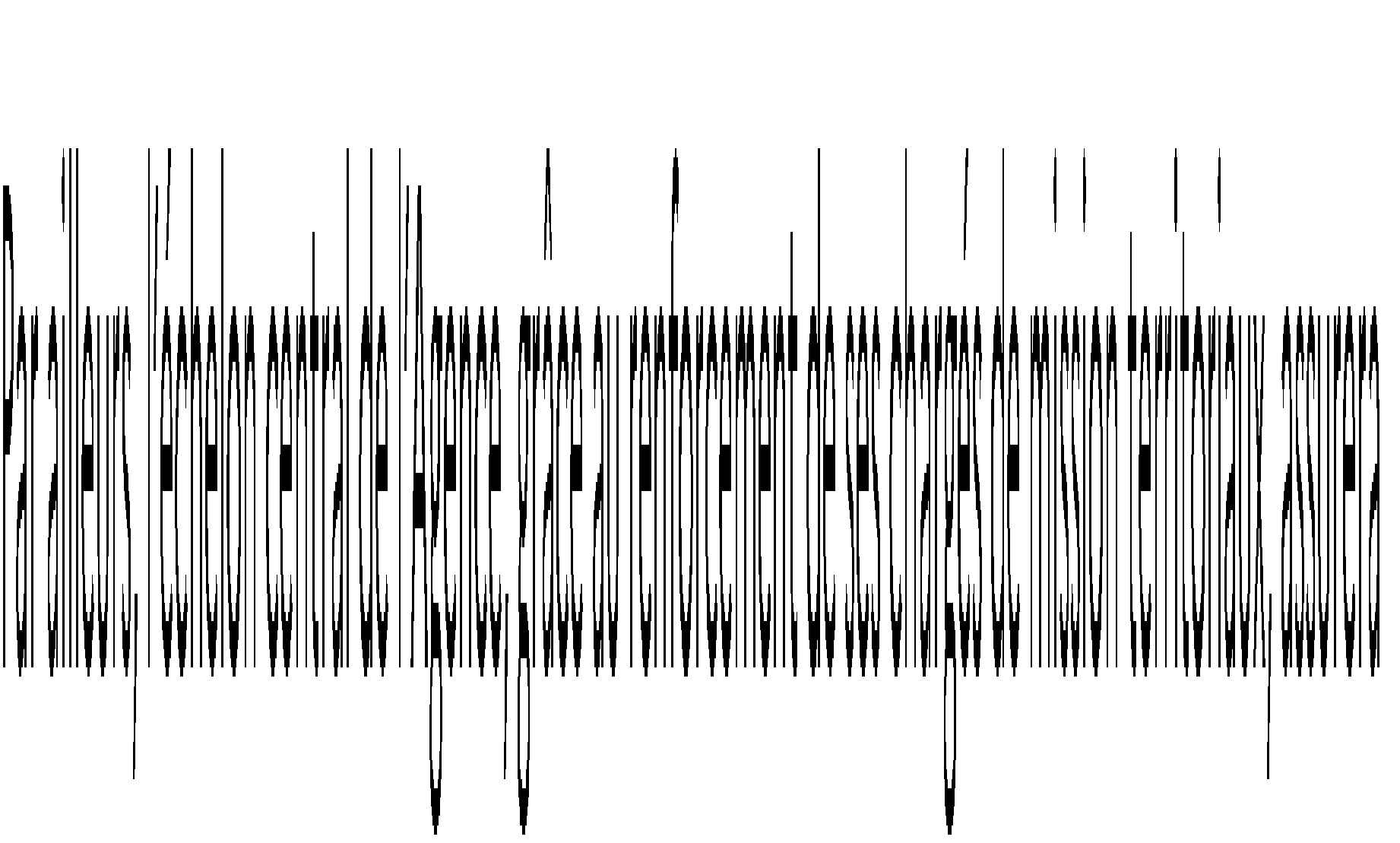

Cet outil fournit également aux préfets un exemple de cartographie de l'ingénierie publique territoriale à adapter selon chaque département (voir ci-dessous).

Source : ANCT

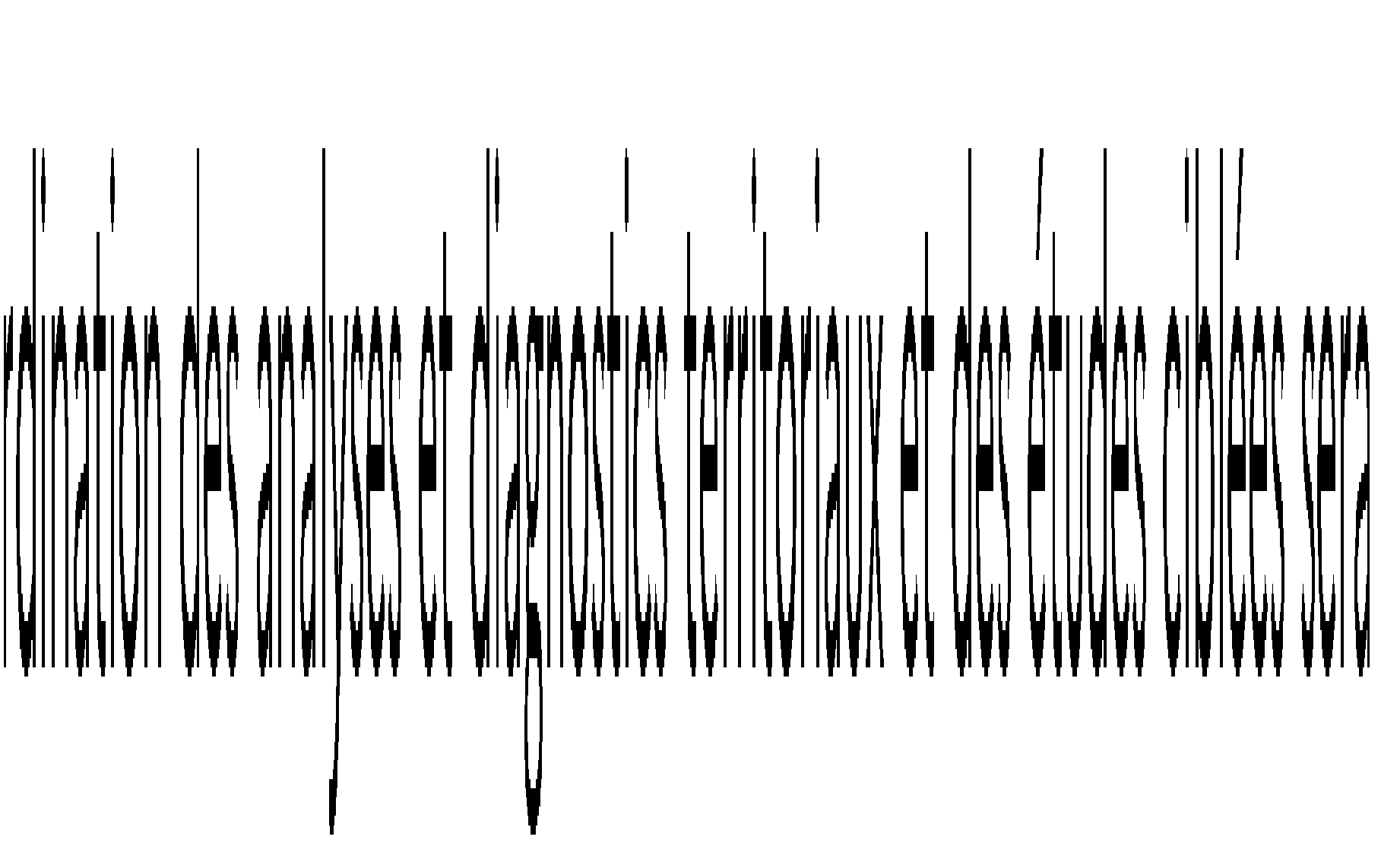

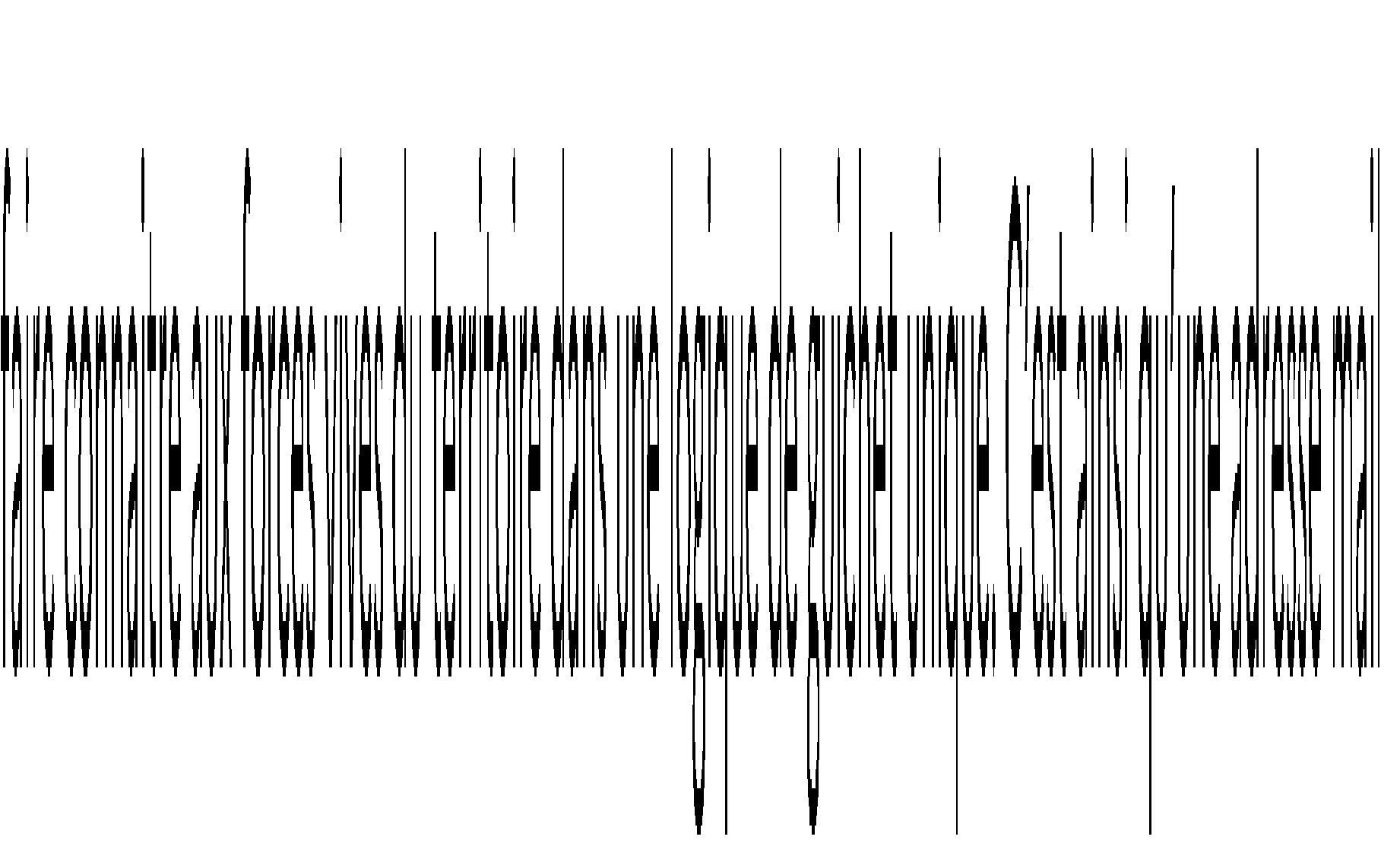

L'Agence a également publié une nouvelle plaquette de ses offres de services.

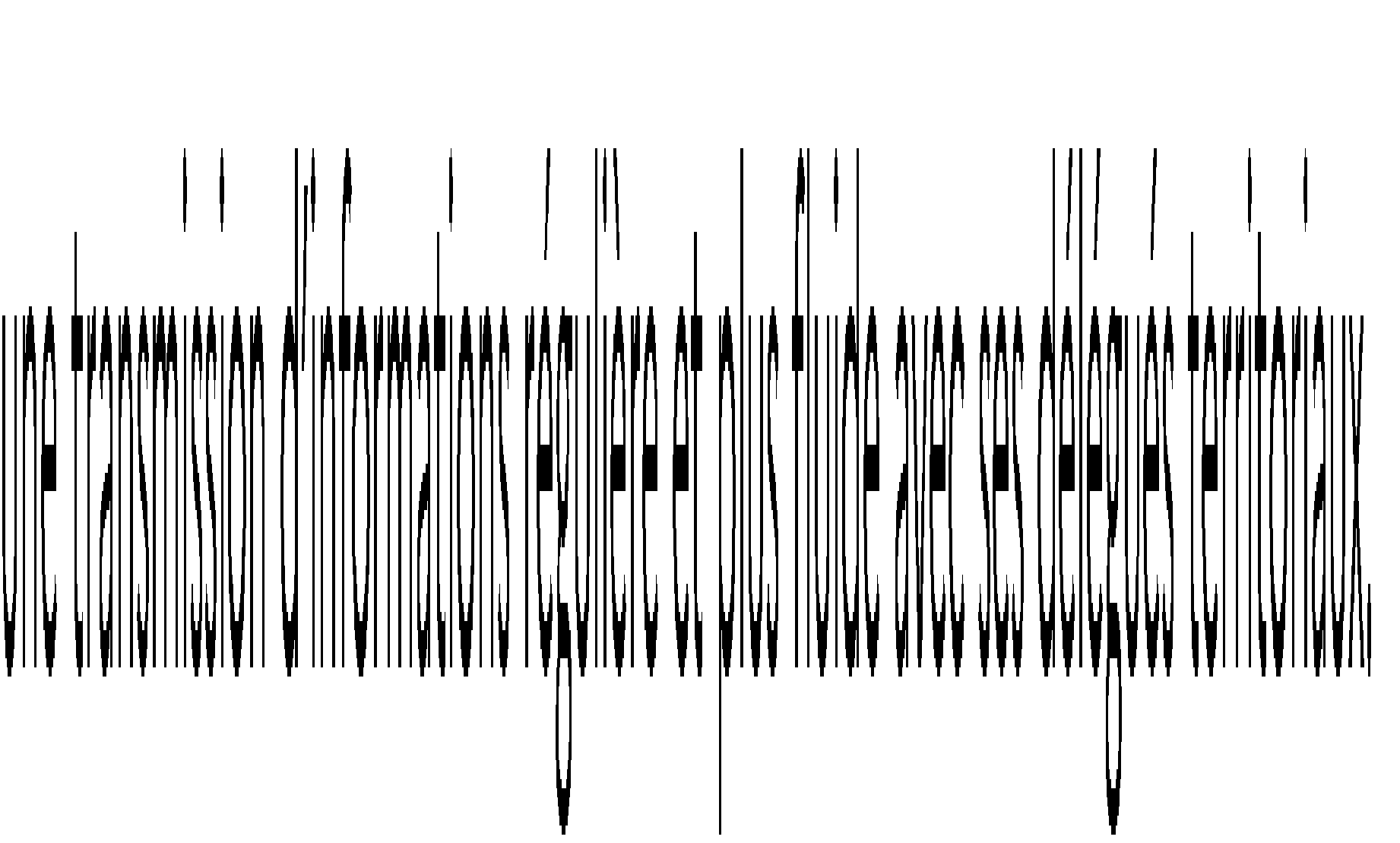

Brochure de présentation de l'ANCT

Source : ANCT

En complément, le site « solutions d'élus » a été déployé en 2023 et valorise des projets et initiatives reproductibles.

L'ANCT s'est également engagée à faire évoluer, d'ici début 2025, son site Internet en un portail de services centré sur les besoins des utilisateurs (voir encadré ci-dessous). Ce service ambitionne de devenir le point d'entrée privilégié des collectivités vers les différents outils à leur disposition, améliorant ainsi l'accompagnement de leurs projets en cours de déploiement.

« Mon Espace

Collectivité » propose d'appliquer le principe du

« Dites-le nous une fois » où

une information saisie est automatiquement synchronisée auprès

d'autres services d'État, réduisant ainsi le temps administratif

et améliorant la lisibilité de l'offre de services.

« Mon Espace Collectivité » s'inscrira

donc au sein d'un écosystème d'outils déjà à

disposition des collectivités : Aides Territoires, Démarches

Simplifiées, Grist19(*)...

Le projet vise à améliorer l'accessibilité, la cybersécurité, à réduire les coûts et à se conformer au nouveau système de design de l'État pour harmoniser la présence numérique de l'Agence.

« Mon Espace Collectivité » : plateforme tournée vers les attentes des usagers

Conçu par l'Incubateur des territoires de l'ANCT, ce nouvel espace Internet doit faciliter la gestion et l'accompagnement des projets territoriaux par les services de l'État.

Cette initiative s'inscrit dans les objectifs de l'Agence et de ses délégués territoriaux dans le cadre de la mise en place du guichet unique de l'ingénierie pour les collectivités territoriales.

Fonctionnalités attendues de « Mon Espace Collectivité » :

- agréger plusieurs services existants pour les élus, agents de collectivités et services déconcentrés ;

- faciliter le dialogue entre État et collectivités via un espace de concertation ;

- permettre de suivre l'avancée de la maturation d'un projet en fonction des recommandations ;

- faire le lien avec les aides financières et les aides en ingénierie adéquates, permettant de postuler directement ;

- permettre de visualiser des données socio-démographiques et financières concernant le territoire de l'utilisateur.

« Mon Espace Collectivité » deviendra un outil de pilotage et de suivi permettant, entre autres, le suivi, la valorisation et le développement des Contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Cette configuration implique une pluralité d'acteurs, faisant de « Mon Espace Collectivité » la plateforme privilégiée pour réaliser ces échanges20(*).

Source : ANCT21(*)

Dans l'attente de cette plateforme de services, les rapporteures constatent qu'une grande partie de ces éléments sont destinés aux délégués territoriaux, à leurs adjoints et aux services déconcentrés. Cette évolution était nécessaire mais elle n'est pas suffisante.

En effet, la recommandation n° 5 du rapport du Sénat relative à la communication visait essentiellement à revoir la communication de l'Agence à l'attention des élus locaux. Si la plaquette de présentation des offres a été remodelée, les rapporteures considèrent qu'il est toujours difficile, pour les élus, de s'y retrouver.

Dans les échanges de travail avec l'Agence, son directeur général a précisé que, pour tenir compte des remarques des Sénatrices, l'Agence préparait, pour la rentrée de septembre / octobre 2024, une brochure courte d'accès à l'information pour des élus qui n'auraient aucune connaissance de l'ANCT.

2. Mais l'offre de l'Agence bénéficie à un nombre réduit de collectivités et peine à atteindre les élus des communes de petite taille

Il convient de se rappeler que la faible notoriété de l'Agence n'est pas surprenante pour un organisme créé il y seulement quatre ans, qui exerce des missions très variées, le tout dans un contexte de crise sanitaire qui n'a pas permis les déplacements sur le terrain.

Malgré des progrès certains, l'Agence peut difficilement élargir son nombre de bénéficiaires et reste difficile à atteindre pour des élus de communes de petite taille.

a) Avec ses moyens actuels, l'Agence peut difficilement élargir ses offres à toutes les collectivités

Les collectivités bénéficiant des programmes de l'ANCT sont globalement satisfaites ou très satisfaites de cette opportunité. Les évaluations des programmes par leurs bénéficiaires, que nous avons précédemment évoquées, sont souvent très positives pour l'Agence.

Cependant, les dispositifs de l'Agence se concentrent sur un nombre réduit de collectivités.

À titre d'exemple, le programme

« Action coeur de ville » (ACV) concerne 244

villes moyennes, le programme « Petites villes de

demain » (PVD) concerne 1 644 territoires regroupant des

communes de moins de

20 000 habitants, et 2 458 communes sont

labélisées « Villages

d'avenir » (VA).

Ce point est souligné avec constance dans

l'ensemble des auditions de l'ANCT au Sénat. À titre

d'exemple, lors de l'audition de l'Agence en avril 202422(*) notre collègue Laurent

SOMON déclarait que « les communes qui ne font pas partie de

ces dispositifs se trouvent souvent pénalisées ».

Notre collègue

Patrice

JOLY a

également pris position en ce sens : « mon

département comporte 45 communes faisant partie de ces dispositifs et

260 communes frustrées ».

Le bilan en matière de prestation

d'ingénierie sur mesure de l'Agence est du même ordre. En

effet, Christophe BOUILLON rappelait, lors de la table ronde de la

délégation du 23 mai 2024 : « depuis 2020,

1 700 collectivités ont été accompagnées,

dont plus de 54 % sont des villes de moins de 3 500 habitants, qui

bénéficient d'une ingénierie prise en charge à

100 % par l'Agence. Nous avons donc, par ce biais, accompagné des

collectivités qui ne relèvent pas des programmes nationaux, mais

qui sont tout de même accompagnées par l'Agence

»23(*).

L'ensemble de ces chiffres, ramenés aux 34 935 communes et 1 254 EPCI recensés par la DGCL, soulignent que le nombre de collectivités soutenues reste modeste, en rapport avec le budget de l'Agence qui représente environ 200 millions d'euros.

Christophe BOUILLON reconnaissait la difficulté à atteindre toutes les collectivités : « Y a-t-il des trous dans la raquette ? J'ai parlé des grands programmes de la première vague : 250 communes "Action coeur de ville", 1 600 communes "Petites villes de demain", 2 500 communes "Villages d'avenir". La ministre a annoncé une nouvelle vague. Mais, effectivement, cela ne couvre pas absolument tout le monde. En revanche, notre capacité d'accompagnement est réelle et peut concerner la totalité des communes, notamment si le dossier est complexe. N'hésitez donc pas à nous solliciter ».24(*)

En adoptant une analyse plus fine, il convient de constater que moyennes et grandes villes sont plutôt bien couvertes par les programmes de l'Agence.

C'est surtout pour les communes rurales que

l'écart est manifeste : s'il existe plus de 30 000 communes

rurales au sens de l'Insee25(*), seulement

2 500 sont

« Villages d'avenir ». L'Agence souligne

cependant que, dans un certain nombre de départements, listés

ci-dessous, 100 % des communes candidates ont été retenues.

Elle signale également que le dispositif reste ouvert et donc que les

communes bénéficiaires ont, par rotation, vocation à se

renouveler.

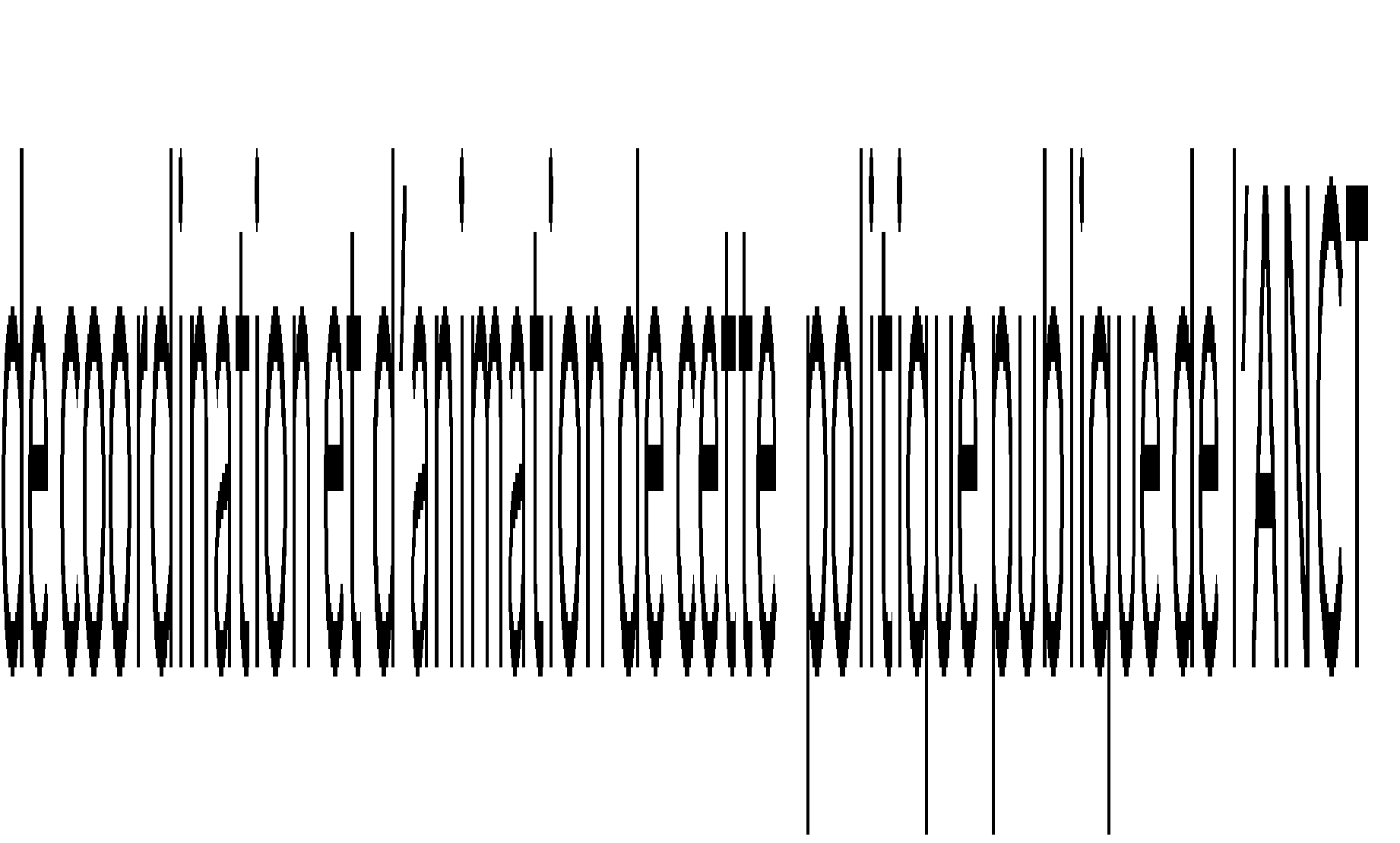

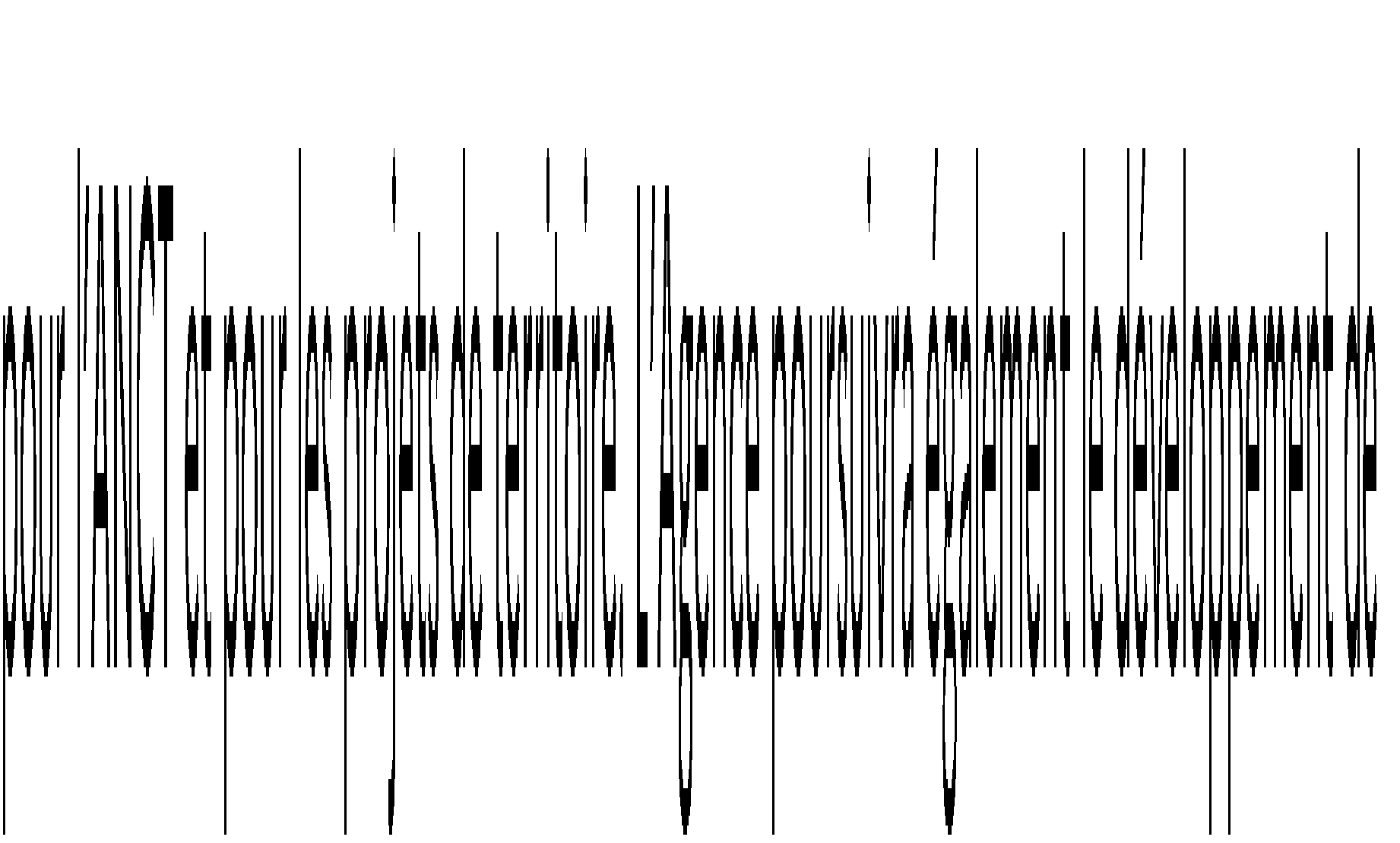

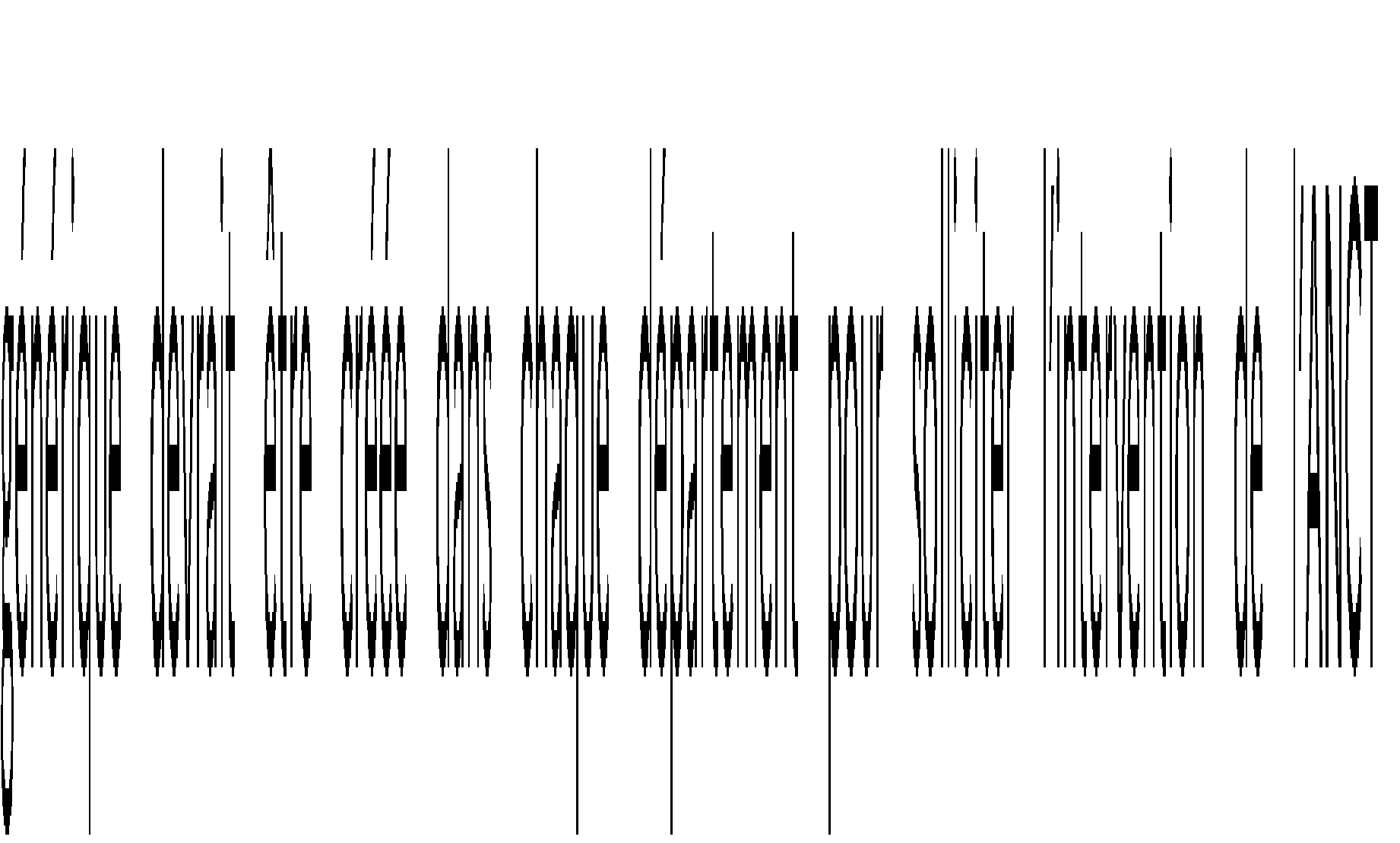

Liste des départements dont les candidatures au programme « Villages d'avenir » ont toutes été retenues

|

Région |

Département |

Nombre de communes candidates |

Nombre de communes retenues en première vague |

|

PACA |

05 - Hautes-Alpes |

57 |

57 |

|

GRAND EST |

08 - Ardennes |

20 |

20 |

|

PACA |

13 - Bouches-du-Rhône |

17 |

17 |

|

CORSE |

2A - Corse-du-Sud |

25 |

25 |

|

CORSE |

2B - Haute-Corse |

36 |

36 |

|

OCCITANIE |

48 - Lozère |

30 |

30 |

|

OCCITANIE |

66 - Pyrénées-Orientales |

15 |

15 |

|

OCCITANIE |

82 - Tarn-et-Garonne |

40 |

40 |

|

PACA |

83 - Var |

15 |

15 |

|

BFC |

90 - Territoire de Belfort |

25 |

25 |

|

DOM |

971 - Guadeloupe |

4 |

4 |

|

DOM |

972 - Martinique |

5 |

5 |

|

DOM |

973 - Guyane |

6 |

6 |

Source : ANCT

Les rapporteures soulignent tout de même cette limite de l'action de l'État : la politique d'aménagement du territoire se fait par « saupoudrage » et par « petites touches impressionnistes ».

Elles appellent l'Agence à passer de réussites localisées sur quelques territoires à une politique d'aménagement du territoire plus globale.

Ce « passage à l'échelle », qui est aussi un garant d'une meilleure équité territoriale de l'action de l'État, repose probablement sur des moyens budgétaires et humains supplémentaires.

Mais il est probablement aussi possible d'explorer, à moyens constants, quelques autres pistes.

Par exemple, il serait possible que les communes qui ont réussi ces transformations puissent parrainer des collectivités moins avancées (partage des « bonnes pratiques »).

Le site Internet « Solutions d'élus » participe aussi à cette diffusion. Il valorise des projets et initiatives duplicables mais l'appropriation des projets reste probablement difficile pour certaines collectivités.

L'observatoire des territoires, qui est un des services administratifs de l'ANCT peut, sans doute, jouer un rôle, en repérant les projets qui fonctionnent et en favorisant leur capitalisation et le « passage à l'échelle ».

L'Agence a signalé faire évoluer son rôle afin de renforcer le lien entre ses études et son action opérationnelle. À titre d'exemple, l'Observatoire des territoires réalise désormais des revues régionales.

Il s'agit d'un diagnostic du territoire régional et de ses fragilités sur la base de plusieurs indicateurs composites. Ce diagnostic est destiné aux préfets des départements concernés. La superposition de ce diagnostic avec la carte des interventions de l'Agence permet de procéder à des ajustements dans les programmes et politiques publiques de l'ANCT. Cela permet de mettre en évidence des zones géographiques où des fragilités structurelles existent et doivent faire l'objet d'une attention particulière.

L'Agence dispose enfin, de plusieurs outils qui pourraient évoluer pour profiter à plus de collectivités. Par exemple, la plateforme « territoires en commun », dédiée à l'ingénierie de la coopération et de l'engagement citoyen, est ouverte à toutes les collectivités. L'objectif est de faciliter la mise en relation des acteurs, de faire circuler les bonnes pratiques, d'inspirer et d'outiller les collectivités désireuses de développer des politiques territoriales coopératives et démocratiques. À l'inverse, le « Forum des solutions » est une série de rendez-vous thématiques qui sont réservés aux villes du programme ACV. Chaque rendez-vous présente des projets innovants répondant aux problématiques rencontrées par ces villes. Il pourrait être ouvert à des villes qui ne sont pas parties prenantes du programme.

Cette problématique du « passage à l'échelle » interroge aussi la priorité à fixer à l'Agence dans les années à venir.

Certains souhaitent une pause dans le développement des missions de l'Agence pour lui laisser le temps de s'adapter, de conforter ses missions actuelles et de consolider ses réussites. D'autres souhaitent que l'Agence élargisse encore son champ d'action pour faire d'elle l'intermédiaire de référence sur l'ensemble des sujets relatifs à l'aménagement du territoire.

Dans le rapport d'information intitulé «

L'ANCT, une agence à consolider au service des territoires

» déposé le 14 février 2024,

Bernard DELCROS

plaidait pour la première option.

En effet, cette phase de consolidation pourrait lui permettre de renforcer la transversalité de l'Agence et son action interministérielle afin qu'elle s'impose, bien au-delà de ses compétences et des programmes actuels, comme la structure pilote des questions d'aménagement du territoire. Elle serait la garante de la cohérence des politiques de l'État et porterait une vision et une action globales et transversales.

Il convient, en effet, de rappeler que « l'ANCT

avait dû faire face à une montée en charge très

rapide, à un empilement continu de nouvelles missions sans avoir

été toutes identifiées lors de sa création et sans

que les moyens nécessaires pour les mener à bien aient toujours

été mis à sa disposition au bon

moment ».

Bernard DELCROS insistait d'ailleurs sur la nécessité de

convenir, à l'avenir, lorsqu'une nouvelle mission est confiée

à l'Agence, « d'examiner en amont les moyens

nécessaires pour que cette mission soit menée à bien

».26(*)

Un temps de pause pourrait lui permettre de mieux assoir ses réussites et pouvoir passer à l'échelle sur certains sujets grâce à une intervention interministérielle davantage coordonnée.

Enfin, pour nuancer aussi cette critique relative au « passage à l'échelle », l'Agence soulignait que, sur plusieurs de ses programmes, tel ACV, elle n'a pas particulièrement de demandes de villes qui en seraient exclues et qui souhaiteraient le rejoindre.

Au fil du temps, l'Agence s'est plutôt efforcée d'intégrer dans les programmes les communes volontaires qui s'en donnaient les moyens.

Autre nuance, relative à PVD cette fois-ci : les chargés de projet ont souvent, par leur positionnement, un rayonnement intercommunal qui bénéficie aux autres communes du groupement y compris celles qui ne sont pas strictement PVD.

Enfin, sur l'ingénierie sur

mesure, l'Agence affirme que la

quasi-totalité des demandes

qui lui ont été adressées est traitée et a

reçu une réponse favorable.

b) L'offre de l'Agence peine à atteindre les élus des communes de petite taille

Les rapporteures se félicitent de la volonté de l'Agence d'accroître sa proximité avec les élus locaux. Cependant, comme nombre de leurs collègues, elles mesurent au quotidien que les offres de l'Agence peinent à être connues de tous.

À ce titre, le rapport recommandait l'organisation

de rencontres à l'échelle locale, mobilisant des

élus de toutes strates, sur des projets concrets ayant impliqué

l'Agence. Dans l'esprit des rapporteures, ces échanges pourraient

prendre la forme de réunions déconcentrées hors

préfecture. L'enjeu serait d'évoquer, avec les élus

locaux, le bilan et les perspectives de l'Agence. Ces réunions auraient

le mérite de projeter l'Agence sur le terrain,

de la faire

connaître, de la confronter aux perceptions locales et sans doute de

renforcer la cohésion entre niveau local et national de l'ANCT. Elles

permettraient aussi de recueillir la perception des élus locaux sur

leurs besoins et attentes, ainsi que des suggestions pertinentes pour

l'avenir.

Dans les échanges avec les rapporteures, l'Agence reconnait qu'il est difficile de toucher les 520 000 élus locaux de France. Lors de son audition du 30 avril 2024, Stanislas BOURRON déclarait en ce sens : « certaines communes ne nous connaissent pas, ce qui est normal. Nos déplacements visent à faire connaître les dispositifs que nous portons. Notre objectif n'est pas d'être connus mais de nous assurer que, si un projet mérite d'être accompagné et bute sur une difficulté, nous puissions être utiles »27(*).

À ce sujet, le rôle des associations

locales de maires est important, car il peut constituer un

relai pour mieux faire connaître les offres de l'Agence.

À titre d'exemple, lors de son audition au Sénat, le directeur

général de l'ANCT déclarait sur les financements du

« Fonds Vert » : « à

l'instant où je vous parle, je constate simplement qu'un certain

nombre de communes auraient besoin de nous solliciter, mais ne le font

pas. Nous cherchons donc à nous appuyer

sur les

associations d'élus : " Association des maires de France et

des

présidents d'intercommunalité " (AMF), "

Association des maires ruraux de

France " (AMRF). Je vous invite

également à nous signaler tous les projets

bloqués

»28(*).

L'Agence signale aussi une rencontre très fructueuse avec les directeurs des associations départementales des maires lors de leurs journées professionnelles annuelles. Ils sont un relai très pertinent pour toucher les élus locaux. Cette rencontre a vocation à se reproduire pour échanger et mieux faire connaître les programmes de l'Agence.

Le relai des parlementaires est aussi

recherché par l'Agence.

Ainsi Christophe BOUILLON signalait-il lors

de son audition du

23 mai dernier : « nous menons, en

outre, un travail permanent d'explication en direction des élus. Nous

avons fait le choix, il y a quelques mois, d'envoyer à l'ensemble des

parlementaires un document expliquant l'impact territorial de l'Agence à

travers les différents programmes qu'elle porte, ce qui constitue un bon

début d'information. Je me félicite que des parlementaires

présentent ce document aux élus de leur

territoire »29(*).

Il déclarait également « si vous identifiez, en tant que Sénateurs, des dossiers bloqués, vous pouvez proposer à l'élu concerné de s'adresser au préfet ou au sous-préfet, parce que le chemin existe »30(*).

En effet, sans doute l'élément le plus important pour assurer cet accompagnement, est-il le rôle tenu par le délégué territorial de l'Agence et ses services qui doivent faire le relai entre les besoins du terrain et les dispositifs de l'Agence.

B. UNE CIRCULAIRE POUR REMOBILISER LES PRÉFETS EN TANT QUE DÉLÉGUÉS TERRITORIAUX

1. Une circulaire aux délégués territoriaux qui rappelle leur rôle et fixe leurs objectifs prioritaires

Le Sénat avait mis en évidence le déficit de communication de l'Agence à ses délégués territoriaux. La recommandation n° 2 du rapport visait à remédier à ce point en proposant la diffusion d'une circulaire aux préfets.

Le directeur général de l'ANCT convenait qu'obtenir la signature d'une telle circulaire était un « enjeu majeur »31(*).

Conformément à cette recommandation sénatoriale, une circulaire interministérielle, signée par le ministre de la transition écologique et la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, a donc été adressée aux préfets le 28 décembre 2023.

Cette instruction demande aux préfets de mettre en oeuvre 4 mesures pour permettre à l'Agence d'atteindre ses objectifs :

- renforcer l'action de proximité dans l'optique d'adapter encore davantage l'action de l'Agence aux besoins exprimés par les collectivités ;

- veiller à la mise en place, dans chaque

département, d'un outil d'animation de l'ingénierie locale

existante. Cet outil d'animation de l'ingénierie est sous

l'autorité des préfets et sous le pilotage opérationnel du

secrétaire général de la préfecture. Il peut

être le CLCT ou « tout autre format » que

le préfet choisira.

Cet outil devait permettre de finaliser la

cartographie départementale de l'ingénierie d'ici au

1er mars 2024 ;

- mettre en place un guichet local de

l'ingénierie. Point d'entrée unique de l'offre

d'ingénierie, il doit permettre aux élus d'être

orientés facilement. Ce guichet sera une adresse mail du type

ingenierie@departementale.gouv.fr.

L'Agence a précisé par écrit en réponse aux

questions des rapporteures, en juin 2024, que

« ce guichet

existe déjà dans les deux tiers des départements où

nous assurons un suivi très régulier » 32(*) ;

- organiser un forum local de l'ingénierie annuel,

dont la

première édition devra se tenir avant la fin du

premier

trimestre 2024. L'Agence a précisé par écrit,

en réponse aux questions des rapporteures, que plus de 74 forums

ont déjà été organisés ou prévus dans

l'ensemble des départements à l'été 2024.

Au-delà de cette circulaire, la remobilisation des préfets passe par une dimension d'animation et de management. À ce titre, la direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur (DMATES) signale faire régulièrement « intervenir les services de l'ANCT lors des séminaires du corps préfectoral, regroupant notamment les secrétaires généraux et sous-préfets d'arrondissement, permettant de présenter aux acteurs territoriaux les actualités des programmes de l'Agence »33(*).

En outre, les acteurs locaux qui suivent les programmes de l'ANCT sont interrogés lors du processus d'évaluation du préfet et peuvent s'exprimer sur les résultats obtenus par celui-ci, son engagement en tant que développeur et facilitateur des projets locaux.

Enfin, afin d'apporter aux délégués territoriaux le soutien nécessaire pour qu'ils puissent mieux déployer l'action de l'Agence sur le terrain, le rapport du Sénat avait demandé de doubler le nombre de chargés de mission territoriaux. Ces agents constituent, en effet, le point d'entrée unique de l'ANCT au niveau local mais aussi des interlocuteurs transversaux de proximité pour les délégués territoriaux et leurs adjoints.

Cette recommandation s'est traduite par un relèvement du plafond d'emplois à hauteur de quatre équivalents temps plein au titre du renforcement du maillage territorial de l'Agence. L'équipe comporte désormais, à l'été 2024 : 12 chargés de mission territoriaux et 5 adjoints (AURA34(*), Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et outre-mer) contre seulement 8 agents en février 2023.

Ces chargés de mission territoriaux réalisent, à l'occasion des nouvelles nominations dans les préfectures, un travail constant de présentation de l'offre de l'Agence et de ses modalités d'intervention notamment en matière d'ingénierie, ainsi qu'une explicitation de la manière de constituer le CLCT comme cadre local d'animation.

Le directeur général de l'ANCT a

souligné, dans ses échanges avec les rapporteures, l'impact

très positif de cette mesure en signalant que

la

quasi-totalité des préfets a désormais bien

identifié les chargés de mission territoriaux et leurs missions.

2. Une mise en oeuvre qu'il faut faire vivre dans le temps

Les rapporteures se félicitent de la mise en place de cette instruction aux préfets. Cependant, elles restent attentives au rythme de sa mise en oeuvre.

L'inventaire de l'ingénierie est un exercice prioritaire qui conditionne l'accompagnement pour les collectivités.

Dans le rapport du Sénat de février 2023,

les rapporteurs avaient sondé les préfectures sur cet inventaire

et avaient reçu la réponse de

62 préfectures : 32

n'avaient pas fait d'inventaire, 18 avaient des éléments partiels

d'inventaire et seulement 13 l'avaient réalisé.

En mai 2024, l'ANCT signale que 32 cartographies sont

finalisées et

45 sont en cours de finalisation. Par

déduction, les rapporteures concluent que, dans 21 départements,

le travail n'est pas encore mené ou achevé.

Il n'est pas normal que, plus de 4 ans et demi après la mise en place de l'Agence et alors que c'était l'une de ses missions de départ prioritaires, seulement 32 départements aient réalisé cet inventaire, quand bien même 45 seraient encore en train de l'achever.

Suite aux demandes d'explications adressées par les rapporteures à l'Agence, cette dernière fait état, en août 2024, de seulement 7 départements qui n'ont pas encore engagé ce travail et précise que, suite à ses relances, tous les autres départements ont engagé ou achevé ces inventaires.

Par ailleurs, malgré cette circulaire, dans les différentes auditions et tables rondes mentionnées dans ce rapport, plusieurs Sénateurs constatent que, même s'ils restent une minorité, certains préfets ne se sont toujours pas approprié leur rôle de délégué territorial, n'ont pas communiqué d'information particulière sur l'Agence voire n'ont pas réellement mis en place un CLCT régulier et fonctionnel.

La Cour des comptes, dans son contrôle sur « la mise en place et la viabilité de l'Agence nationale de la cohésion des territoires »35(*), estime que « l'appropriation par les préfets de département de leurs missions en tant que délégués territoriaux est inégale, conduisant à des dynamiques variables selon les territoires ».

Les rapporteures recommandent que des instructions régulières puissent rappeler aux délégués territoriaux ce qui est attendu d'eux, tout en dressant le bilan global de ce qui a été réalisé.

Enfin, les réponses écrites au questionnaire des rapporteures ont mis en évidence quelques différences d'interprétation, entre la DMATES et l'ANCT, sur le rôle du préfet.

En effet, la DMATES a fourni, en réponse aux questionnaires des rapporteures, la réponse suivante : « la question de la remobilisation des préfets sur leur rôle de délégué territorial ne peut s'envisager sans appréhender celle de la restructuration de l'organisation de l'ANCT. L'article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que " le [délégué territorial] veille à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l'Agence, d'une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d'ingénierie et, d'autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du CGCT ". Ainsi, les préfets et sous-préfets ont-ils un rôle de coordination entre les différents acteurs territoriaux mais ne sauraient se substituer aux actions propres menées par les agents de l'ANCT. Dès lors, on ne peut que constater que l'ANCT ne dispose pas d'échelon local propre dont une partie pourrait être positionnée dans les services déconcentrés de l'État afin d'offrir un appui technique, local et spécialisé dans les enjeux étatiques, au profit du délégué territorial. En raison de cette absence, ce sont les agents des services préfectoraux et des directions déconcentrées qui mettent en oeuvre les programmes de l'ANCT, en plus des missions qui leurs sont dévolues »36(*).

Autrement dit, la DMATES pose la question de l'échelon territorial de l'Agence.

La notion de délégué territorial est définie clairement à l'article 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : « le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'État comportant un échelon territorial et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'État ».

Si c'est bien la loi, dont la valeur juridique s'impose à ce décret, qui fait du préfet le délégué territorial de l'Agence, il n'en reste pas moins que l'ANCT n'a aucun échelon ou service territorial. Or, ce décret précise quelles sont les missions dévolues au préfet en tant que délégué territorial, à savoir essentiellement la représentation et la coordination des actions de l'établissement avec les actions conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'État.

Dès lors, il semble que, pour la DMATES, une évolution du décret serait nécessaire pour que préfet puisse exercer pleinement ses missions de délégué territorial.

La DGCL et l'ANCT, de leur côté, se réfèrent essentiellement à la loi qui institue le préfet comme délégué territorial.

Vos rapporteures interprètent aussi, en filigrane, ces nuances d'interprétation à l'aune des difficultés d'effectifs dans les services de l'État.

À ce sujet, il convient de rappeler que le renforcement du préfet et des services déconcentrés de l'État est une priorité de la délégation aux collectivités territoriales.

Le rapport, adopté à l'unanimité par

la délégation aux collectivités territoriales du

Sénat en septembre 2022 intitulé « À la

recherche de l'État dans les territoires » et porté

par Agnès CANAYER et Éric KERROUCHE, avait mis en évidence

le constat d'une baisse des moyens de l'État dans les

territoires. Par exemple, en 2011 les effectifs physiques des

directions départementales interministérielles (DDI)

s'élevaient à 39 796 agents, mais ces directions ne comptaient

plus que 25 474 agents en 2020, soit une chute de

36 %.

Plusieurs des recommandations de ce rapport visaient à renforcer le préfet, à mieux l'ancrer localement et à lui donner les moyens de répondre aux attentes des élus locaux.

C. SYNTHÈSE DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT DU SÉNAT

Finalement, les rapporteures estiment que les recommandations suivantes ont été plutôt bien intégrées par l'ANCT et suivies d'actions significatives qui vont dans le sens préconisé par le Sénat :

- élaborer la feuille de route stratégique

2023 - 2026 de l'ANCT

(recommandation n° 1.b) ;

- échanger en direct avec les élus locaux

sur le bilan et les perspectives de l'Agence, pour nourrir le débat

national

État /territoires (recommandation n° 1.a) ;

- remobiliser les préfets sur leur rôle de délégué territorial (recommandation n° 2.b) ;

- doubler le nombre de chargés de mission

territoriaux de l'ANCT

(recommandation n° 3) ;

- mesurer le niveau de satisfaction des programmes nationaux par les élus locaux et mener des évaluations externes des dispositifs (recommandation n° 14).

Pour la dernière recommandation concernée

par cette partie

(recommandation n° 5 : privilégier une

communication plus simple et déconcentrée, reposant sur le retour

d'expérience des élus locaux et de leurs associations

d'élus), les rapporteures ont bien noté les évolutions en

cours, notamment celle du site Internet et celle de la future plaquette

informative pour les élus qui semblent aller dans le bon sens mais sans

pouvoir, encore, vérifier l'effectivité de leur mise en

oeuvre.

II. L'AGENCE A AMÉLIORÉ SON OFFRE D'INGÉNIERIE MAIS CONTRIBUE TRÈS PEU À RENFORCER LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE LOCALE

La loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires lui confie la mission de faciliter « l'accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d'ingénierie juridique, financière et technique, qu'elle recense »37(*).

Pour autant, la notion « d'ingénierie » recoupe des besoins et des domaines très différents : la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre, la conduite de projet, l'expertise financière, culturelle, administrative, de nombreuses expertises techniques... Même la notion d'ingénierie de projet peut recouper des réalités très diverses.

L'ANCT s'est positionné sur ce qui peut être qualifié « d'ingénierie amont », c'est-à-dire une ingénierie qui intervient pour définir, faire émerger, formaliser et cadrer les projets : diagnostics, projets de territoire, études de faisabilité ou définition d'un projet, conduite d'une concertation ou intégration du volet participation des habitants, et recherche de financements.

Le rapport de 2023 avait mis en évidence qu'en matière d'ingénierie, les interventions de l'Agence suscitaient critiques et questionnements.

Il avait souligné la profusion des dispositifs en matière d'ingénierie et le caractère parfois confus des interventions des différentes agences de l'État. Le constat du rapport était sans appel : certaines interventions frisent le doublon voire sont en concurrence. Il était attendu que l'ANCT trouve aussi une meilleure articulation avec le niveau régional qui est celui des grandes contractualisations en matière d'aménagement du territoire et de cohésion territoriale. La mise en place des CRTE avait également été considérée par les élus locaux comme une occasion manquée de simplification et de renouvellement des financements. Il était attendu que les élus locaux soient mieux informés et mieux accompagnés dans ce maquis.