IV. LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL SUR LES RÉFORMES EN COURS

A. UNE POLITIQUE D'INCLUSION PEU SOUTENABLE BUDGÉTAIREMENT

1. Une hausse continue du nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés

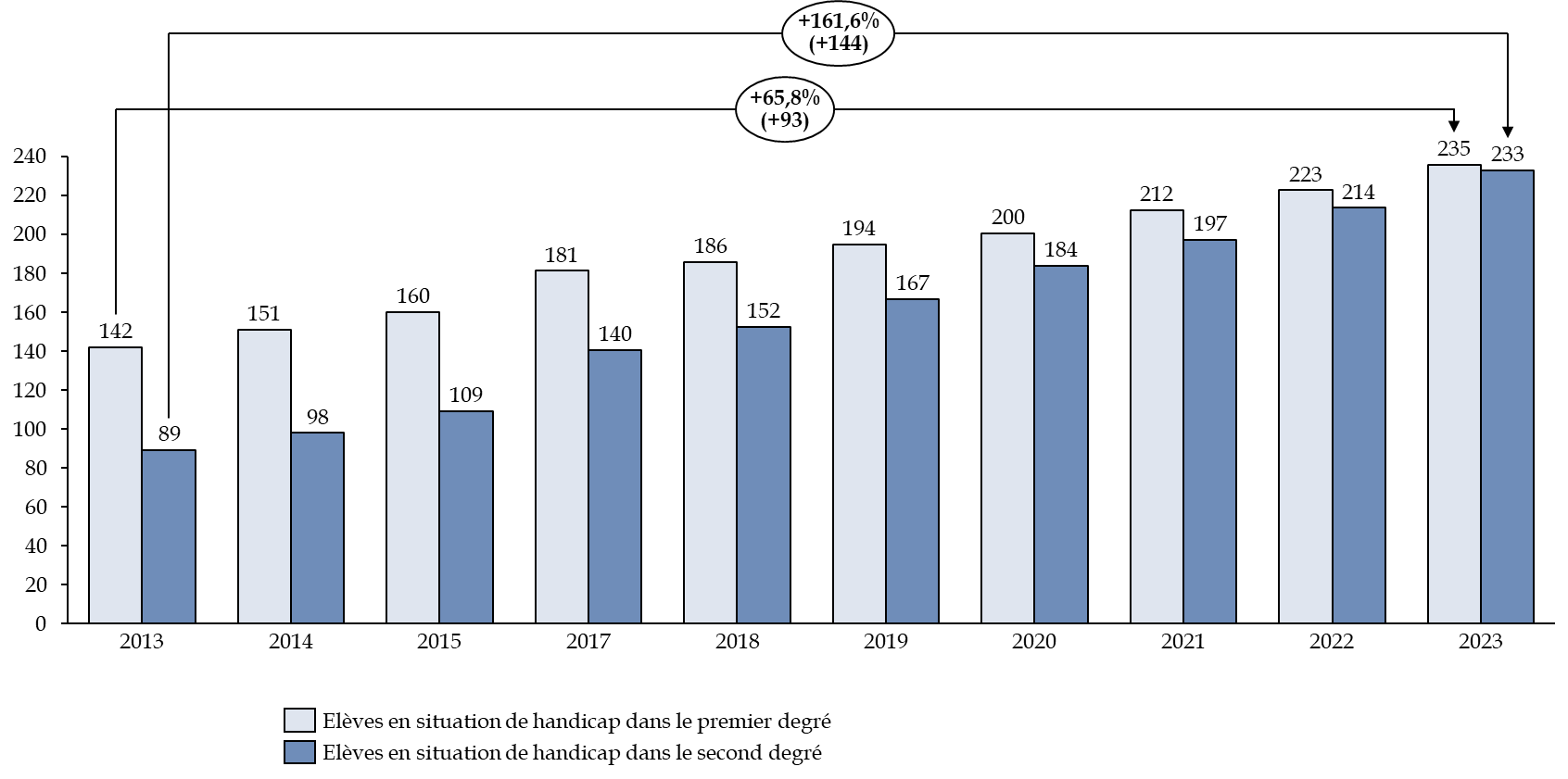

Depuis la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, qui garantit à tous le droit à une scolarisation en milieu ordinaire, dès lors qu'elle est possible, près de 240 000 élèves en situation de handicap supplémentaires ont été scolarisés, y compris dans les Unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS). La hausse a été de 66 % dans le premier degré, et de 162 % dans le second degré.

Évolution des effectifs

d'élèves en situation de handicap

scolarisés dans le

premier et le second degré

(en milliers)

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire budgétaire

Le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés a même augmenté de 6 %, soit 13 000 élèves, dans le premier degré, et de 9 %, soit une hausse de 19 000 élèves, dans le second degré, entre 2022 et 2023. À la rentrée 2024, le nombre d'élèves scolarisés en situation de handicap devrait passer à 513 000, représentant près de 45 000 élèves supplémentaires.

Ces élèves sont en classe en milieu ordinaire, parfois en ULIS. Les ULIS sont des dispositifs collectifs ouverts, au sein des écoles et établissements scolaires, dont l'objectif est précisément de favoriser leur scolarisation. Elles ont parfois une spécialisation pour répondre à certains troubles : trouble des fonctions auditives, du spectre de l'autisme, des fonctions visuelles etc.

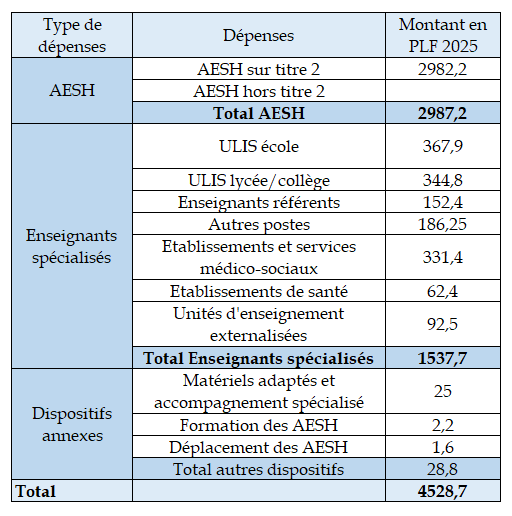

Ainsi, parmi les élèves en situation de handicap scolarisés, 24 % se trouvaient en ULIS à la rentrée 2023. La proportion monte à 25 % pour les élèves en situation de handicap du second degré. Si le nombre d'élèves scolarisés en ULIS augmente depuis 2017, en revanche la part des élèves en situation de handicap scolarisés en ULIS est en baisse, sans doute en raison de l'insuffisance des places dans ces structures.

Évolution de la part d'élèves

en situation de handicap

scolarisés dans une ULIS entre 2017 et

2023

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire budgétaire

Pourtant, le nombre de structures est en hausse : ainsi, depuis 2017, plus de 2 000 unités supplémentaires ont été créées. À la rentrée 2024, cela représenterait 68 unités supplémentaires ont été ouvertes dans le premier degré et 215 dans le second degré, dont 167 en collège. Le Gouvernement avait annoncé son ambition d'ouvrir une ULIS par établissement à la rentrée 2027. Cette évolution devrait être encouragée, le dispositif des ULIS constituant une aide particulièrement utile pour permettre la scolarisation d'élèves ayant besoin d'un accompagnement personnalisé.

Évolution du nombre d'ULIS de 2017 à 2024

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire budgétaire

Certains élèves sont également scolarisés de manière durable dans des établissements sociaux et médico-sociaux, à hauteur de 77 800 élèves à la rentrée 2023. Toutefois, la scolarisation dans ces établissements devrait être davantage développée. Ainsi, selon la Direction générale de l'enseignement scolaire, en 2024, plus de 28 000 élèves sont scolarisés en milieu ordinaire, alors qu'ils sont en attente d'une place dans un établissement social ou médico-social. Une telle situation interpelle, ces enfants ne recevant pas tout le soutien nécessaire.

En outre, de nombreux enfants présentant un trouble du comportement sont actuellement scolarisés en milieu ordinaire, sans d'ailleurs toujours bénéficier d'une reconnaissance de handicap. Les enseignants sont souvent démunis pour enseigner dans ces situations délicates. Le rapporteur spécial s'étonne d'ailleurs que le ministère ne dispose pas de données sur ce point précis, et ce d'autant plus que les inspecteurs d'académie sont très souvent saisis de cas de burn-out d'enseignants ou d'AESH en souffrance du fait de l'inclusion particulièrement difficile, pour ne pas dire ingérable, de certains enfants parfois violents, agressifs et incapables de maîtriser leurs pulsions.

Ces progrès dans la scolarisation d'élèves en situation de handicap doivent être salués. En effet, il y a une dizaine d'années, les parents d'élèves ayant des troubles semblables se trouvaient bien souvent démunis, en l'absence de solutions adaptées pour des enfants qui ont besoin d'un accompagnement spécifique mais pour lesquels la scolarisation en milieu ordinaire est bénéfique.

Toutefois, la hausse importante du nombre d'élèves en situation de handicap dans le milieu scolaire entraine des conséquences budgétaires, sur lesquelles il convient de s'interroger.

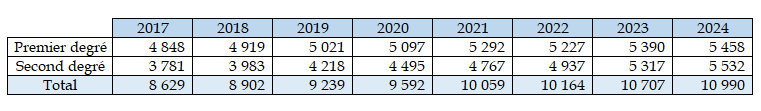

2. Un budget de 4,5 milliards d'euros consacrés à l'école inclusive, stable après deux années de hausse

Ainsi, le budget consacré à l'école inclusive est de 4,5 milliards d'euros au PLF 2025, soit un montant stable par rapport à 2024. Il est décomposé de la manière suivante :

- Près de 3 milliards d'euros sont consacrés au financement des accompagnements d'élèves en situation de handicap (AESH).

- Plus de 1,54 milliard d'euros permettent de rémunérer des enseignants spécialisés, dont 700 millions d'euros pour les personnels des ULIS.

- Un fonds de 25 millions d'euros pour soutenir l'achat de matériel pédagogique adapté aux élèves en situation de handicap est maintenu. Ainsi, en 2024, ce fonds a permis l'achat de 7 000 ordinateurs.

Ventilation des dépenses en faveur de

l'école inclusive

dans le PLF pour 2025

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire budgétaire

Il est surtout frappant de considérer la hausse considérable des moyens consacrés à l'école inclusive en l'espace de quelques années. Ainsi, entre 2022 et 2025, le coût budgétaire a augmenté de 25 %.

3. Un renforcement des moyens humains qui interroge

a) Une hausse continue des accompagnants d'élèves en situation de handicap

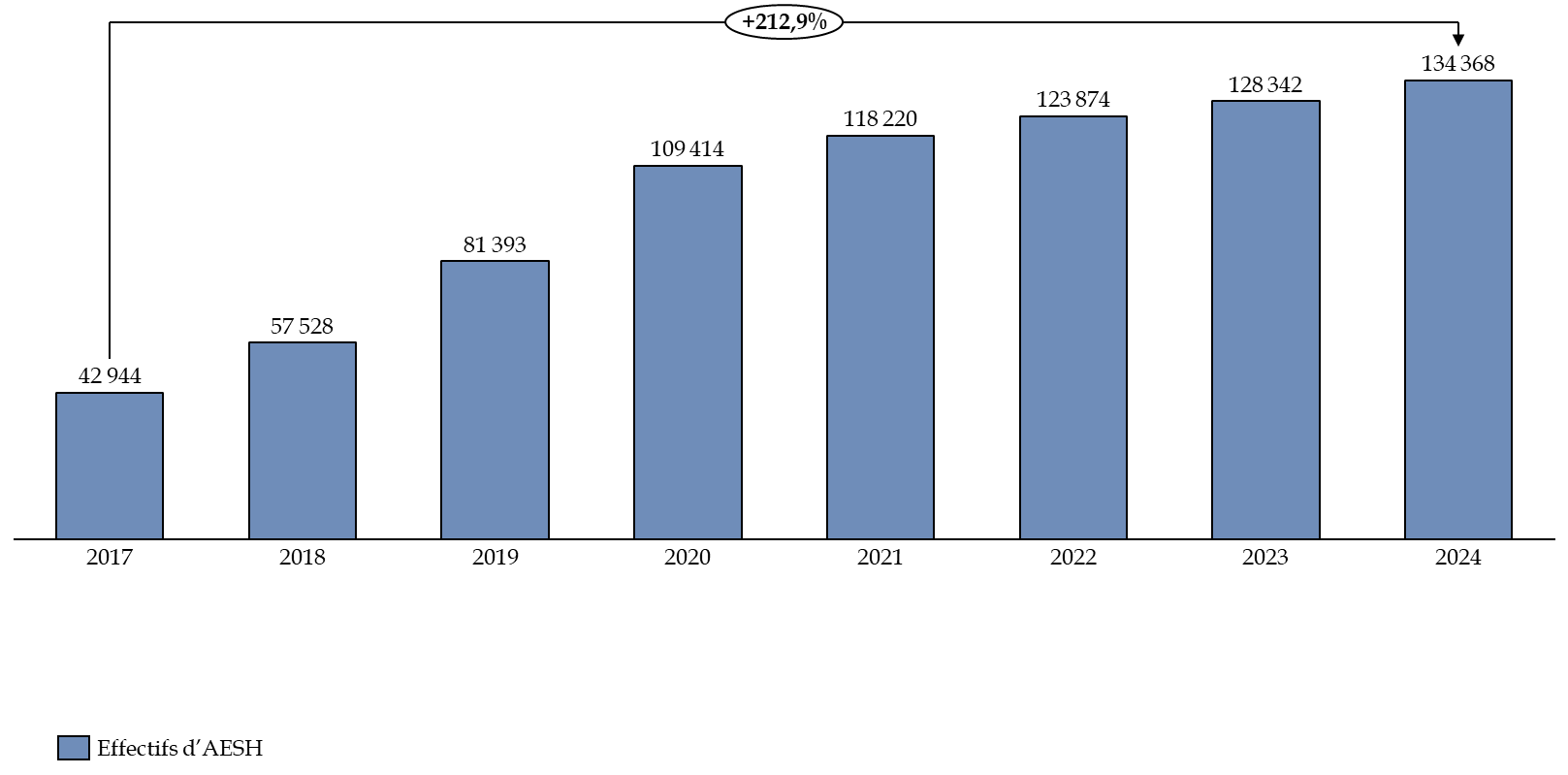

Le nombre d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) a été multiplié par trois entre 2017 et 2024, représentant 134 368 personnes en 2024. Les besoins ne cessent d'augmenter : ainsi, le PLF pour 2025 prévoit la création d'encore 2 000 postes d'AESH, portant leur nombre à plus de 135 000. Entre 2022 et 2025, plus de 13 000 emplois d'AESH auront été créés pour permettre de répondre aux besoins.

Évolution du nombre d'AESH entre 2017 et 2024

(en personnes physiques)

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire budgétaire

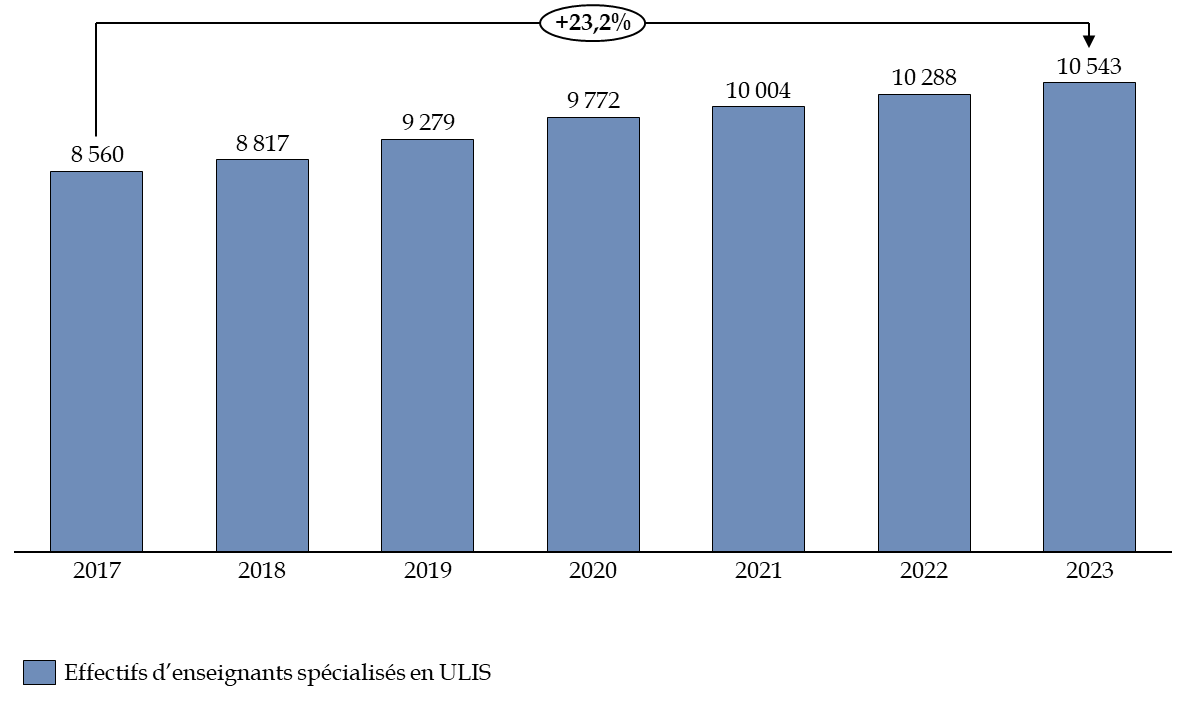

De même, les effectifs des enseignants spécialisés en ULIS ont également augmenté de 23,2 % entre 2017 et 2023, même s'ils ne représentent que 8 % des effectifs des AESH.

Évolution des effectifs d'enseignants spécialisés en ULIS entre 2017 et 2023

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire budgétaire

La hausse des effectifs d'AESH est concomitante de la politique de « CDisation », entamée en 2023, et qui doit être achevée en 2025. Cette politique vise à transférer les crédits finançant les AESH du hors titre 2, vers le titre 2, afin de stabiliser les emplois de ces personnels, qui jusqu'en 2023 ne disposaient en général que de contrats aidés. Le mouvement de CDisation devrait être achevé en 2025. En 2024 toutefois, près de 15 000 ETPT d'AESH demeuraient financés en hors titre 2, représentant plus de 500 millions d'euros.

Des revalorisations des AESH ont par ailleurs été mises en oeuvre par les lois de finances précédentes. Notamment, la revalorisation de septembre 2023, qui a permis le relèvement de leur grille indiciaire et la création d'une indemnité de fonction, a représenté un coût en année pleine de 240 millions d'euros. Pour un AESH exerçant à temps plein, cette revalorisation a représenté un gain net mensuel compris entre 102 euros et 129 euros, selon son niveau.

Par ailleurs, l'adoption de la loi10(*) du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne permet notamment aux AESH de bénéficier d'une quotité de travail plus élevée et donc d'une rémunération plus élevée. La mise en oeuvre de cette loi est encore en cours et est hétérogène d'un établissement à l'autre.

Ces politiques sont souhaitables pour valoriser des personnels indispensables à l'inclusion des élèves en situation de handicap, et dont les conditions de rémunération par l'Éducation nationale ne pouvaient qu'interpeller. Elles interrogent toutefois quant à leur soutenabilité budgétaire, en l'absence de maitrise des coûts pour les années à venir.

b) Un processus de prescription par les MDPH qui interroge

La particularité de la gestion de la scolarisation des élèves en situation de handicap est que l'Éducation nationale, en administration centrale comme dans les rectorats, n'a pas de visibilité sur les effectifs, dans la mesure où le nombre d'élèves scolarisés dépend de l'évolution des notifications effectuées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

Cela entraîne une déconnexion entre le prescripteur et le payeur qui n'est pas soutenable à long terme. Ainsi, en 2024, 336 732 élèves bénéficient d'une notification d'une MDPH, soit 65 % des élèves en situation de handicap scolarisés dans les territoires. Le nombre de notifications est hétérogène entre les MDPH, ce qui interroge sur l'encadrement du processus de notification.

En ce sens, une expérimentation a été conduite avec la mise en oeuvre de pôles d'appui à la scolarité (PAS) dans l'Aisne, la Côte-d'Or, l'Eure-et-Loir et le Var. En tout, une centaine de PAS devraient être déployés dans le territoire à la rentrée 2024.

Les PAS doivent apporter une réponse de premier niveau pour la scolarisation des élèves à besoins particuliers, en amont de la notification d'accompagnement spécialisé émise par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Leur objectif est de remplir des missions d'accueil des familles et des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers, d'appui pédagogique et éducatif auprès de ces élèves, d'attribution de matériel pédagogique adapté, et de soutien aux équipes pédagogiques. Chaque PAS est doté de deux personnels médico-sociaux et d'un enseignant déchargé à temps plein pour cette mission. Chaque pôle est complété de 3 emplois médico-sociaux relevant du ministère chargé des personnes handicapées. Le PLF pour 2025 prévoit d'ailleurs le financement de 100 emplois supplémentaires pour déployer les PAS dans quatre nouveaux départements.

Il sera intéressant de constater l'impact des pôles d'appui à la scolarité sur le soutien des élèves en situation de handicap en milieu scolaire. Toutefois, une réflexion plus large doit être engagée sur la soutenabilité budgétaire d'un dispositif dans lequel la décision d'engager la dépense ne relève pas de l'Éducation nationale.

Le processus de notification

Les parents de l'enfant en situation de handicap font une demande d'accompagnement auprès de la MDPH. La famille peut également être informée par le chef d'établissement ou le directeur d'école de la nécessité de mesures compensatoires dans le cadre d'un plan personnalisé de scolarisation. En l'absence de réaction de la part de la famille dans un délai de 4 mois, la MDPH est tenue d'engager un dialogue avec la famille.

Pour une première demande d'aménagement, la famille doit prendre contact avec l'équipe pédagogique afin que celle-ci élabore le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco). Ce guide précise la situation scolaire de l'élève et ses possibles besoins de compensation. Il comprend notamment les observations des enseignants sur l'élève.

L'équipe pluridisciplinaire d'évaluation (EPE) au sein de la MDPH évalue les besoins de compensation et élabore le parcours personnel de scolarisation (PPS). Il le transmet pour avis à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui prend la décision et émet la notification MDPH.

Source : Bilan des mesures éducatives du quinquennat, rapport d'information de Mme Annick BILLON, M. Max BRISSON et Mme Marie-Pierre MONIER, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, n° 543 (2021-2022) ; février 2022

4. Une pertinence de la politique difficile à évaluer et qui demande des explorations supplémentaires

Évaluer les effets de la politique d'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap est nécessaire au vu des enjeux budgétaires qu'elle représente. La Cour des comptes11(*) relève pourtant un « manque global de données pour qu'elle puisse être évaluée sur une base documentée ». Elle estime qu'« il n'est guère possible de se prononcer sur les performances du modèle français d'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, et encore moins de comparer celui-ci avec ceux d'autres pays ».

Elle relève toutefois que les enseignants déplorent notamment l'absence de supports pédagogiques adaptés et les délais trop longs pour obtenir les équipements. Les enseignants et AESH estiment « ne pas être suffisamment outillés et préparés », en termes de formation initiale et continue. Ainsi, près de 31 % des enseignants référents, chargés d'animer les équipes de suivi de scolarisation et du contact avec les familles, ne sont pas des enseignants spécialisés.

Au regard des enjeux budgétaires que représente l'inclusion des élèves en situation de handicap, il pourrait être utile d'étudier les pistes d'amélioration de cette politique.

* 10 Loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne.

* 11 L'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, Cour des comptes, 16 septembre 2024.