- RAPPORT

- I. L'ASSURANCE-EMPLOI : AUX ORIGINES DE LA

CRÉATION D'UN RÉGIME FÉDÉRAL

- II. UN RÉGIME UNIQUE : À LA FOIS

CONTRACYCLIQUE ET TERRITORIALISÉ

- III. LE MODÈLE DE L'ASSURANCE-EMPLOI :

DES LIMITES UNANIMEMENT SOULIGNÉES

- I. L'ASSURANCE-EMPLOI : AUX ORIGINES DE LA

CRÉATION D'UN RÉGIME FÉDÉRAL

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

N° 294

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 janvier 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur

le régime

de

l'assurance-emploi au

Canada,

Par M. Philippe MOUILLER, Mmes Pascale GRUNY, Frédérique PUISSAT, Annie LE HOUEROU, M. Olivier HENNO et Mme Cathy APOURCEAU-POLY,

Sénateurs et Sénatrices

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Xavier Iacovelli, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, M. Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, M. François Patriat, Mmes Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris, MM. Dominique Théophile, Jean-Marie Vanlerenberghe.

RAPPORT

___________

Une délégation de la commission des affaires sociales s'est rendue au Canada, à Ottawa, Montréal et Québec, en septembre 2024, afin d'étudier le fonctionnement de l'assurance-emploi.

Si la détermination du niveau d'indemnisation en fonction de la situation locale du marché du travail est modèle unique, il semble que les performances du marché du travail canadien n'y soient pas liées.

I. L'ASSURANCE-EMPLOI : AUX ORIGINES DE LA CRÉATION D'UN RÉGIME FÉDÉRAL

A. UNE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE DES COMPÉTENCES EMPLOI ENTRE ÉTAT FÉDÉRAL ET PROVINCES CANADIENNES

1. Le fédéralisme au coeur de l'identité canadienne

Le Canada fait du respect du fédéralisme et des compétences des 10 provinces et 3 territoires fédéraux un élément constitutif de son identité, en partie car c'est ce principe qui est à l'origine de la création du Canada en 1867. Le fédéralisme canadien se traduit par une répartition des compétences législatives, ou « partage des pouvoirs », entre le Parlement du Canada et les treize assemblées législatives provinciales et territoriales. C'est la loi constitutionnelle du 29 mars 1867, ou encore Acte de l'Amérique du Nord britannique (AANB), qui détermine cette répartition.

2. Un partage des compétences efficient en matière de politiques de l'emploi

Concernant les seules politiques de l'emploi, elles font l'objet d'un partage équilibré entre l'échelon fédéral et les provinces. L'assurance-emploi, équivalent de l'assurance chômage, relève ainsi uniquement du législateur national depuis sa création (loi constitutionnelle du 10 juillet 1940), tandis que les politiques de formation professionnelle sont co-financées par les deux échelons mais ont vu leur pilotage progressivement transféré aux provinces à partir de 1996.

D'autres domaines en lien avec les politiques de l'emploi font l'objet d'une compétence partagée entre l'échelon fédéral et provincial, à commencer par la politique migratoire qui permet notamment de répondre aux besoins du secteur agricole, sachant qu'au Canada plus de 4,1 % des personnes en emploi sont des travailleurs étrangers temporaires.

Enfin, le service de placement des travailleurs, qui vise à faciliter le recrutement et l'embauche pour les employeurs, est également assuré à la fois par les guichets-emplois de l'administration fédérale et par des initiatives équivalentes des provinces, tel que Québec emploi.

Derrière cette complémentarité des compétences en matière d'emploi se trouve l'idée que la prestation assurantielle, pour être garantie pour tous, doit être exercée au niveau fédéral tandis que les provinces sont plus à même d'identifier les besoins de formation et d'emploi au sein des territoires.

Le Québec : une province engagée dans le champ des politiques sociales

Avec plus de 22 % de la population canadienne et presque autant de son produit intérieur brut, le Québec est la seule province à majorité francophone dans le pays. Au fil d'une histoire complexe, la province a longtemps revendiqué un statut à part, allant jusqu'à s'opposer au rapatriement de la Constitution canadienne en 1982 faute de concessions jugées suffisantes.

Dans le domaine des politiques sociales, le Québec est particulièrement volontariste et développe, dans le respect de ses compétences propres et partagées, de nombreuses actions. On peut notamment citer la mise en place d'un régime provincial de retraite contributif, ou bien la mise en place de prestations parentales plus généreuses.

B. L'ASSURANCE-EMPLOI : UN RÉGIME PROGRESSIVEMENT AFFIRMÉ

Mise en place dès 1940, alors que le souvenir de la grande dépression n'est pas loin et que la création au Royaume-Uni du système dit « beveridgien » est observée avec attention, l'assurance-emploi vise à « offrir une assurance contre la perte temporaire de revenu provoquée par le chômage ». Dès les années 1950, ce régime obligatoire - à l'exception de la fonction publique, de certaines professions et des personnes au-dessus d'un salaire annuel fixé - couvre près de deux tiers des travailleurs.

Depuis, de nombreuses réformes ont profondément modifié le fonctionnement de l'assurance-emploi :

- en 1971 et 1977, la mise en place des « régions économiques de l'assurance chômage » permet de déterminer la durée, puis l'admissibilité des bénéficiaires selon le taux de chômage local ;

- en 1990, la part de financement du régime par le gouvernement fédéral est supprimé, et ce dernier est désormais uniquement abondé par les cotisations salariales et patronales ;

- en 1996, les modalités de calcul et le niveau d'indemnité sont revus, tandis qu'une dégressivité de ces dernières est mise en place ;

- en 2012, le calcul des prestations évolue à nouveau et les critères de démarche raisonnable de recherche d'emploi ou d'emploi convenable sont redéfinis plus restrictivement.

L'assurance chômage aux

États-Unis : un financement employeur

sur le modèle du

bonus-malus

Du fait de la proximité géographique, les politiques sociales canadiennes sont souvent comparées aux dispositifs existants aux États-Unis. L'assurance-emploi n'y déroge pas, et passe ainsi pour un régime relativement généreux et universaliste.

Plusieurs États mettent en place des lois sur l'assurance chômage dès 1932, mais c'est le Social Security Act de 1935 qui institue au niveau fédéral l'obligation d'un régime d'assurance chômage. Cependant, les États peuvent librement fixer les niveaux d'indemnisation, de cotisation ainsi que certaines conditions d'éligibilité.

La spécificité du système d'assurance chômage aux États-Unis tient à son financement, intégralement assuré par les cotisations patronales, modulées selon l'historique de chaque entreprise en matière de licenciement. Le système de modulation des cotisations consiste à faire supporter à chaque employeur les coûts générés par ses licenciements. Deux mécanismes limitent cependant cette responsabilisation des employeurs :

- le calcul des cotisations employeurs ne se fait que sur la masse salariale imposable, qui est plafonnée par chaque État, ces cotisations sont par exemple dues sur 7 000 dollars par salarié par an en Floride, contre 67 600 dollars dans l'État de Washington ;

- un taux minimal et maximal de cotisations employeur existe dans chaque état pour les entreprises, le taux minimal est par exemple de 0 % dans plusieurs états dont l'Iowa et le Texas, tandis que dans le Massachusetts le taux maximal est de 19,57 % contre 5,4 % dans seize autres états.

Pour exemple, dans l'État de New-York, où le coût de la vie est particulièrement élevé, l'indemnité chômage peut être versée pendant 6 mois et demi, et varie entre 470 et 1920 euros par mois.

II. UN RÉGIME UNIQUE : À LA FOIS CONTRACYCLIQUE ET TERRITORIALISÉ

A. L'ASSURANCE-EMPLOI : UN FILET DE SÉCURITÉ SOCIALE POLYVALENT

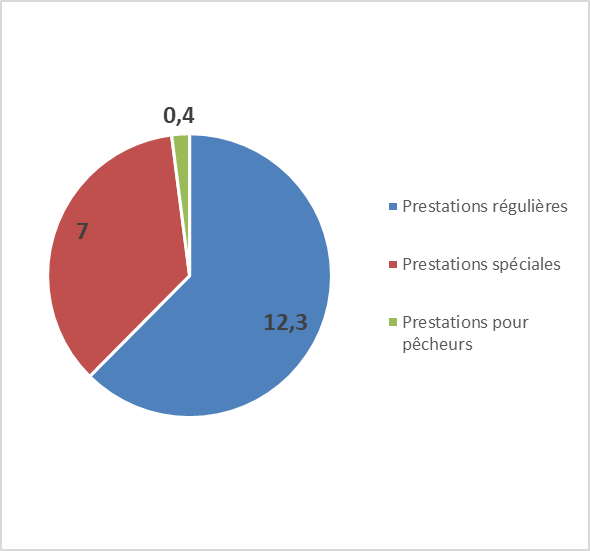

À la différence du champ de la sécurité sociale en France, le Canada a fait le choix de confier à l'assurance-emploi à la fois la mission d'assurer le risque de perte d'emploi et les risques de la vie qui peuvent conduire à devoir s'absenter du travail pour une période donnée.

Les prestations dites régulières visent donc à apporter un revenu temporaire aux travailleurs sans emploi pendant qu'ils cherchent du travail, ou lorsqu'ils perfectionnent leurs compétences. Un régime spécifique, également géré par l'assurance-emploi, existe pour les pêcheurs, leur accordant des conditions d'éligibilité plus souples en considérant que c'est à la collectivité de prendre en charge les périodes durant lesquelles leur activité est interdite pour des raisons environnementales notamment.

Les prestations dites spéciales apportent quant à elles un soutien aux personnes employées et aux travailleurs indépendants qui sont conduits à s'absenter du travail en raison d'un évènement particulier. Il peut s'agir :

- d'une prestation maladie ;

- d'une prestation grossesse ;

- d'une prestation parentale ;

- d'une prestation dite « de compassion » pour accorder des soins à une personne gravement malade ou blessée ;

- d'une prestation pour proches aidants dans le cas de soins à un membre de la famille qui est gravement malade.

Toutes ces prestations, régulières et spéciales, sont servies par l'assurance-emploi aux travailleurs qui ont cotisé au cours de la dernière année et remplissent les conditions d'éligibilité. Les travailleurs indépendants ont un droit d'option pour certaines prestations seulement.

La Commission de l'assurance-emploi du Canada

(CAEC) :

un organe de surveillance paritaire du

régime

Composée de quatre membres représentant les intérêts du gouvernement, des travailleurs et des employeurs, la CAEC assure la fixation des orientations et la surveillance du régime d'assurance-emploi.

Pour se faire, elle est tenue de :

- produire un rapport annuel de contrôle et d'évaluation du régime en matière d'efficacité des prestations d'emploi, qui doit être déposé au Parlement du Canada ;

- d'élaborer ou d'approuver les politiques concernant l'administration et l'exécution du régime d'assurance-emploi ;

- de fixer le taux de cotisation d'assurance-emploi, ainsi que le maximum des gains annuels assurables, d'après les projections actuarielles dont elle dispose ;

- de participer au Tribunal de la sécurité sociale et de superviser le Conseil d'appel en assurance-emploi.

B. UN DISPOSITIF CONTRA CYCLIQUE ET TERRITORIALISÉ

1. Un principe d'indemnisation contracyclique du chômage au niveau des régions économiques

La particularité du régime de l'assurance-emploi consiste à ce que les conditions d'affiliation, de durée mais également le montant des prestations puissent varier suivant le dynamisme du marché du travail appréhendé localement. Au nombre de 66, les régions économiques ne se superposent pas avec les subdivisions administratives, mais sont délimitées en fonction des bassins d'emploi et permettent ces comparaisons : compte tenu de la faible densité de population, certaines régions économiques couvrent un territoire conséquent.

L'esprit du dispositif est d'encourager la réinsertion rapide quand le marché du travail régional est proche du plein emploi et, à l'inverse, d'assurer un meilleur filet de sécurité pour les demandeurs d'emploi lorsque la situation macroéconomique locale se détériore.

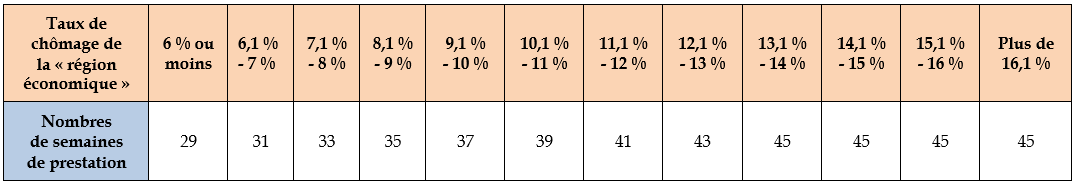

Le taux de chômage au sein d'une région est donc le seul indicateur utilisé pour initier l'ajustement automatique et contracyclique des conditions d'éligibilité. Par conséquent, les conditions d'éligibilité et le montant de l'allocation chômage d'un bénéficiaire dépendent de la catégorie dans laquelle le taux de chômage de sa région économique le place. Ces catégories, ainsi que les modalités de calcul qui en découlent, sont fixées par la loi de 1996, ainsi que par divers règlements.

Concrètement, pour être éligible, un employé doit travailler au moins 700 heures par an dans une région économique où le taux de chômage est inférieur ou égal à 6 %, alors qu'il lui suffit de travailler 420 heures par an dans une région avec un taux de chômage supérieur à 13,1 %. De même, pour un nombre d'heures travaillées identique, un taux de chômage local plu élevé entraînera le versement d'une allocation chômage sur une plus longue période. Le montant de l'allocation est quant à lui fixé à 55 % du salaire moyen hebdomadaire des « meilleures semaines » de l'assuré sauf exceptions liées au niveau de vie du foyer.

|

Nombre d'heures

travaillées minimal |

Nombre de meilleures semaines de

rémunération |

|

Nombre de semaines de prestation versées

pour une personne ayant travaillé durant une année |

|

2. Un système qui aboutit à un niveau d'indemnisation fortement incitatif au retour à l'emploi

Dans les faits, le régime de l'assurance-emploi paraît peu généreux comparé au régime français, et s'inscrit dans une logique où le faible niveau d'indemnisation est censé inciter les travailleurs ayant perdu leur emploi à rapidement en retrouver un. Cette philosophie doit être mise en contexte avec une économie ayant durablement connu un faible niveau de chômage.

Cette frugalité du régime se traduit par le taux de remplacement du revenu, qui est fixé à 55 % du salaire net contre 64 % en France, mais également par la prestation mensuelle maximale qui est de 1 785 euros contre 7 500 euros en France. Par ailleurs, la durée d'indemnisation maximale est de 11 mois et une semaine au Canada en cas de chômage local supérieur à 13 %, contre 18 mois pour les moins de 53 ans en France.

|

Prestation mensuelle moyenne versée |

Taux de remplacement du revenu |

Durée de l'indemnisation chômage dans la majorité des régions économiques |

Il faut enfin noter que, l'échelle des conditions d'indemnisation de l'assurance-emploi est en réalité peu utilisée puisque l'essentiel des régions économiques sont dans des conditions d'emploi favorable. Ainsi, en 2024, seules 7 régions économiques sur 66 avaient un taux de chômage supérieur à 10 %, et 37 d'entre elles - totalisant une grande majorité des travailleurs canadiens - avaient un taux inférieur à 7 %, donnant droit aux conditions d'indemnisation les plus restrictives.

C. UN FINANCEMENT PARITAIRE DOTÉ D'UNE RÈGLE D'OR

Le financement de « l'assurance-emploi » est assuré par des cotisations salariales, fixées à 1,66 % du salaire de l'employé en 2024, et patronales. Ces dernières correspondent à 1,4 fois les cotisations salariales1(*), soit 2,32 % en 2024. Afin de limiter la charge financière des prestations pour le régime, la prestation ne peut pas excéder un montant défini comme le « maximum de la rémunération assurable annuellement », soit 42 000 euros en 2024. Cela signifie en contrepartie qu'un salarié ne verse plus de cotisations au-delà d'un seuil correspondant à ce maximum assurable, soit 700 euros de cotisations en 2024.

Le niveau de cotisations salariale est donc négocié, et fixé tous les ans par la Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC). Pour effectuer cet ajustement, la CAEC doit garantir un budget à l'équilibre à horizon de 7 ans glissants, en autorisant un excédent ou un déficit de plus ou moins 0,05 % d'une année fiscale à l'autre. Les excédents ou les déficits, censés être exceptionnels, sont inclus dans le budget fédéral.

L'assurance chômage canadienne étant une compétence fédérale depuis 1940, les provinces ne participent pas à ces négociations ; le Québec dispose cependant d'un taux de cotisation inférieur au reste du Canada (1,32 % en 2024 pour les cotisations salariales) en raison de l'existence du Régime québécois d'assurance parentale, se substituant à l'assurance-emploi fédérale pour les prestations de maternité, paternité et congés parentaux des résidents du Québec.

III. LE MODÈLE DE L'ASSURANCE-EMPLOI : DES LIMITES UNANIMEMENT SOULIGNÉES

A. QUELS RÉSULTATS SUR LE TAUX DE CHÔMAGE ?

Après le choc de la crise sanitaire le Canada a, comme de nombreux pays, fait face à de fortes pénuries de main-d'oeuvre après la pandémie, mais plus récemment on constate une remontée du taux de chômage qui atteindrait 6,7 % en 2024.

Les difficultés à trouver un emploi concernent en priorité les jeunes et les nouveaux arrivants sur le marché du travail et s'expliquent principalement par une inadéquation entre l'offre de main-d'oeuvre et les besoins. En témoigne la persistance de difficultés à l'embauche dans certains secteurs qualifiés.

Un autre facteur explicatif de la situation du marché du travail réside dans le rôle de l'immigration. Pays d'immigration économique aux politiques de quotas volontaristes, le Canada a subi durant la pandémie des restrictions sévères sur l'immigration. L'afflux d'immigrants depuis 2021 a dans un premier temps permis de répondre aux pénuries de main-d'oeuvre, mais entraîne désormais une augmentation du nombre d'actifs sans que tous ne parviennent à trouver un emploi.

Il faut enfin noter que le niveau de chômage est très variable géographiquement, et que les grands centres urbains connaissent les taux de chômage les plus élevés, tandis que les zones agricoles sont relativement épargnées. Cela s'explique d'une part par le fait que les grandes métropoles se trouvent être les points d'entrée des flux migratoires, et qu'elles concentrent les activités économiques les plus sensibles aux cycles de l'économie, et d'autre part du fait que le secteur agricole demeure structurellement en pénurie de main-d'oeuvre.

B. LA TERRITORIALISATION DU RÉGIME DE L'ASSURANCE-EMPLOI FAIT L'OBJET DE CRITIQUES RÉCURRENTES

Le fonctionnement de l'assurance-emploi, dont les modalités d'indemnisation varient selon les régions économiques, est souvent accusé de renforcer les disparités territoriales. En effet, il est susceptible de désinciter à la mobilité des chômeurs vivant dans les régions les plus sinistrées, car leur rapprochement des bassins d'emploi dynamiques signifierait une diminution de leurs droits à prestation.

De même, et puisque les conditions de financement sont les mêmes dans les différentes provinces, ce régime aboutit à des transferts financiers entre les provinces. Plus fondamentalement, il suppose d'assumer une inégalité entre les cotisants, dont un même niveau de cotisation garantit des droits dont le niveau diffère selon la localisation. Un tel système paraît, du point de vue du droit français, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.

Enfin, il semble que ce régime conduise à entretenir certains travailleurs dans la précarité, et notamment dans les provinces où le secteur du tourisme est pourvoyeur d'emploi. Dans ces provinces, où le taux de chômage est élevé du fait du caractère intermittent de l'activité, les travailleurs ne sont pas incités à choisir un emploi pérenne car le niveau d'indemnité y est relativement plus élevé qu'ailleurs au Canada.

C. UN PROJET DE RÉFORME QUI TARDE À VENIR

À la suite de la crise sanitaire, le gouvernement Trudeau s'était engagé, en 2021, à mettre en place « un système digne du XXIe siècle ». Cet engagement s'est traduit par d'intenses consultations entre les partenaires sociaux, durant lesquelles les syndicats ont unanimement demandé une suppression de la « norme variable d'admissibilité », c'est-à-dire du caractère territorialisé du régime.

La ministre de l'emploi, du développement de la main-d'oeuvre et de l'inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, devait déposer la réforme d'ici à l'été 2022 selon sa lettre de mandat, mais les difficultés rencontrées par le gouvernement Trudeau ainsi que l'opposition des organisations de représentation patronales d'augmenter le taux de remplacement ont conduit à un abandon tacite de la réforme.

En définitive, la mise en place d'un système d'assurance chômage dont le niveau de prestation varierait selon la situation de l'emploi appréhendée au niveau local ne semble pas être souhaitable en France.

Réunie le mercredi 29 janvier 2025 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté le rapport présenté par Philippe Mouiller, Frédérique Puissat, Pascale Gruny, Annie Le Houerou, Olivier Henno et Cathy Apourceau-Poly, rapporteurs, et en a autorisé la publication sous forme d'un rapport d'information.

EXAMEN EN COMMISSION

___________

Réunie le mercredi 29 janvier 2025, sous sa présidence, la commission a entendu une communication de M. Philippe Mouiller, président, sur la mission relative à la situation du travail et de l'emploi au Canada.

M. Philippe Mouiller, président. - Avant de présenter collectivement le compte rendu de notre mission d'information, il me faut revenir brièvement sur sa naissance.

En France, depuis la loi du 5 septembre 2018, les règles du régime d'assurance chômage sont déterminées par les partenaires sociaux, dans le respect d'objectifs fixés par le Premier ministre, qui peut, à défaut d'un accord, prendre un décret de carence pour fixer lui-même ces règles. En 2022, alors qu'un décret de carence arrivait à échéance et qu'il fallait proposer de nouvelles règles pour l'assurance chômage, le ministre de l'époque, Olivier Dussopt, a mis en avant l'exemple du Canada pour inciter à la mise en place d'une indemnisation contracyclique.

La commission des affaires sociales a alors décidé d'aller étudier ce modèle canadien, pour voir les enseignements qui pouvaient en être tirés. Ce déplacement devait avoir lieu en 2023, mais l'actualité en a décidé autrement, et il n'a pu être effectué qu'en 2024.

De fait, ce déplacement date de moins de six mois, et il nous semble pourtant déjà bien loin. Venus à notre rencontre à la fin du mois d'août 2024, entre deux sessions parlementaires, nos interlocuteurs québécois nous demandaient systématiquement quand nous aurions un premier ministre. Depuis, nous en avons connu deux et il semble que l'instabilité ait été contagieuse, puisque le Premier ministre canadien a annoncé sa démission au début du mois de janvier 2025.

Mme Pascale Gruny. - Arrivés à Ottawa, capitale politique du pays, nous avons été reçus par l'ambassadeur de France au Canada. Ce dîner a été l'occasion, au-delà de notre thème de déplacement, d'évoquer l'importance des relations entre le Canada et la France sur le plan économique et culturel, de constater l'évolution de l'influence de la langue française au Québec et dans les autres provinces, mais aussi de revenir sur les raisons qui ont poussé le Sénat à rejeter la ratification de l'Accord économique et commercial global (Ceta) en soutien à nos agriculteurs.

Notre présence à Ottawa nous a permis de nous intéresser à la gestion par l'État fédéral du régime de l'assurance-emploi. En effet, l'assurance-emploi relève des compétences du législateur national depuis la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, contrairement à d'autres politiques de l'emploi, telles que la gestion de la formation professionnelle qui est dévolue aux provinces, ou des visas de travail qui sont gérés conjointement par les deux échelons.

Lors de notre visite des services du ministère de l'emploi et du développement social, nous avons pu nous faire présenter les principales caractéristiques du régime de l'assurance-emploi. Contrairement au modèle des branches de la sécurité sociale en France, le Canada a fait le choix de confier à l'assurance-emploi à la fois la mission d'assurer le risque de perte d'emploi et les risques de la vie qui peuvent conduire à une absence du travail pour une période donnée. Aussi, l'assurance-emploi verse des prestations régulières pour les travailleurs sans emploi, mais également des prestations dites « spéciales » pour congé maladie, grossesse, parental ou encore congé dit « de compassion » lorsqu'il s'agit d'apporter des soins à une personne gravement malade ou blessée. L'assurance-emploi dispose d'un régime spécifique pour ces deux natures de prestation à destination des pêcheurs, qui représentent un enjeu économique important au Canada, et qui vise à soutenir ces professionnels lorsque leur activité est interdite, pour des raisons environnementales notamment.

Mme Frédérique Puissat. - Sur le plan des caractéristiques de l'indemnisation, l'assurance-emploi est un régime unique en son genre, puisqu'il combine un caractère contracyclique et une logique territorialisée. L'indemnisation contracyclique est bien connue, et permet de moduler à la baisse les prestations lorsque le taux de chômage est bas, considérant que le dynamisme de l'activité économique doit permettre un retour rapide à l'emploi, et au contraire d'allonger la durée de versement du revenu de remplacement lorsque le taux de chômage est élevé.

Cependant, la spécificité du système de l'assurance-emploi réside dans la manière d'appréhender l'état du marché du travail. En effet, le taux de chômage y est considéré sur une base locale, au sein de 66 régions économiques, qui ont été déterminées en fonction des bassins d'emploi.

Ainsi, c'est le taux de chômage au sein de cette région économique qui est utilisé pour déterminer les conditions d'indemnisation du demandeur d'emploi. Ce taux fait à la fois varier la norme d'éligibilité, de 700 heures travaillées durant l'année précédente à seulement 420 heures au-delà de 13 % de chômage, mais aussi la durée de versement l'allocation ou le nombre de meilleures semaines considéré pour le calcul de l'indemnité. Par conséquent, si le taux de remplacement est fixé à 55 % du salaire moyen hebdomadaire des « meilleures semaines » de rémunération, la durée de maintien de l'allocation, elle, peut aller de sept à onze mois.

Ces règles d'indemnisations aboutissent dans tous les cas à un régime relativement moins généreux que le modèle français. D'abord le taux de remplacement de 55 % est sensiblement plus faible que les 64 % du salaire net garantis en France. Cette différence aboutit à ce que la prestation mensuelle versée au Canada soit équivalente à 1 430 euros par mois. Par ailleurs, la durée d'indemnisation maximale est de onze mois et une semaine au Canada, dans le cas rare d'un taux de chômage local supérieur à13 %, contre 18 mois pour les moins de 53 ans partout en France.

Il faut surtout noter que l'échelle des conditions d'indemnisation de l'assurance-emploi est en réalité peu utilisée puisque l'essentiel des régions économiques sont dans des conditions d'emploi favorable. Ainsi, en 2024, seules sept régions économiques sur 66 avaient un taux de chômage supérieur à 10 %, et 37 d'entre elles - totalisant une grande majorité des travailleurs canadiens - avaient un taux inférieur à 7 %, donnant droit aux conditions d'indemnisation les plus restrictives.

M. Olivier Henno. - Toujours lors de notre séjour à Ottawa, nous avons pu bénéficier d'une présentation des modalités de financement du régime de l'assurance-emploi par le bureau du surintendant des institutions financières. Depuis les années 1990, le régime est en effet uniquement financé par les cotisations salariales et patronales. Les cotisations patronales sont un multiple de 1,4 des cotisations salariales, qui sont elles-mêmes fixées annuellement afin de garantir la soutenabilité du régime. Concrètement, la Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC) est guidée par une règle d'or, qui doit permettre d'avoir un budget à l'équilibre à l'horizon de sept ans. Cette gestion rigoureuse exclut par construction tout déficit du régime à moyen terme.

Cependant, et afin de limiter la charge financière des prestations servies, celles-ci ne peuvent excéder un montant défini comme le « maximum de la rémunération assurable annuellement », soit 42 000 euros en 2024. Cela signifie en contrepartie que salarié et employeur ne versent plus de cotisations au-delà d'un seuil correspondant à ce maximum assurable, soit 700 euros de cotisations en 2024.

Enfin, nous nous sommes rendus au Parlement du Canada, qui a la particularité de regrouper sur le même lieu chambre basse et chambre haute. Sur le plan institutionnel, le Sénat du Canada est composé de parlementaires nommés par le gouverneur général, sur avis du Premier ministre, siégeant jusqu'à l'âge de 75 ans. Formellement l'approbation du Sénat est nécessaire pour l'adoption d'une loi, mais ce dernier ne rejette que très rarement les projets de loi adoptés par la chambre élue démocratiquement. Sur le plan architectural, et alors que la cour d'honneur du Palais du Luxembourg est en travaux, nous avons été impressionnés par la prouesse de la Chambre des communes. En effet, le bâtiment principal ayant été touché par un incendie, la salle où se déroulent les séances publiques a été temporairement installée au sein d'une cour à l'aide d'un plafond de verre.

Dans la suite de notre déplacement, nous nous sommes rendus à Montréal afin de rencontrer les partenaires sociaux et de recueillir leur appréciation du modèle de l'assurance-emploi. Le Conseil du patronat du Québec a ainsi insisté sur l'importance de conserver une application stricte de la règle d'or de financement, afin d'assurer la soutenabilité du modèle. De même, et contrairement à ce que nous avions pour partie imaginé, ces représentants nous ont assuré que l'indemnisation contracyclique ne réglait en aucune manière la problématique des filières en tension, et qu'en la matière seule la formation professionnelle permettait de réduire ces tensions.

Mme Cathy Apourceau-Poly. - Nous avons également entendu, non pas le point de vue des organisations syndicales, mais celui du Conseil national des chômeurs, organisation de représentation des chômeurs au Canada, association dont il faut saluer l'action tant il est vrai que la parole des chômeurs est trop rarement entendue. Cet échange avec son porte-parole nous a permis de confirmer la relative « frugalité » de l'indemnisation des chômeurs au Canada, mais également d'insister sur l'importance de conserver une gouvernance strictement paritaire, et sur le risque en période budgétaire contrainte que la trésorerie du régime attise les convoitises. L'évocation de ce risque nous a renvoyés aux expériences des derniers textes financiers et à la situation de l'Unedic.

Enfin, nous avons rejoint la ville de Québec, pour y rencontrer l'administration provinciale chargée de la gestion de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Cette présentation nous a permis de constater que l'échelon de la province autorise un pilotage très fin sur les besoins de compétences des employeurs. À l'aide de remontées statistiques et d'entretiens avec les représentants d'employeurs, ces services prévoient les besoins présents et à venir des employeurs de la province, et mobilisent des financements en faveur de formations courtes ou de moyenne durée afin de permettre aux demandeurs d'emploi d'acquérir les compétences recherchées.

Nous avons également pu profiter de notre présence à Québec pour visiter un bureau de « Service Canada », qui offre un guichet unique aux citoyens dans l'accès aux différents services et prestations du gouvernement du Canada. Ainsi, au sein du bureau visité, des agents étaient formés pour accompagner le public accueilli dans ses demandes relatives à l'assurance-emploi, mais également aux visas, aux impôts, à l'assurance maladie ou même à la création d'une entreprise. Cette polyvalence est à la fois rendue possible par un système poussé de formation interne et par l'existence d'outils informatiques permettant la consultation, en temps réel, de personnes ressources sur des sujets spécifiques au sein du réseau national.

Au moment où la question de la présence des services publics dans les territoires se pose de façon cruciale, et alors que le déploiement des maisons France Services est encore en cours, l'exemple canadien nous semble devoir être regardé de près, et imité dans sa philosophie comme dans ses réalisations. Un point parmi d'autres, qui peut paraître anecdotique, mais reste révélateur : l'ensemble des administrations rencontrées ne parlaient pas d'usagers, ou de bénéficiaires de prestations, mais de « clients ». Si l'analogie avec le secteur commercial ne doit pas être développée en tout point, cette terminologie permet d'insister sur l'expérience et la satisfaction des utilisateurs du service public, et donc sur sa qualité.

Mme Annie Le Houerou. - Au retour de notre déplacement, quel bilan tirer de l'expérience canadienne ? Chacun se forgera son appréciation personnelle de la philosophie de l'assurance-emploi, mais des constats objectifs demeurent possibles.

D'abord, concernant les performances du marché du travail au Canada. Le taux de chômage y a été en 2024 de 6,7 %, ce qui paraît une performance depuis la France, mais est vécu comme un taux trop important au Canada. En effet, en 2022 encore, ce taux était de 4,9 %. Les interlocuteurs rencontrés l'expliquent en partie par l'effet de l'immigration sur le marché du travail, qui y est fortement dépendant au Canada. La pandémie mondiale a limité l'arrivée de travailleurs, entraînant d'importantes pénuries de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, on assiste à une augmentation du nombre d'actifs sans que tous ne parviennent à trouver un emploi.

Dans tous les cas, il semble que le caractère contracyclique de l'indemnisation soit incitatif, mais il est difficile d'établir un effet réel sur l'emploi de la territorialisation du dispositif.

En outre, la territorialisation du régime de l'assurance-emploi fait l'objet de critiques récurrentes qu'il nous faut rapporter. D'abord ces différences de niveau d'indemnisation tendent à renforcer les disparités territoriales : pour un demandeur d'emploi, se rapprocher d'un bassin d'emploi dynamique signifie également prendre le risque de voir ses indemnités diminuer. De même, ce régime aboutit à des transferts financiers entre les provinces, et à une certaine iniquité entre les cotisants. Pour un même niveau de cotisation, un travailleur ne s'assure pas des mêmes prestations, ce qui du point de vue français, entre en conflit avec notre attachement au principe d'égalité devant les charges publiques.

Enfin, il semble que ce régime conduise à entretenir certains travailleurs dans la précarité, et notamment dans les provinces où le secteur du tourisme est pourvoyeur d'emploi. Dans ces provinces, où le taux de chômage est élevé du fait du caractère intermittent de l'activité, les travailleurs ne sont pas incités à choisir un emploi pérenne, car le niveau d'indemnité y est relativement plus élevé qu'ailleurs au Canada.

M. Philippe Mouiller, président. - En définitive, ces critiques de l'assurance emploi ont pris une telle ampleur que, à la suite de la crise sanitaire, le gouvernement Trudeau s'était engagé, en 2021, à mettre en place « un système digne du XXIe siècle ». Cet engagement s'est traduit par d'intenses consultations entre les partenaires sociaux, durant lesquelles les syndicats ont unanimement demandé une suppression de la « norme variable d'admissibilité », c'est-à-dire du caractère territorialisé du régime.

La ministre de l'emploi, du développement de la main-d'oeuvre et de l'inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, devait déposer le projet de réforme avant l'été 2022, selon sa lettre de mandat, mais les difficultés rencontrées par le gouvernement Trudeau ainsi que l'opposition des organisations de représentation patronale d'augmenter le taux de remplacement ont conduit à un abandon tacite de la réforme.

Là encore, cette difficulté à mener une réforme d'envergure ne peut que nous renvoyer à notre propre situation au regard des rendez-vous manqués successifs avec les partenaires sociaux sur le dossier de l'assurance chômage jusqu'à très récemment.

Mais dans tous les cas, la volonté de retour en arrière qui prévaut au Canada n'invite pas à mettre en oeuvre une territorialisation de l'assurance chômage en France.

Voilà, mes chers collègues, les principales observations et conclusions que nous avons pu tirer de cette mission.

Nous tenons collectivement à remercier l'administration canadienne, les services de la province du Québec ainsi que ceux de l'ambassade et du consulat, et plus généralement l'ensemble de nos interlocuteurs, pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont témoigné ainsi que pour l'intérêt des échanges que nous avons eu avec eux.

La mission d'information adopte le rapport d'information et en autorise la publication.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

___________

· Ambassade de France au Canada,

Michel Miraillet, ministre plénipotentiaire, ambassadeur de France au Canada

Morgan Larhant, chef du service économique régional

Ronan Parent, conseiller politique

Marie Beaux, attachée économique

Justine Pourailly, attachée économique

· Consulat général de France à Québec

Camille Pauly, consule générale adjointe, conseillère de coopération et d'Action culturelle

Cyrille Simon, attaché de coopération

Julie Kieffer, chargée de mission coopération et politique

· Marie-France Lalonde, députée de la circonscription d'Orléans à la Chambre des communes du Canada, présidente du comité exécutif de l'Association interparlementaire France-Canada

· Ministère de l'emploi et du développement social du Canada

Catherine Demers, sous-ministre adjointe déléguée de la direction des compétences et de l'emploi

Chantal Marin-Comeau, sous-ministre adjointe de la direction de la conception des services et des rapports

Susan Ingram, sous-ministre adjointe à la modernisation du versement des prestations

Mona Nandy, directrice générale de la direction des politiques de l'assurance-emploi

Jessica Vallejos, directrice générale du programme de modernisation du versement des prestations

Deanne Field, directrice exécutive de la direction des travailleurs et des employeurs

Benoit Cadieux, directeur de la direction des politiques de l'assurance--emploi

Aviva Shiller, gestionnaire de la direction des politiques de l'assurance-emploi

Alix Ersman, gestionnaire des relations internationales

Jowan Nakshbandi, analyste principal des politiques des relations internationales

Andrea Rondon Linares, analyste des politiques des relations internationales

· Bureau de l'actuaire en chef du surintendant des institutions financières

Mathieu Désy, actuaire principal

Marie-Pierre Bernier, directrice

· Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec

Isabel Maryon, conseillère en relations

Louis-Philippe Tessier-Parent, analyste du marché du travail

Alexandre Chabot-Bertrand, conseiller en politiques d'emploi

Josée Quilmette, conseillère en politiques d'emploi

Nadia Coulombe, conseillère mesures/ services individus

Romane Legal, conseillère mesures/ services individus

Josée Jamieson, conseillère stratégique et planification SPE

· Ministère de l'Éducation du Québec

Alain Vigneault, directeur de la formation professionnelle

Caroline Davoine, directrice des relations extérieures

Sarah Watine, conseillère en affaires internationales

Anthony Rhéaume, étudiant en affaires internationales

· Ministère des relations internationales et de la Francophonie du Québec

Meghan Vallières, conseillère en affaires internationales

Mélanie Chartrand, conseillère en affaires internationales

· Bureau de l'actuaire en chef du surintendant des institutions financières

Mathieu Désy, actuaire principal

Marie-Pierre Bernier, directrice

· Centre Service Canada de La Cité - Limoilou

Christine Girard, directrice de la prestation de services à la direction des services de versement des prestations

Martin Hudon, gestionnaire à la direction des services aux citoyens - Services en personnes

Louis-Philippe Girard, chef d'équipe à la direction des services aux citoyens - Services en personnes

Hughes Gallagher, consultant principal en expertise opérationnelle à la Direction des services de versement des prestations

· Conseil du patronat du Québec

Karl Blackburn, président et chef de la direction

Daye Diallo, vice-président politiques de main-d'oeuvre et intelligence économique

Arielle Mathieu, directrice affaires publiques et relations gouvernementales

· Pierre Céré, porte-parole du conseil national des chômeurs et chômeuses

* 1 Article 68 de la loi sur l'assurance-emploi.