E. LE BLESSÉ MILITAIRE : D'IMPORTANTES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AUXQUELLES LE MNISTÈRE DES ARMÉES CHERCHE À RÉPONDRE

Plusieurs difficultés « classiques » liées à la condition de blessé militaire sont bien identifiées, et l'actuel plan blessé 2023-2027 a vocation à y apporter des solutions. Néanmoins, la plus grande importance prise par la blessure psychique tend à amplifier ces difficultés voire à en faire apparaitre de nouvelles et justifiant des mesures plus spécifiques.

1. Une absence de correspondance entre parcours de soins et parcours administratif, source de complexité

Comme indiqué précédemment, une des difficultés de la situation des militaires blessés est qu'il n'y a pas nécessairement de correspondance entre la situation administrative du militaire et son parcours de soins. L'intégralité du parcours de soin peut se passer en position d'activité comme il est possible, dans le cas d'une blessure psychique se déclarant tardivement, qu'il se déroule après la radiation des cadres.

De ce fait, les différents acteurs du soin et de la réhabilitation des militaires blessés ont une multitude d'interlocuteurs de référence chargé du suivi des différents blessés qu'ils traitent, en fonction du statut administratif de ces derniers. Ainsi, chaque unité militaire d'affiliation doit accompagner ses blessés lorsqu'ils sont en position d'activité, chaque armée à son entité de gestion des personnels isolés et sa cellule d'aide aux blessés. De même, si l'ONaCVG est l'acteur unique du suivi des blessés après leur radiation, tous ne sont pas nécessairement suivis par l'ONaCVG et le suivi des blessés est réalisé au niveau départemental. Le nombre des référents susceptible d'assurer un suivi administratif d'un blessé militaire varie ainsi, selon la manière de compter, de plus d'une dizaine à plus d'une centaine.

Or, l'acteur de référence est encore une fois détaché de l'état d'avancement du parcours du blessé et chacun d'entre eux est supposé pouvoir accompagner le blessé à tout moment de leur parcours et sur la totalité de ce dernier.

2. Des démarches administratives d'accès aux dispositifs de réhabilitation et réparation restant complexes

Le nombre très important de ces référents entraine des difficultés de deux ordres : d'une part, le parcours administratif du blessé apparaît opaque pour ce dernier et, d'autre part, au sein même de l'administration, la coordination et la communication entre les acteurs sont rendues complexes.

a) Un parcours administratif opaque et complexe

La séparation entre parcours de soins et parcours administratif n'est pas évidente. La multiplicité des acteurs auxquels le militaire peut ou doit s'adresser est source de complexité pour ce dernier de même que les nombreuses demandes qu'il peut ou doit réaliser pour bénéficier de certains dispositifs.

À titre d'exemple, il était jusqu'à récemment nécessaire de faire deux demandes et deux dossiers pour l'indemnisation du préjudice du militaire blessé, au titre respectivement de la PMI et de la jurisprudence Brugnot, ce qui nécessitait deux traitements administratifs distincts et deux expertises médicales par ailleurs réalisées par des médecins différents.

Outre leur multiplicité, ces dispositifs ne sont pas bien connus des militaires d'actives et ces derniers ne pourront donc en avoir connaissance qu'en passant par des accompagnants professionnels.

Enfin, plusieurs de ces dispositifs ont des délais de traitement long. La PMI, par exemple, nécessite d'attendre que l'état du militaire se soit stabilisé avant que l'expertise médicale puisse être conduite. L'union des blessés de la face et de la tête estime ainsi qu'il faut 2 ans entre le lancement d'une procédure pour une PMI et son premier versement au bénéficiaire dans le cas d'une blessure psychique qui se serait déclarée après que le militaire ait quitté l'institution.

La réalisation de ce parcours serait en soit un défi pour une personne bien portante et est imposée à des militaires par hypothèse vulnérables. De plus, toute erreur dans ce parcours ou manquement dans l'accompagnement se traduit assez directement en un non-recours à des droits pourtant prévus pour ces militaires. Il peut enfin exister une forme de stigmatisation au sein des armées quant au recours à des dispositifs sociaux par les militaires.

b) Des délais et des situations temporaires dont la concomitance ou la longueur peuvent entrainer des effets pervers

Comme indiqué plus haut, la blessure peut justifier des périodes de congés parfois très longues, pouvant aller jusqu'à huit ans.

Si le but poursuivi par ce congé - permettre au militaire de bénéficier d'une période de réhabilitation suffisante - est louable, il a également comme effet pervers qu'un militaire blessé et partiellement invalide, qui ne travaille pas pendant les huit années de son congé de longue durée pour maladie, peut avoir énormément de mal à se réinsérer au sein de la vie active à l'issue de ce congé.

Par ailleurs, le demande de PMI et la stabilisation de la blessure et la réhabilitation du militaire, concomitantes, peuvent apparaitre contradictoires puisque le niveau d'indemnisation perçu du fait de la PMI est directement lié au degré d'invalidité du militaire que la réhabilitation cherche à réduire. Cependant, la PMI, si elle est concédée, est due à compter du moment du dépôt de la demande. De ce fait, le militaire est fortement incité à réaliser une demande rapide.

c) Des difficultés de coordination

Le parcours administratif du blessé peut impliquer jusqu'à deux passations de dossier : d'abord de l'unité militaire d'affiliation au suivi administratif de l'armée considérée, enfin de cet organisme à l'ONaCVG. Ces acteurs doivent coordonner et orienter le parcours du blessé entre les différents acteurs intervenant directement pour soigner ou réhabiliter le blessé. Ces organismes sont aidés dans ce rôle par la commission pluridisciplinaire de suivi de la réinsertion et de la reconversion des militaires blessés ou malades.

Or, une difficulté classique pour un tel parcours administratif est le risque de déperdition d'informations ou de perte de temps.

L'ONaCVG indique qu'à ce titre, le passeport du blessé constitue une avancée importante pour le suivi des blessés après leur départ de l'institution, car il permet une information systématique des services départementaux lors de l'installation de blessés ressortissants, alors qu'auparavant, ces derniers n'avaient aucune information lorsqu'un ressortissant blessé s'installait dans leur département et que le blessé en question ignorait bien souvent qu'il pouvait avoir recours à l'Office.

3. Une stigmatisation de certaines formes de blessures et dépendances

Il ressort des témoignages recueillis au cours des auditions que contrairement aux blessures physiques, certaines blessures, notamment psychiques, font souvent l'objet d'une sorte d'omerta.

De la même manière, le fait pour un militaire d'avoir recours aux différents dispositifs d'aide et de soutien qui existent peut-être mal vu et pourrait entrainer des remarques voir des brimades. Par exemple, ainsi en est-il d'un militaire ayant recours à l'assistante sociale selon ce qui a été dit au rapporteur spécial.

De tels comportements, au-delà de leurs conséquences directes pour les blessés qui en sont victimes, encouragent également un déni de la blessure, notamment psychologique, et un non-recours aux dispositifs et aux droits dont ils devraient pourtant bénéficier. Les personnes auditionnées lors d'une visite de maison ATHOS indiquent ainsi que les militaires peuvent repousser ou ne pas réaliser des démarches liées à la blessure psychique ou à l'accompagnement social de crainte d'être vu comme quelqu'un de fragile ou à qui il ne serait plus possible de confier de responsabilité.

4. Une blessure psychique dont la prise en compte reste très récente et encore insuffisante

La blessure psychique est une problématique qui prend de plus en plus d'importance, premièrement parce que les cas sont plus fréquents depuis 2010, mais également parce que ces derniers sont mieux pris en compte et donc plus régulièrement identifiés21(*).

Or, la blessure psychologique présente des particularités par rapport à la blessure physique. Premièrement, cette dernière n'intervient pas immédiatement après l'événement traumatique mais à un moment qui se situe en moyenne 3 à 12 mois après l'évènement, voir dans certains cas plusieurs années plus tard. Or, le modèle de l'indemnisation du blessé militaire avec une demande de PMI et un suivi engagé à partir de la survenance de la blessure a été pensé sur l'hypothèse d'une blessure physique.

Deuxièmement, la blessure psychologique, contrairement à la blessure physique, n'est pas immédiatement visible. Elle est moins facile à détecter et donc plus difficile à évaluer. Les modalités de réhabilitation suite à une blessure psychique sont différentes de celles d'une blessure physique.

Elles mettent enfin le blessé dans un état de vulnérabilité particulier dans lequel il risque rapidement de s'isoler socialement ou de tomber dans des conduites addictives. Un accompagnement social actif du blessé psychique est particulièrement nécessaire, car son état est incompatible avec le principe de démarches administratives.

5. Le plan d'action blessé 2023-2027 : une volonté de réponse forte face aux difficultés identifiées

Face aux difficultés constatées dans le parcours du blessé, le ministère des Armées a mis en oeuvre un plan blessé 2023-2027 visant à fortement simplifier les démarches administratives devant être réalisées par les blessés et à mieux prendre en compte la blessure psychique.

a) Le 5ème plan blessé

Le 5ème plan blessé mis en place par le ministère des Armées se distingue de ses prédécesseurs par une amplitude plus large en prenant notamment en compte les difficultés administratives. Il s'intéresse à tous les types de blessures et à tous les militaires, et fait suite à des travaux menés par dix groupes thématiques entre juillet 2022 et avril 2023.

Comprenant initialement 116 mesures22(*), ce nombre peut évoluer à la hausse ou à la baisse au cours de la mise en oeuvre du plan. La priorité est de renforcer et faciliter l'accès au droit à réparation.

Trois axes principaux ont ainsi été définis :

- améliorer la prise en charge, en renforçant la détection, en simplifiant la phase d'instruction, en consolidant le suivi épidémiologique et en renforçant la coordination des différents acteurs ;

- simplifier l'accès aux droits et renforcer la réparation des préjudices, en modernisant et automatisant autant que possible les démarches administratives et l'accès aux droits, en améliorant la formation du personnel encadrant et l'information des familles et aidants, en renforçant la réparation des blessures liées au service ;

- renforcer l'accompagnement et les parcours dans la durée, en développant les dispositifs de réparation et de reconnaissance ainsi que la reconstruction par le sport et en améliorant l'employabilité des blessés, conjoints et familles éprouvées.

b) Un plan contenant d'importantes mesures touchant aux différentes difficultés auxquelles font face les blessés militaires : simplification administrative, meilleure prise en compte de la blessure psychique, etc.

Le plan blessé prévoit en particulier une demande unique pour la PMI et l'indemnisation complémentaire Brugnot, qui prévoit la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, nés de l'accident ou de la maladie reconnue imputables au service et non réparés par la PMI.

Saluée par les associations accompagnant les blessés dans leur démarche, cette fusion réduit la quantité de dossiers que le militaire doit remplir. Il existe cependant une limite liée aux différences de procédures que ces deux demandes avaient avant leur fusion : la demande de PMI peut être déposée avant la consolidation alors que la demande Brugnot nécessite une consolidation. Ainsi, si une demande commune est réalisée avant la consolidation de la blessure, le demandeur devra tout de même, dans un deuxième temps, envoyer le certificat de consolidation lorsqu'il l'aura reçu pour pouvoir toucher l'indemnisation Brugnot.

Le nombre de pièces demandées pour un dossier de PMI a également été réduit.

Le plan blessé prévoit par ailleurs l'automatisation de certaines procédures.

Auparavant, la demande de renouvellement ou de pérennisation d'une PMI après sa période initiale de 3 ans devait faire l'objet d'une demande expresse de la part du blessé. L'administration instruit désormais d'elle-même le renouvellement des PMI. De la même manière, la revalorisation de la PMI au niveau du grade du militaire à son départ de l'institution a été automatisée.

Le plan prévoit aussi une meilleure formation du personnel d'encadrement des unités militaires

Ces derniers sont responsables de la rédaction d'un rapport circonstancié décrivant les circonstances de survenue de la blessure servant de base à l'imputabilité de la blessure au service. Une formation spécifique des officiers à la détection de la blessure psychique est également prévue.

Le plan prévoit également le renforcement de la prise en charge des blessures psychiques, avec notamment « la mise en oeuvre du pôle de réhabilitation post-traumatique » au sein de l'INI. Il s'agit d'une innovation prévue par le COP 2016-2021 de l'INI dont la mise en oeuvre, restée peu satisfaisante, est reprise par le COP 2022-2027 de l'établissement qui prévoit entre autres la mise en oeuvre de soins pour les blessés psychiques.

Il prévoit également la pérennisation du dispositif ATHOS et l'ouverture de dix maisons. Les maisons ATHOS sont un dispositif de réhabilitation non médicalisée des blessés psychiques lancé de manière expérimentale en 2021.

Le renforcement des dispositifs de réinsertion sociale et professionnelle figure également parmi les mesures, dans le cadre des dispositifs d'intervention et d'accompagnement du militaire blessé vers la reprise d'une activité professionnelle. Il prévoit également un meilleur accompagnement des militaires et de leurs familles dans des activités d'ordre social ou sportives.

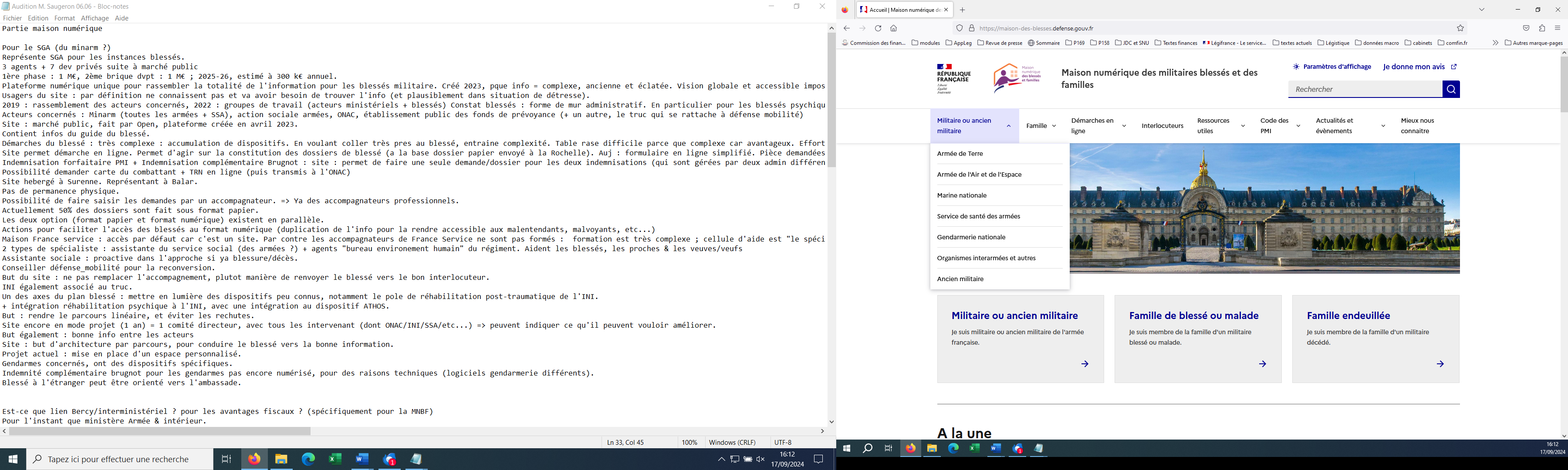

Enfin, le plan prévoit la mise en place de la maison numérique des militaires blessés et des familles, une plateforme numérique centralisant les différentes démarches que peuvent réaliser les militaires blessés.

c) La création d'une plateforme informatique pour améliorer l'information des blessés et permettre une dématérialisation des démarches

La maison numérique des militaires blessés et des familles fait partie des mesures de simplification de l'accès au droit à réparation portées par le plan blessés. Elle a été créée en 2023 et a deux objectifs.

Premièrement, elle doit permettre de créer une base de données centralisant les différentes - et nombreuses - informations et démarches qui intéresse le militaire blessé. Ces informations sont en effet très diverses, difficilement accessibles et éclatées entre de nombreux acteurs. La méconnaissance de leurs droits par les blessés - souvent en situation de détresse - est un obstacle majeur à leur accès aux dispositifs de réparation et de reconstruction auxquels ils pourraient prétendre.

Deuxièmement, la maison numérique participe de la numérisation des procédures du militaire blessé. Il est désormais possible de déposer des demandes sous format numérique pour la totalité des démarches. Les dossiers numériques et papiers coexistent actuellement et le ministère indiquait qu'en 2024, les nouvelles demandes déposées l'étaient pour moitié sous format numérique et pour moitié sous la forme de dossiers papier.

Les blessés ont la possibilité de se faire assister par un accompagnateur pour réaliser des demandes sous format numérique. Il s'agit dans ce cas d'accompagnateurs spécialisés liés au service social des armées, aux différentes cellules d'aide aux blessés ou à l'ONaCVG. Les accompagnateurs « de droit commun » (comme les accompagnateurs France Service) ne sont pas formés pour aider un militaire blessé à réaliser des demandes qui lui sont spécifiques. Les accompagnateurs spécialisés sont formés pour être proactifs lorsqu'ils accompagnent un militaire blessé.

Le rapporteur souligne néanmoins que si l'usage de la plateforme visant à simplifier les démarches de militaires blessés et de leurs familles nécessite pour un nombre important d'usagers un soutien professionnel, il y a lieu de s'interroger sur leur degré de complexité, malgré les efforts de simplification engagés.

La mise en place de la maison numérique aura coûté 2 millions d'euros, et son coût de fonctionnement annuel pour 2025 et 2026 est estimé à 300 000 euros.

Source : Capture d'écran du site de la maison numérique

Le rapporteur spécial a été surpris d'apprendre que l'Union des Blessés de la Face et de la Tête n'avait pas connaissance de l'existence de la maison numérique des militaires blessés et des familles plus d'un an après sa création, alors même que cette association est un partenaire du ministère des Armées dans la prise en charge des blessés de guerre et assiste directement et régulièrement ses adhérents à réaliser les démarches que ce site se propose de simplifier.

Un effort de communication à destination des utilisateurs non institutionnels de ce site, qui sont en principe la population cible, semble donc nécessaire.

d) Un plan utile mais encore récent, dont la mise en oeuvre n'est dès lors pas finalisée et nécessite des efforts de communication

Le caractère particulièrement récent de la mise en oeuvre du plan blessé empêche d'apprécier pleinement les effets des mesures qu'il prévoit.

(1) Des mesures allant dans le bon sens

Les mesures de simplification de procédures administratives largement décrites comme longues et complexes ne peuvent qu'être particulièrement bienvenues, surtout la réduction du nombre de pièces demandées, la fusion des demandes de PMI et d'indemnisation complémentaire ainsi que l'instruction automatique des dossiers arrivant à une échéance administrative.

De la même manière, au regard du rajeunissement des nouveaux demandeurs, la dématérialisation des procédures paraît opportune.

La meilleure prise en compte de la blessure psychique est également une nécessité.

Recommandation n° 1 : Continuer l'effort de simplification et de rationalisation du parcours administratif du militaire blessé engagé.

(2) Une mise en oeuvre pour l'instant partielle

Le plan blessé est récent et sa mise en oeuvre est inachevée. De plus, même si certaines mesures ont déjà été mises en place, les différents interlocuteurs intéressés n'ont pas nécessairement intégré le changement dans leurs propres procédures et pratiques. À ce titre, outre la mise en oeuvre des dernières mesures encore en attente, des efforts de communication apparaissent nécessaires.

(3) Un besoin de communication autour de certaines mesures

Les acteurs de la réhabilitation psychiques rencontrés par le rapporteur spécial ont indiqué que des efforts de communication étaient actuellement nécessaires afin de capter la population de bénéficiaires potentiels et de guider les futurs blessés directement vers les dispositifs sans interruption du parcours de soins.

Une communication institutionnelle relative aux modifications des démarches administratives, aux outils d'accessibilité développés - comme la maison numérique - et aux nouveaux droits relatifs à la réhabilitation psychique à destination des différents acteurs de l'accompagnement des blessés (ASA, CAB, ONaCVG, Associations, etc.) apparait nécessaire pour permettre à ces mesures de produire leur plein effet et de se pérenniser.

Recommandation n° 2 : Renforcer la communication entourant la prise en charge de la blessure psychique auprès des acteurs de l'accompagnement des blessés et des blessés eux-mêmes.

(4) L'absence de prise en compte de la valeur des PMI

Si l'objectif d'« améliorer la retraite du combattant » (désormais appelée « allocation de reconnaissance du combattant ») apparait dans les mesures portées par le plan blessé, tel n'est pas le cas de la revalorisation des PMI. Les deux pensions sont cependant liées puisqu'elles sont assises sur un même point d'indice (le point de pension militaire d'invalidité) et les motifs qui poussent à poser la question de la revalorisation de l'allocation de reconnaissance du combattant, à savoir un point d'indice très peu dynamique dont les revalorisations sont inférieures à l'inflation depuis plus de dix ans, s'appliquent en des termes identiques aux PMI.

Aussi, s'il estime louable de souhaiter renforcer l'allocation de reconnaissance du combattant, le rapporteur appelle à ne pas oublier que les deux pensions sont liées et subissent la même érosion de leur valeur face à l'inflation car le recours à des augmentations de points d'indice pour renforcer l'allocation de reconnaissance du combattant est une mesure au bénéfice exclusif de l'une de ces deux pensions, alors même que les invalides sont plus dépendant de leur pension pour vivre que les anciens combattants de leur allocation. En effet, si les masses budgétaires des deux pensions sont comparables (690 millions d'euros pour les PMI contre 536 millions d'euros pour les allocations de reconnaissance du combattant en 2024), le montant individuel des allocations de reconnaissance du combattant est bien plus faible que celui des PMI mais l'allocation est versée à bien plus de bénéficiaires (622 000 allocations de reconnaissance du combattant contre 143 000 PMI en 2024).

* 21 De nombreux militaires ont pu avoir des blessures psychiques de type syndrome post-traumatique au cours du 20ème siècle sans que ces dernières n'aient été diagnostiquées ou prise en compte. L'ONAC indique qu'un militaire a été diagnostiqué pour un syndrome post-traumatique causé par la guerre d'Indochine alors qu'il avait 90 ans.

* 22https://www.defense.gouv.fr/actualites/plan-blesses-2023-2027-toutes-blessures-parcours-lentourage